ArtExpos

Pour l’amour de l’art !

Georges De la Tour

Entre ombre et lumière

Exposition au musée Jacquemart-André du 11 septembre 2025 au 26 janvier 2026

Le Musée Jacquemart André présente à l’occasion de l’exposition « Georges De la Tour, entre Ombre et Lumière », 42 œuvres réalisées pendant la première moitié du XVIIème s. Parmi celles-ci figurent 23 tableaux de Georges De La Tour (1593-1652) ainsi qu’un dessin qui lui a été récemment attribué.

Les tableaux de De La Tour frappent d’emblée par leur style unique immédiatement identifiable. Scènes de genre ou religieuses, De La Tour met en scène des personnages modestes avec une grande sobriété et une stylisation des formes, sur des fonds neutres d’intérieurs sans repère, éclairés d’une bougie pour une partie d’entre eux.

Au croisement de la manière des peintres du nord, des peintures italienne et française, De La Tour se démarque par son utilisation de la lumière. Dans ses œuvres, la lumière n’éclaire pas les sujets représentés, elle les imprègne. Elle instaure une atmosphère mystérieuse, souvent mystique, et instille une profonde ambigüité dans les scènes tant profanes que sacrées.

Déclinée dans huit salles de façon thématique, l’exposition regroupe tout d’abord les scènes de genre, puis expose dans les salles suivantes les œuvres à caractère religieux.

Salle 1 « La part sereine des ténèbres »

Les deux premières salles regroupent huit tableaux de De La Tour et quatre de peintres contemporains de l’artiste. Les tableaux présentent des scènes tantôt nocturnes, tantôt diurnes.

Les scènes nocturnes baignent dans une lumière artificielle qui annihile toute couleur hormis une aire de rouge intense qui met en valeur toutes les nuances terreuses de gris, beige, brun, ou vert. Au-delà, cette lumière instaure une ambiguïté quant au vrai sujet de l’œuvre.

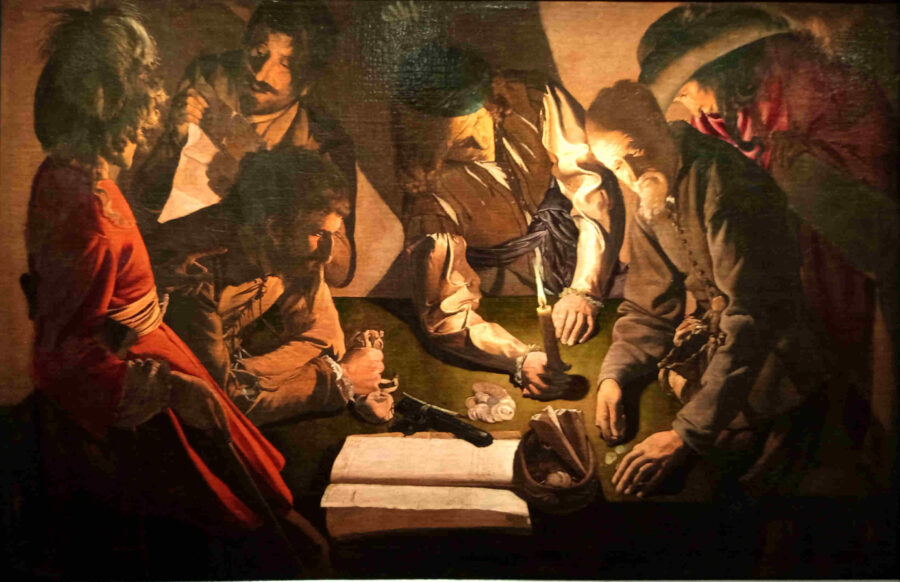

L’Argent versé par exemple représente six hommes d’âges et de statuts variés manipulant de la monnaie à la lumière d’une bougie. On observe ici l’ambiguïté quasi permanente qu’entretient De La Tour dans les œuvres. Contemplons-nous une simple scène de genre témoignant de la situation difficile de la Lorraine en 1640 – c’est la période de la guerre de Trente ans ? Ou bien, sommes nous confrontés à une œuvre sacrée, un ‘’memento mori’’, l’éclairage de durée limitée de la bougie annonce-t-il la fin prochaine et alerte-t-il sur la nécessité de se détourner de l’avidité pour se préparer à la vie après la mort ? Ce questionnement participe à la fascination que ressent tout visiteur confronté aux tableaux de De La Tour.

Cette ambiguïté participe à la fascination que ressent tout visiteur confronté aux tableaux de De La Tour.

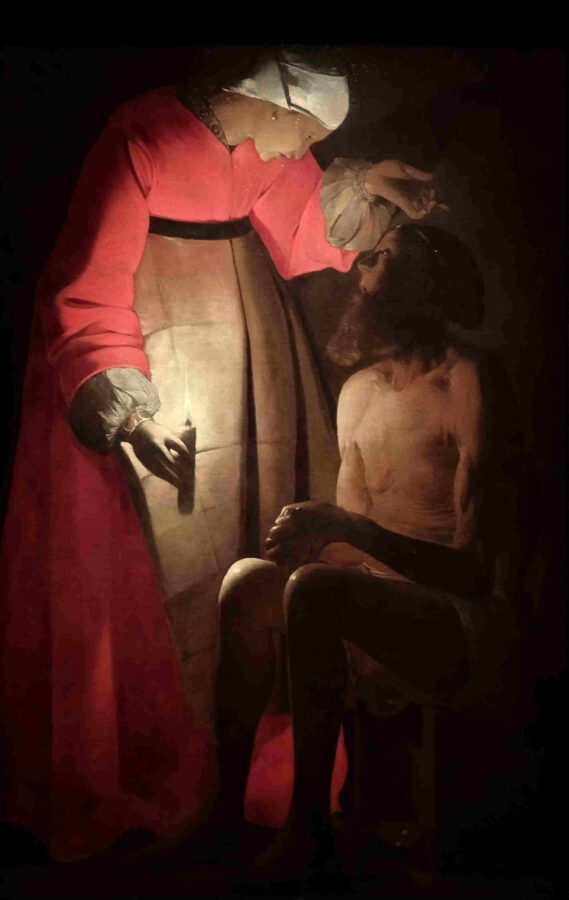

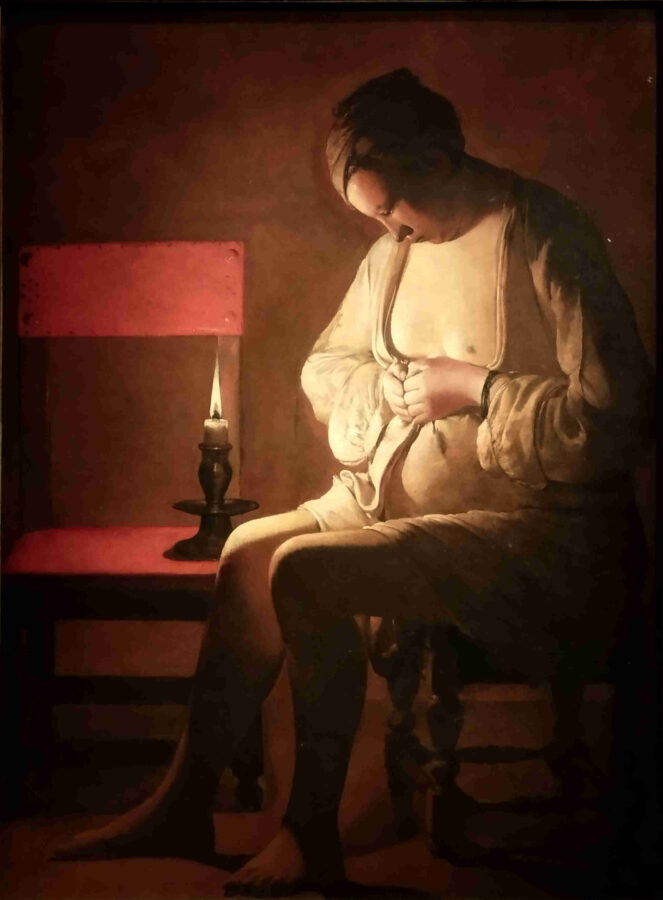

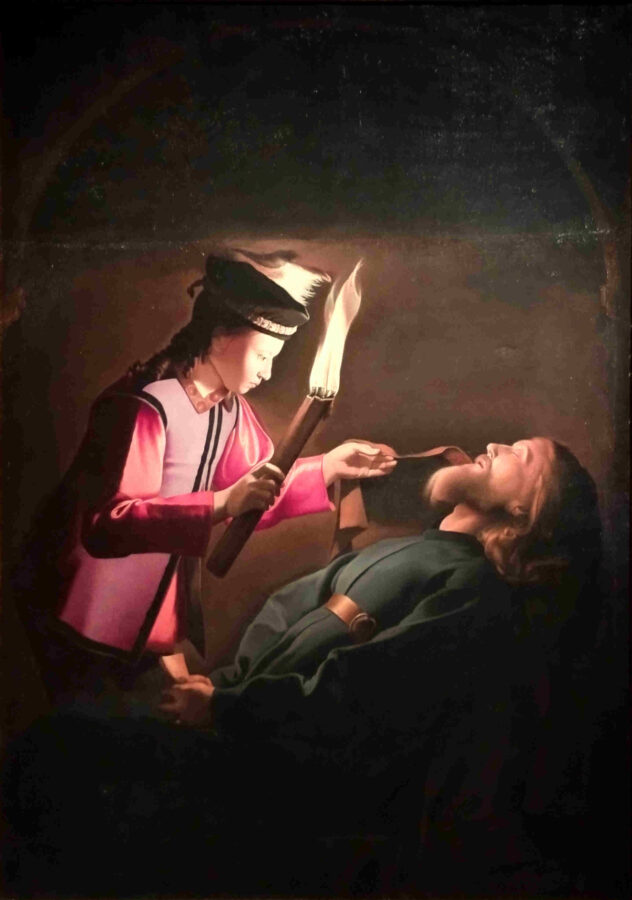

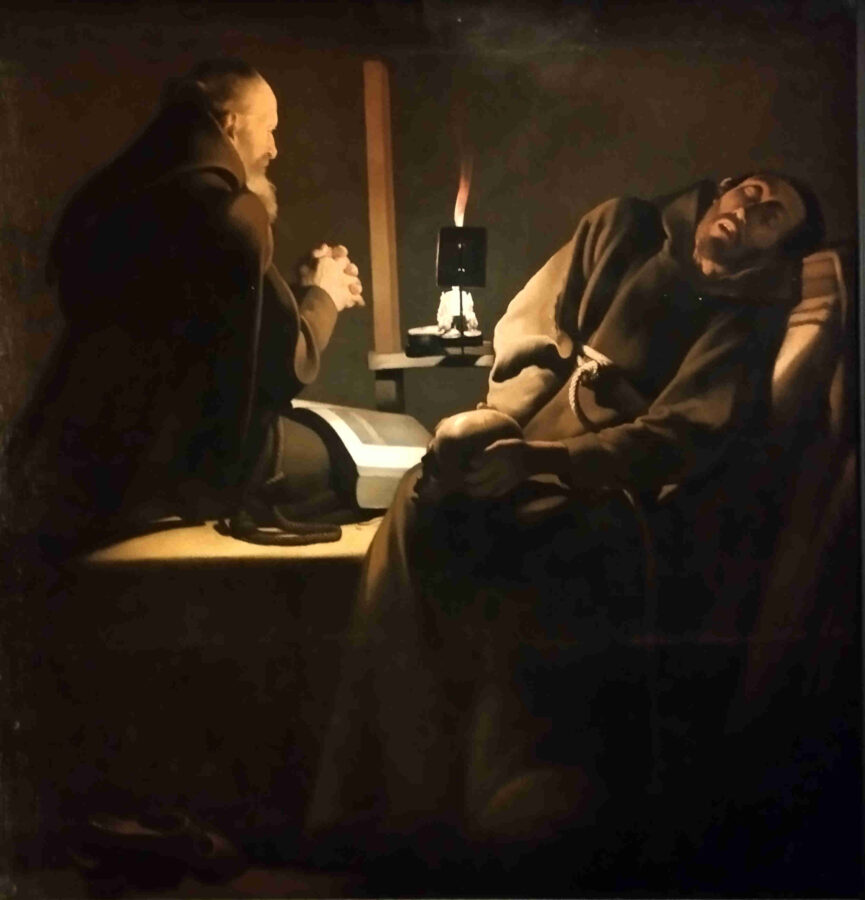

Les deux autres toiles présentant des scènes nocturnes Job raillé par sa femme, réalisée en 1630, et La femme à la puce, de 1632-1635, revêtent le même caractère ambigu qui renvoie le visiteur à son interrogation quant au vrai sujet du tableau.

De même, on y retrouve des caractéristiques stylistiques similaires. L’éclairage issu d’une bougie se concentre sur le centre de la toile et instaure une atmosphère mystérieuse. Une large aire de rouge vif, tout à la fois, étouffe et met en relief la gamme des autres couleurs de beige et brun. Le cadrage est serré sur des sujets représentés en gros plan qui occupent toute la surface de la toile et se plient à ses dimensions. Les formes sont stylisées et les traits simplifiés.

Salle 2 « Le peintre des infortunés »

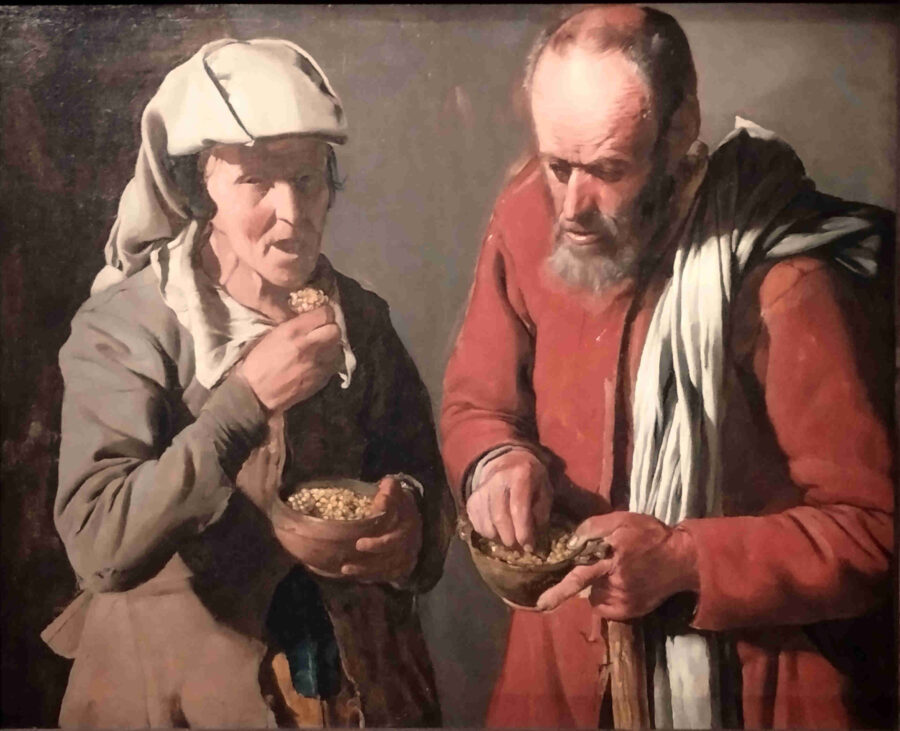

La deuxième salle regroupe des scènes diurnes. Elles sont réalistes et représentent principalement des personnes du peuple, vieillards, musiciens, miséreux. Comme dans un arrêt sur image, les personnages sont figés dans une pose révélant leur statut social. Ils sont plongés dans une lumière froide mettant clairement en évidence les détails physionomiques et vestimentaires avec toute une gamme de couleurs délicates, rose, jaune, vert, grège.

Ainsi, le double portrait de format horizontal, Les mangeurs de pois, des années 1620, présente un couple de vieux paysans mangeant avidement des pois dans des bols en terre. Ils sont peint à mi-corps dans une lumière crue sur un fond gris. Tout dans ce tableau exprime la faim, la pauvreté et le manque. Ce tableau témoigne du souci de rendre la réalité du quotidien, sa dureté pour le peuple, la misère des paysans, mal nourris, en haillons.

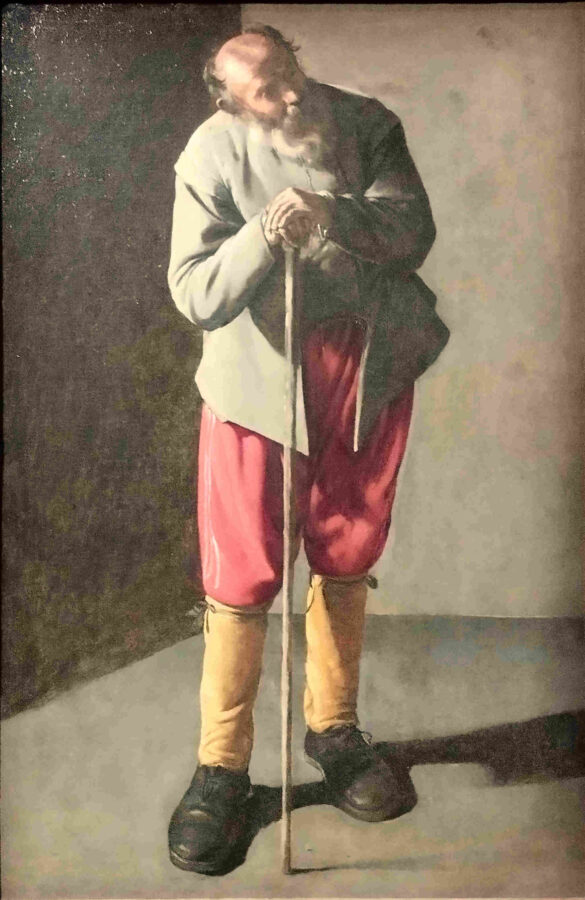

Quatre œuvres de cette salle répondent à des caractéristiques stylistiques similaires. Ce sont des portraits en pied, de personnages grandeur nature, posant sur un fond gris.

Dans la salle figurent deux peintures de vielleur aveugle, thème populaire à cette époque, Le vielleur au chien, représenté debout, en vêtements usés, et Le vielleur à la sacoche, assis en vêtements soignés. Ces tableaux sont une autre illustration de la condition sociale des déshérités pendant cette période de guerre.

Deux portraits de vieillards échappent néanmoins à cette vision sombre de la société de la première moitié du XVIIème s. En effet, les tableaux Vieil homme et Vieille femme, viennent en contrepoint. Ces deux personnages sont soignés, ils portent des vêtements neufs et propres, semblent participer à une mise en scène.

Salle 3 « Répliques et variations »

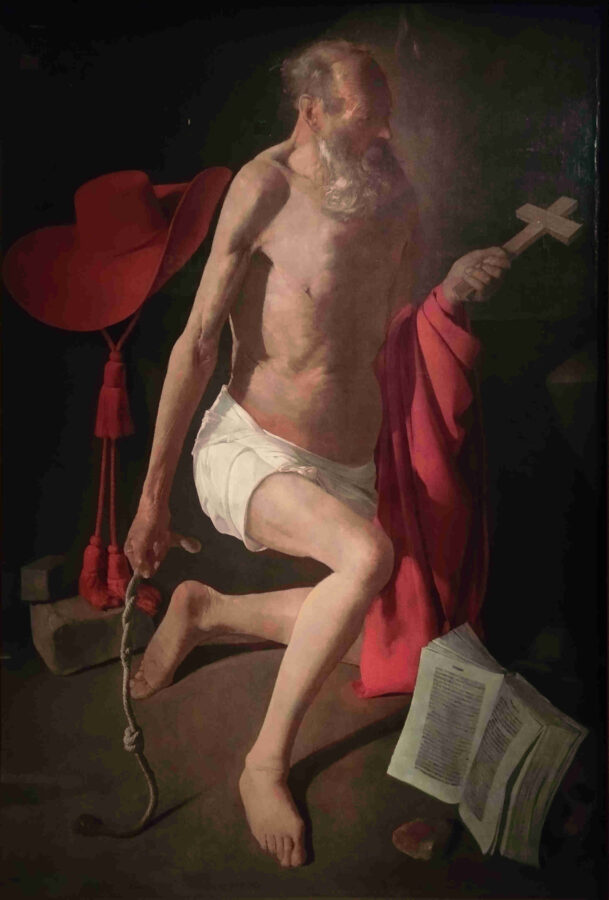

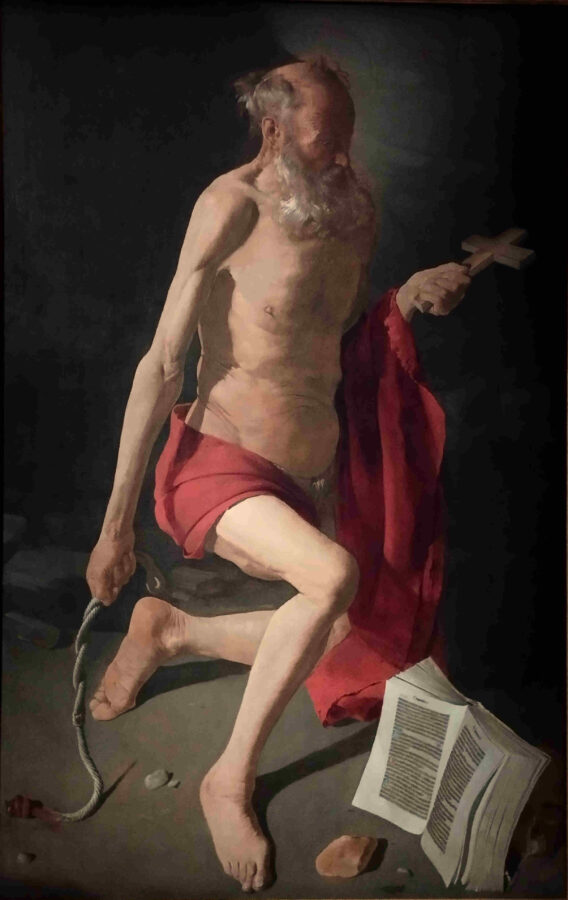

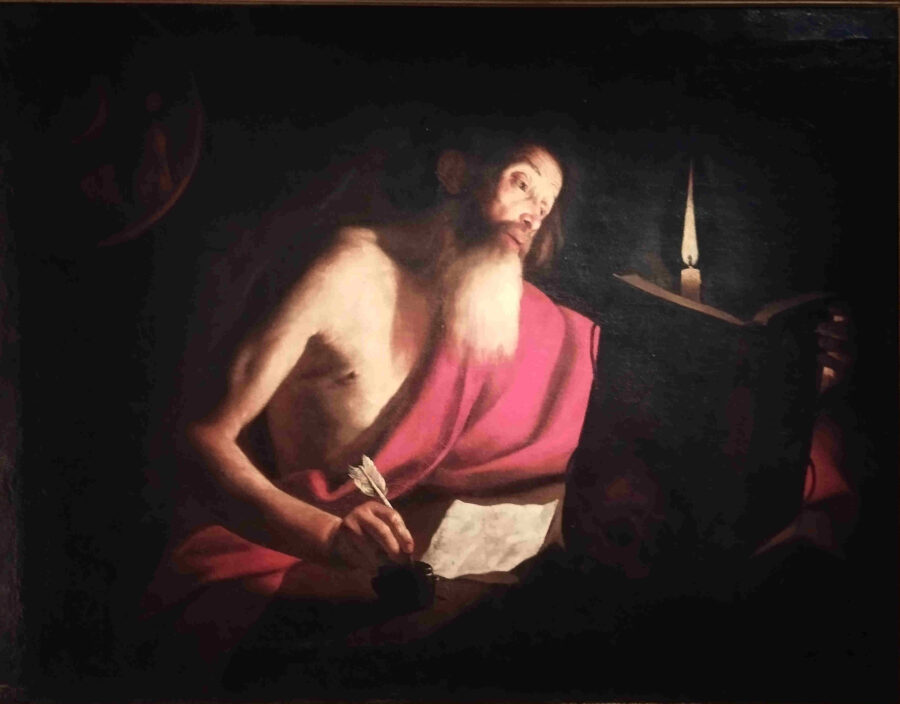

La très petite salle 3 présente deux toiles de grandes dimensions de la même période. On contemple deux Saint Jérôme décharnés, épuisés mais animés d’une forte volonté, Saint Gérôme pénitent, et Saint Gérôme pénitent dit Saint Gérôme à l’auréole.

De La Tour nous fournit peu d’indices pour identifier le saint : sur chacune des toiles, le saint brandit un crucifix de la main gauche, dans sa main droite figure sa corde de flagellation et on aperçoit à ses pieds la Bible dont il est le traducteur en latin.

Très ressemblantes, ces deux versions diffèrent cependant. Le saint du Saint Gérôme pénitent dit Saint Gérôme à l’auréole est décharné, le vêtement de couleur pourpre enveloppant ses reins est élimé et une très discrète auréole surplombe sa tête. Le saint du Saint Gérôme pénitent est moins maigre, le vêtement enveloppant ses reins est blanc immaculé et son chapeau de cardinal est suspendu derrière lui.

Dans les deux cas, une lumière quasi divine se déverse sur le saint, le crucifix et la Bible.

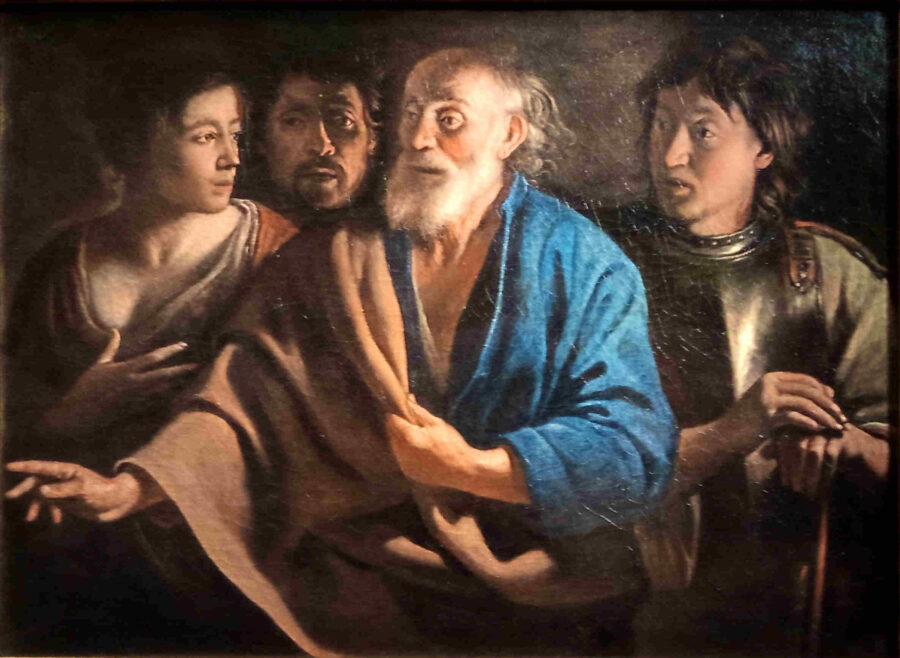

Salle 4 « Apostolado »

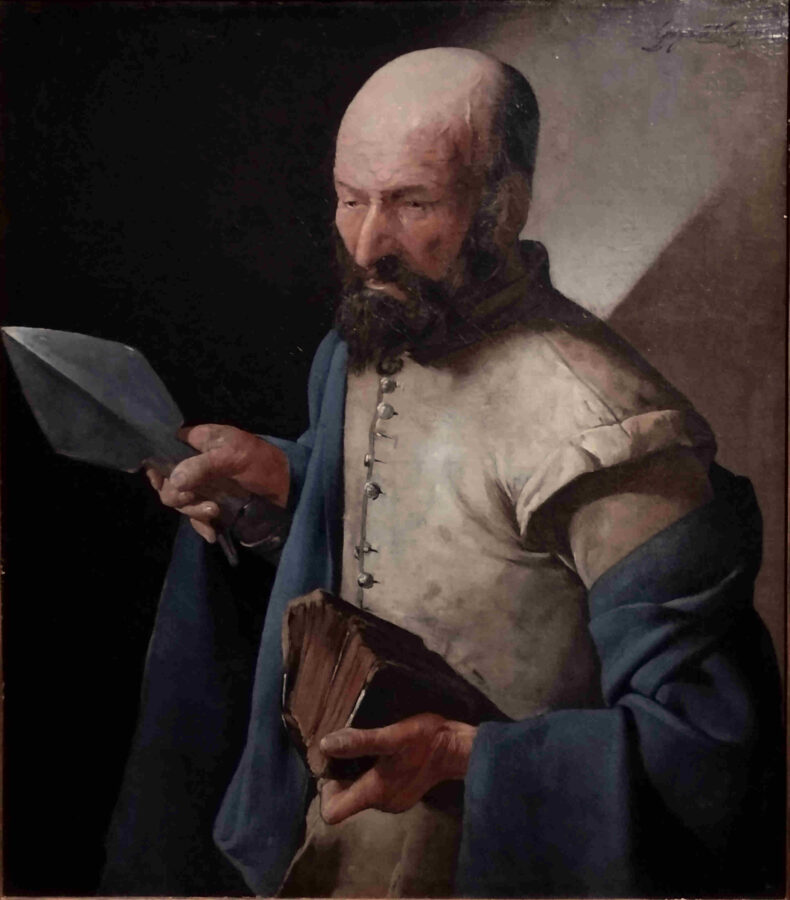

La salle suivante, sorte de couloir assez exigu, présente une série de portraits d’apôtres représentés à mi corps, dotés de leur attribut. Ces portraits appartiennent à un « apostolado », ensemble qui regroupait treize portraits à mi-corps de douze apôtres toujours accompagnés du Christ. Ce genre apparaît au XVIe s. en Espagne, puis gagne l’Italie et les Flandres mais reste rare en France.

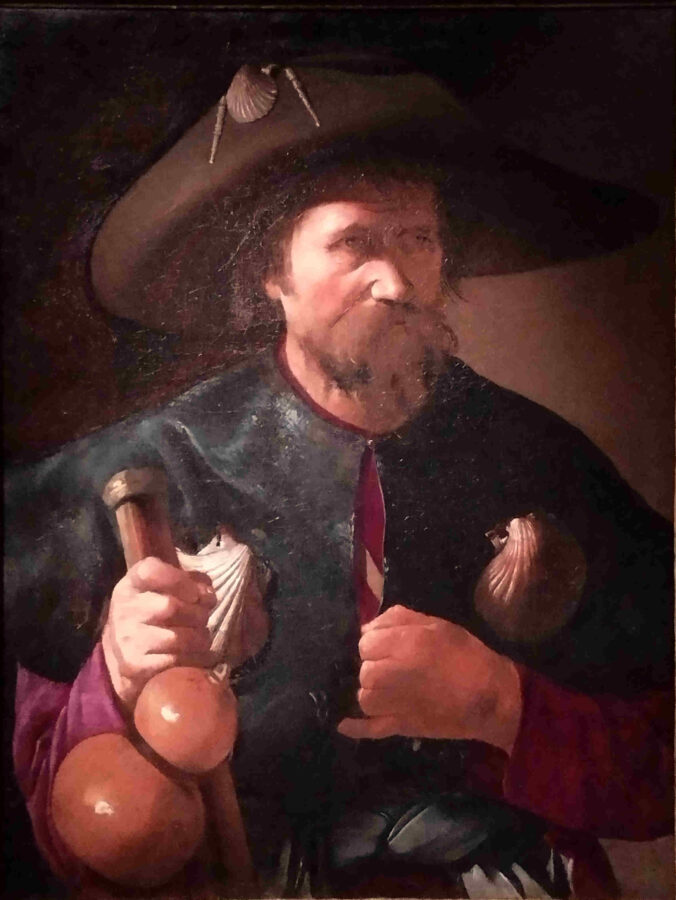

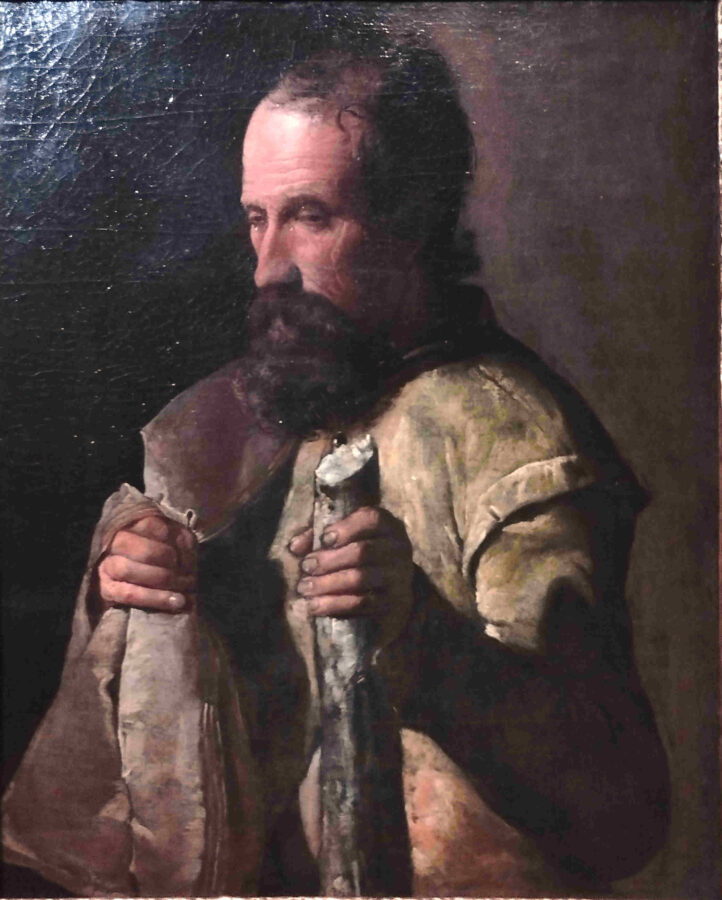

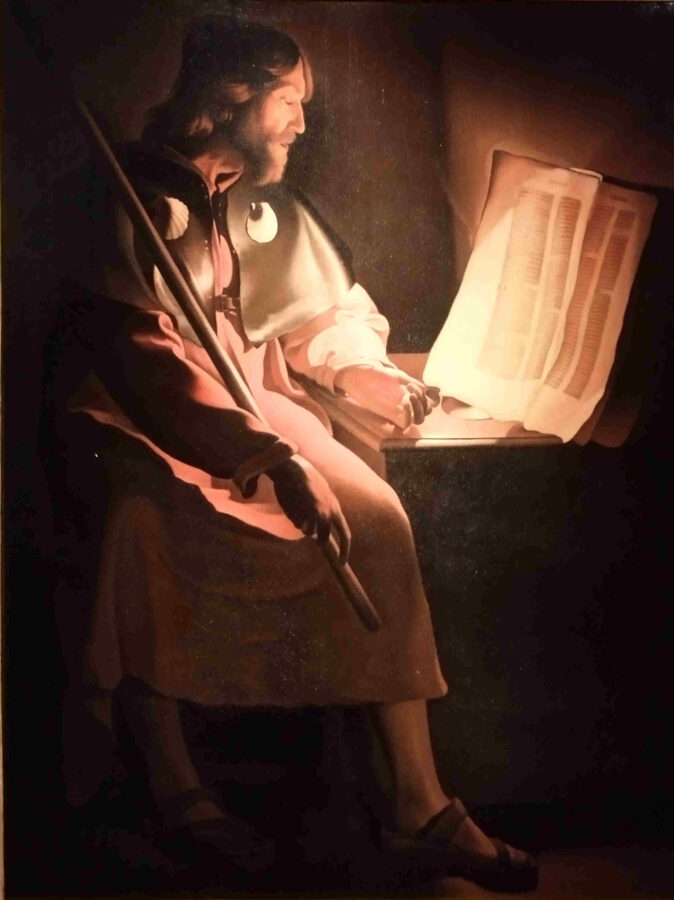

On trouve ici cinq de ces tableaux de saints dont trois datées de 1620 qui ont été identifiés comme appartenant à l’Apostolado d’Albi : Saint Jacques le Majeur reconnaissable aux coquilles accrochées sur ses vêtements, Saint Philippe tenant la croix de son martyre, et Saint Jacques le Mineur s’appuyant sur le bâton de son martyre. De La Tour peint des hommes humbles, des personnes simples auxquelles chacun peut s’identifier. Leur expression est intériorisée et déterminée dans leur vocation.

Les deux autres portraits de saints sont plus tardifs. Ils témoignent tous deux d’un extrême raffinement, tant du point de vue des couleurs que des détails des vêtements et des objets.

Le Saint Thomas à la pique date de 1636. Le personnage tient dans la main droite la lance de son supplice dont la lame miroite et dans la main gauche un livre saint dont la reliure usée indique qu’il fut maintes fois consulté. On contemple un homme simple, à la physionomie solide et déterminée à accepter son destin tragique.

Saint Grégoire a été datée de 1630 avec un doute sur son attribution, peut-être un George De La Tour, peut être une merveilleuse copie d’époque. L’artiste représente le saint frontalement, à mi-corps, en somptueux habits pontificaux de Père de l’Eglise. Son attribut, une extraordinaire colombe de l’Esprit saint qui inspire ses écrits, est déployée au dessus de lui, tandis qu’il tient en main le remarquable livre ouvert, qu’en tant que docteur de l’Église, il tend aux fidèles.

Salle 5 « Lumière intérieure »

La salle 5 « Lumière intérieure » explore l’expression de la vie spirituelle dans les représentations de saints.

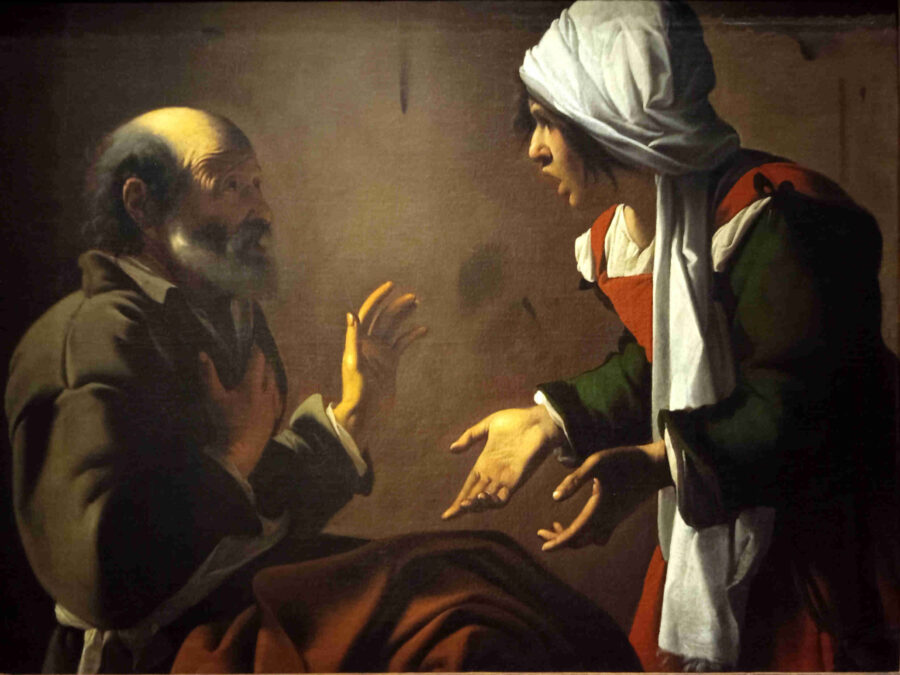

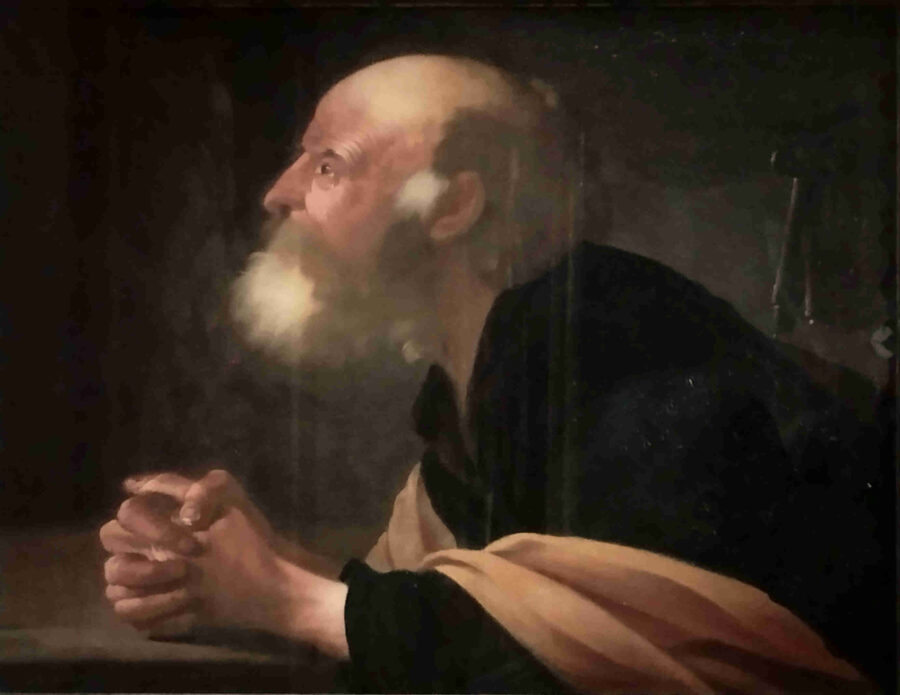

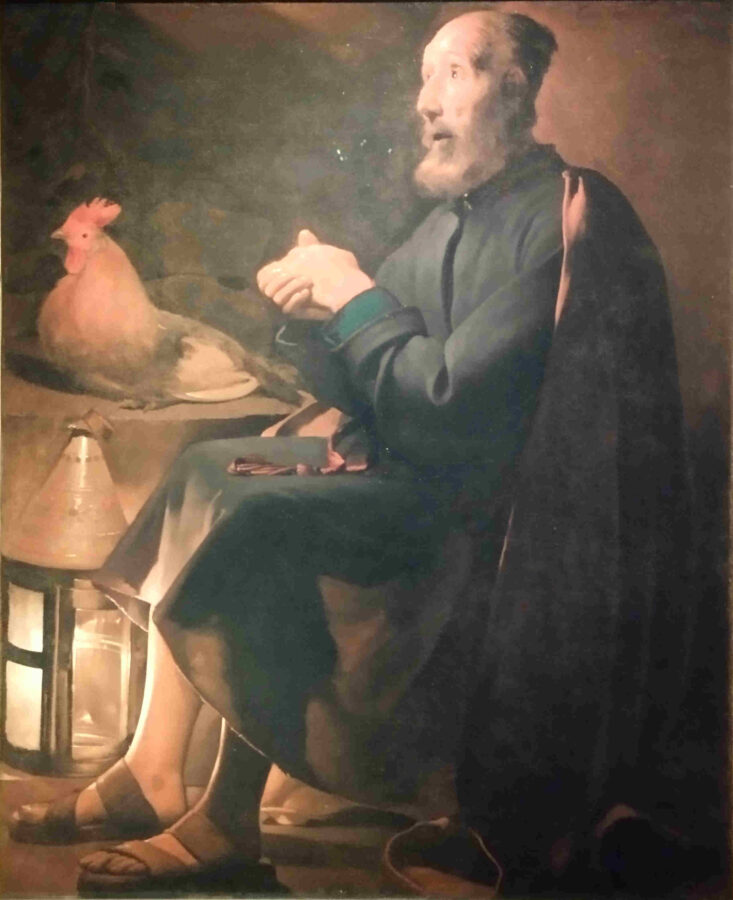

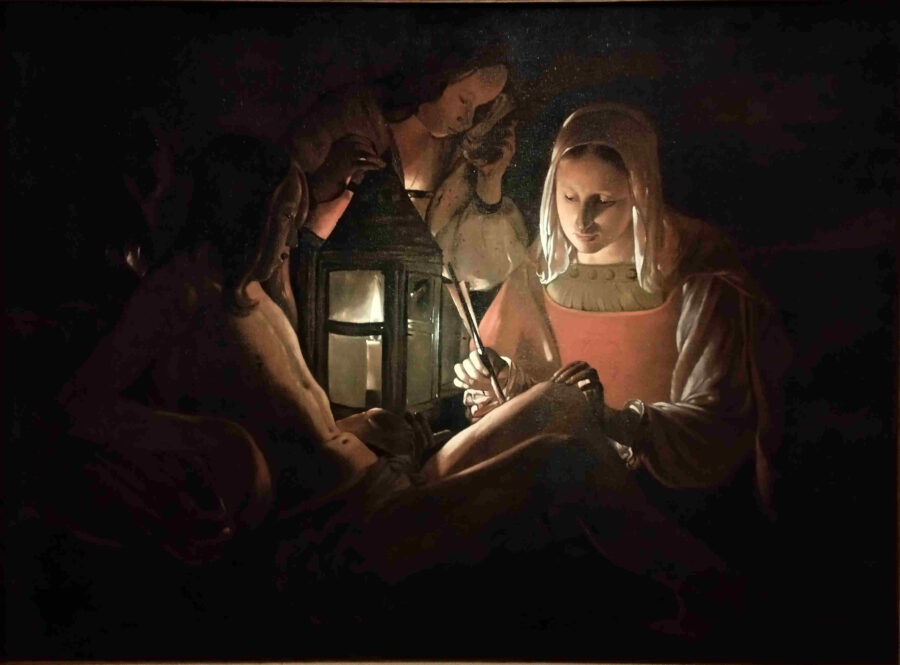

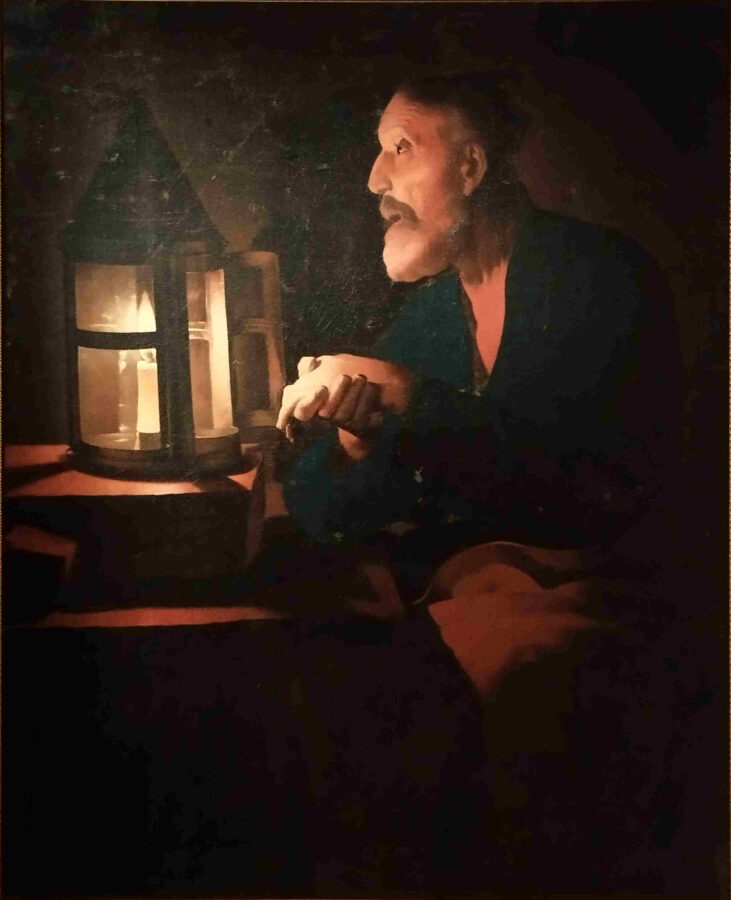

Saint Pierre repentant dit Les larmes de saint Pierre, est daté de 1645. Le tableau représente le saint accablé de remord pour avoir feint d’ignorer le Christ au moment de sa Passion. De La Tour ne présente pas ici le fondateur de l’Eglise. C’est un homme faillible qui se tient assis en prière, les mains jointes, les yeux rougis par les larmes, il médite dans la lueur d’une lanterne à ses pieds. Il est presque recroquevillé dans l’espace exigu de la toile, coincé dans son sentiment de culpabilité. On contemple un homme fautif, humble, fragile et âgé. Un coq sur la table à son coté symbolise la prophétie du Christ ; « Avant que le coq ne chante, tu m’auras renié trois fois. ». Tout dans cette toile concoure à susciter la pitié face à la contrition du saint et incite les fidèles au repentir.

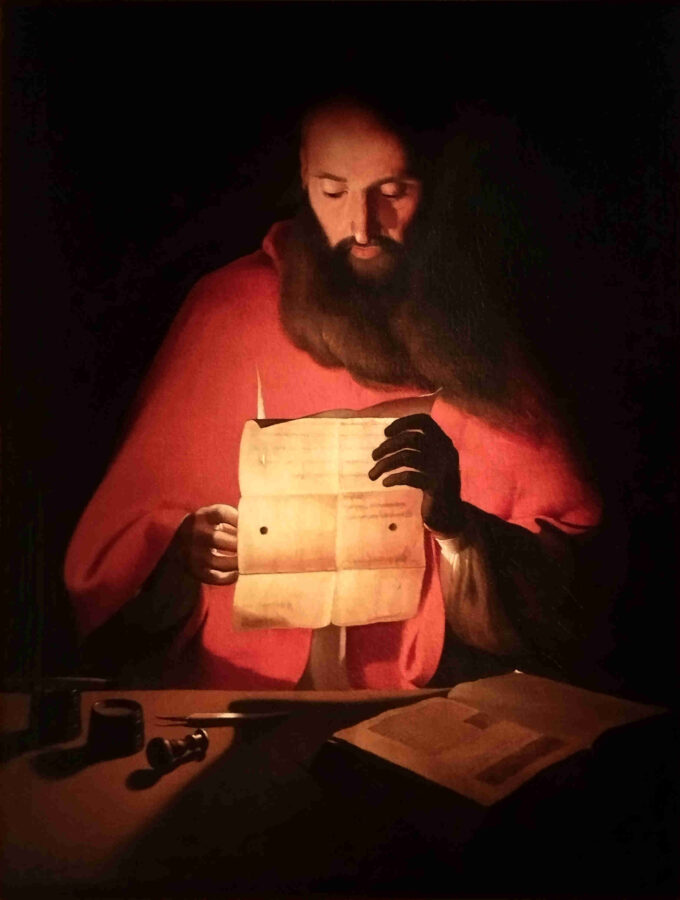

Cinq autres tableaux entourent le Saint Pierre repentant de De La Tour et explorent la représentation de la vie intérieure religieuse. Chacune de ces œuvres comprend un mode d’éclairage à la bougie accompagnant l’expression du sentiment mystique.

Dans la toile Saint Jacques le Majeur, la bougie placée derrière les écrits bibliques éclaire comme un projecteur les pages du livre saint, le visage du saint et ses attributs, les coquilles et le bâton.

Dans Saint Pierre rependant, dit, Les larmes de saint Pierre d’après De la Tour, la bougie dans la lanterne éclaire les mains jointes en prière du saint et son visage.

Dans le Saint Jérôme de Trophime Bigot, la flamme de la bougie met en relief le corps émacié du saint et domine la Bible que Saint Jérôme est en train de traduire, elle éclaire la traduction qui permettra au croyant de lire le message biblique.

Salle 6 « En Lorraine »

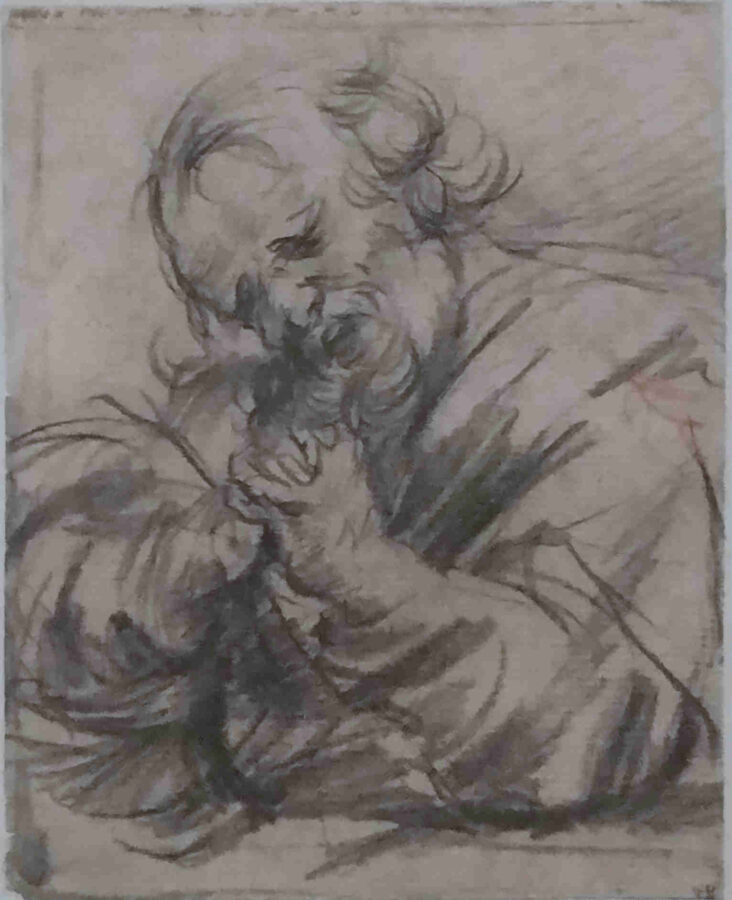

La salle En Lorraine est un étroit passage qui présente une série de six dessins reprenant les thèmes en vogue dans cette première moitié du XVIIème s.

L’un d’eux Saint Pierre repentant est attribué à Georges De La Tour.

Quatre autres ont pour auteurs deux artistes reconnus, Jacques Bellange et Jacques Callot, dont les gravures étaient très populaires et contribuaient à la renommée des artistes dont ils reproduisaient les œuvres.

La Découverte du corps de Saint Alexis, est une réplique de 1648 d’un original perdu de De La Tour.

Dans ce tableau, l’artiste représente un jeune homme tenant un flambeau. Ce personnage est similaire au sujet du Souffleur à la pipe de 1646, même visage aux traits simplifiés, vêtement identique au haut col gansé, même position de la main gauche tendue en avant.

Salle 7 « Nuits silencieuses »

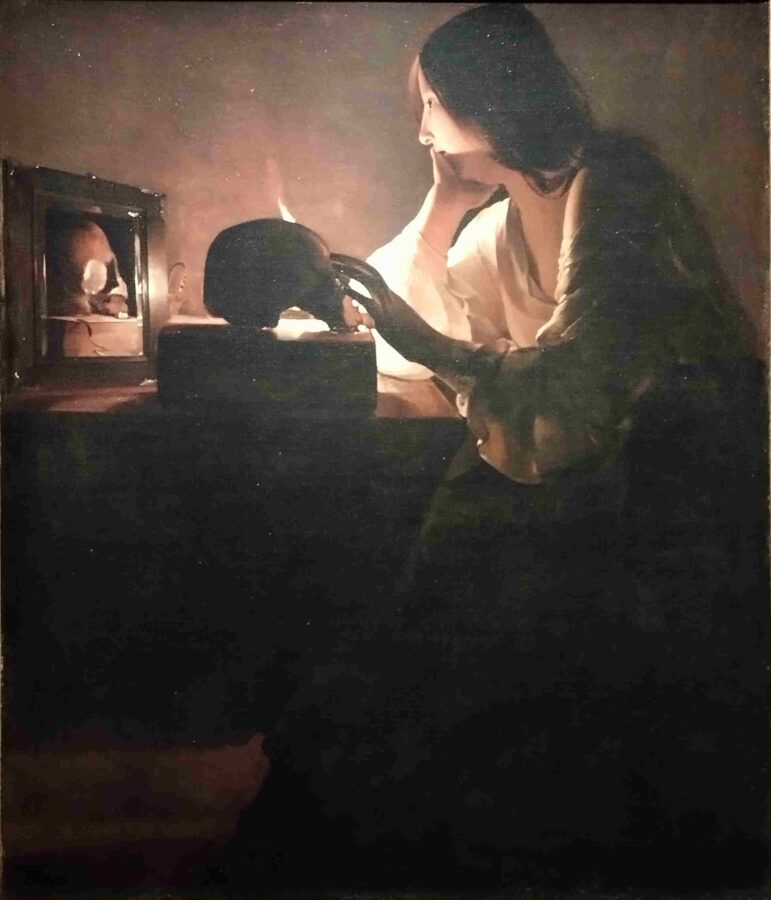

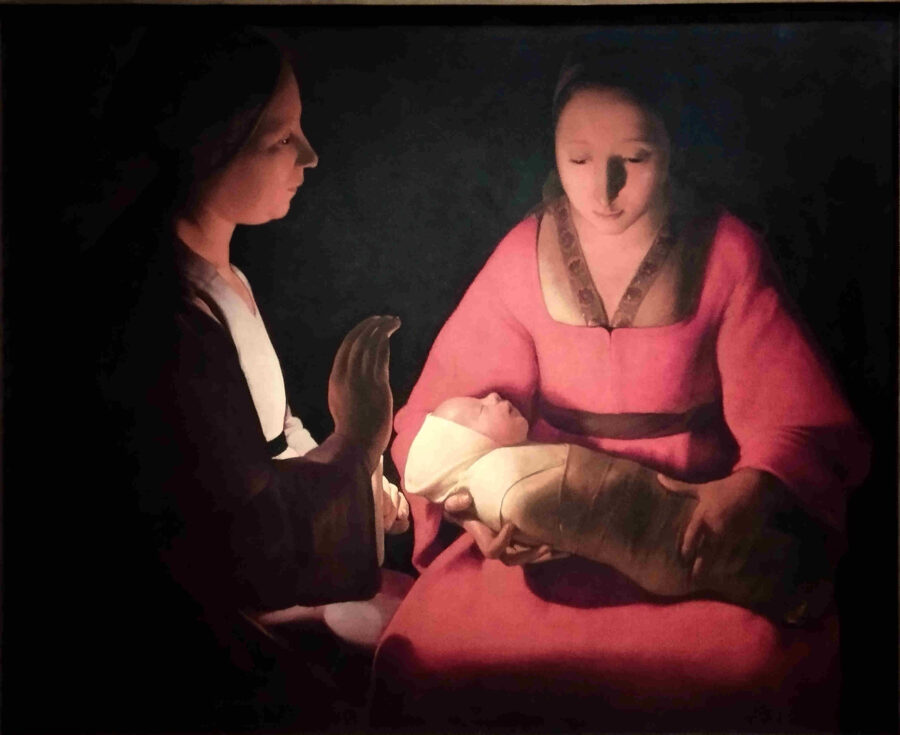

La salle suivante intitulée Nuits Silencieuses présente des scènes religieuses en clairs-obscurs dans des lieux clos et sans décor, où des personnages se tiennent immobiles, intériorisés et silencieux. La lumière n’est plus seulement un éclairage mais devient source divine, inspiration spirituelle, révélation mystique.

Dans La Madeleine pénitente, la sainte est assise de profil dans l’obscurité, la main gauche doucement posée sur un crâne dont elle regarde le reflet dans un petit miroir. A la lueur d’une bougie placée derrière le crâne, elle médite et reçoit par l’intermédiaire de la flamme la grâce divine. La lumière pénètre le corps même de la sainte qui irradie.

Le nouveau né, met en scène deux personnages féminins la nuit, veillant un très jeune bébé. C’est une nativité qui ne dit pas son nom avec la Vierge, sa mère Sainte Anne et l’Enfant Jésus.

La jeune mère assise de face, tient l’enfant sur ses genoux. Les yeux baissés, son attitude est recueillie, voire mélancolique à la pensée du destin funeste qui attend son enfant. A coté d’elle, une femme plus âgée tient une bougie dont elle protège la flamme d’un geste proche d’une bénédiction. La lumière de la bougie baigne l’enfant qui semble rayonner.

Salle 8 « Ultime épure »

La dernière salle, Ultime épure, regroupe cinq œuvres tardives de Georges De La Tour, trois scènes de genres et deux œuvres religieuses. On y retrouve les caractéristiques stylistiques inhérentes aux tableaux de De La Tour et qui rendent ses œuvres si reconnaissables : stylisation des formes et des traits, palette restreinte, clair-obscur et utilisation de la lumière comme expression spirituelle.

Le souffleur à la pipe et La fillette au brasero ont souvent été considérés comme des pendants.

Les deux tableaux mettent en scène un tout jeune personnage de profil, dans l’obscurité, sans détail ni décor. Chacun d’eux tient une source de lumière – torche pour le garçon, tisons dans un brasero pour la fillette – et souffle pour en raviver la combustion. La flamme éclaire leur visage juvénile et gracieux et instaure un moment de poésie sereine.

Les joueurs de dés sont une scène de genre dans un clair-obscur. La flamme d’une bougie posée au milieu des personnages est cachée. La lumière se réfléchit sur les bras et les visages des protagonistes, sur le métal des armures et les tissus des vêtements. Ce jeu magistral d’ombres et lumière est typique de la manière de peindre de l’artiste dans ses dernières années.

Conclusion

Maitre des jeux de lumière, Georges De La Tour doit son immense renommée à ses scènes de nuit éclairées d’une modeste flamme qui instaure une atmosphère mystérieuse confinant au divin.

Ses scènes profanes ou sacrées sont toutes porteuses de caractéristiques communes : choix de personnages du quotidien, attention à la condition humaine, sobriété des palettes de couleur animées d’une unique surface de rouge intense, stylisation des formes et des traits, et bien entendu une maestria quant à l’expression et à l’utilisation de la lumière.

A voir absolument !