ArtExpos

Pour l’amour de l’art !

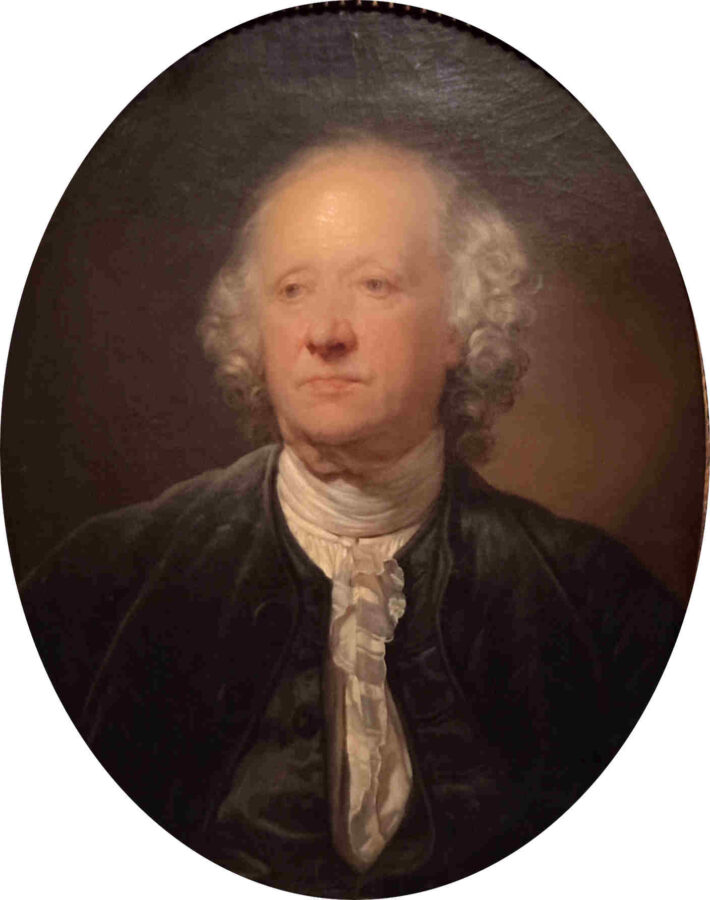

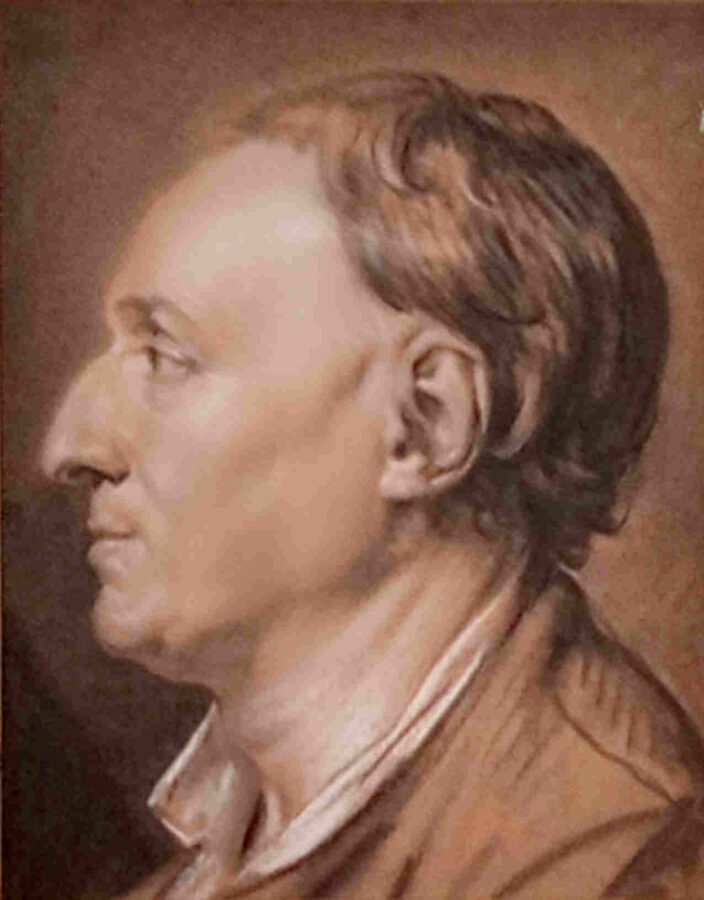

Jean-Baptiste Greuze,

L’enfance en lumière

Exposition au Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais

Du 16 septembre 2025 au 25 janvier 2026..

Le Petit Palais fête cet automne le tricentenaire de la naissance du peintre Jean-Baptiste Greuze (1725-1805). En un parcours de 110 œuvres venues du monde entier – tableaux, dessins, documents d’époque, livres, gravures, mobilier, plan de Paris – le visiteur est invité à redécouvrir ce peintre encensé dans la dernière partie du XVIIIe siècle et tombé dans l’oubli au moment de la révolution française.

L’exposition se concentre principalement sur deux thèmes.

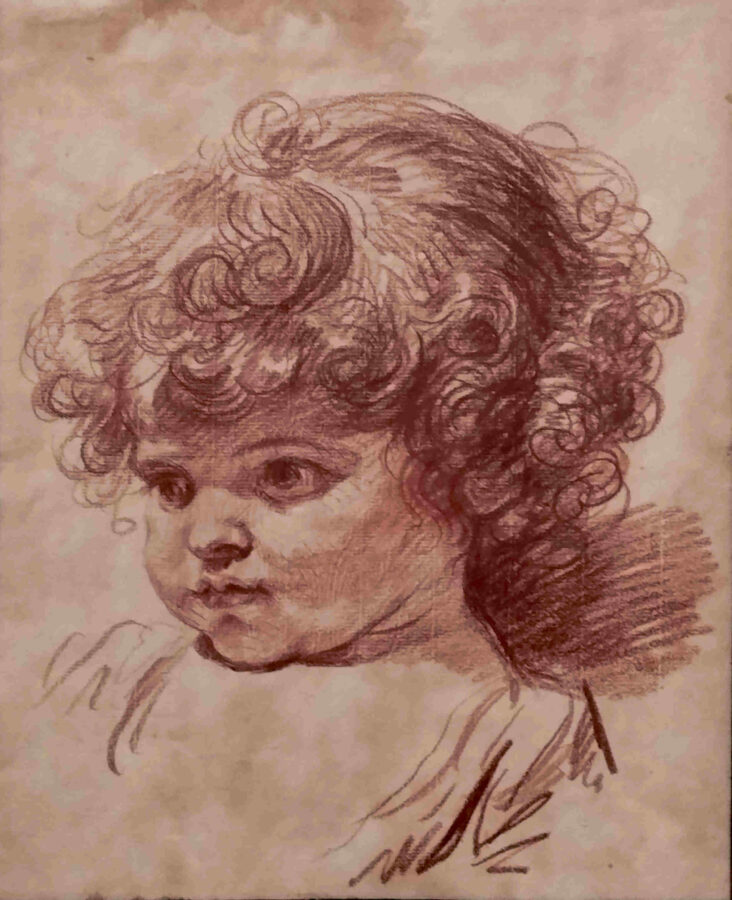

Des portraits d’enfants que l’artiste présente comme de jeunes personnages et non comme des projections de lignées familiales ou des angelots dodus de la Renaissance.

Imprégnée de morale bourgeoise débordant de bons sentiments, une autre partie des œuvres rompt avec le genre hédoniste rococo de Fragonard ou Watteau pour se focaliser sur des scènes de genre dont le registre moraliste s’inscrit dans la philosophie des lumières.

La scénographie particulièrement pertinente joue un rôle de révélateur et met en évidence le caractère novateur mais aussi l’ambiguïté des tableaux de Greuze, auxquels elle dénie la mièvrerie qu’on leur a longtemps attribuée.

L’exposition se déploie sur sept sections et retrace l’itinéraire d’un jeune artiste talentueux que la bourgeoise et l’intelligentsia parisiennes adulèrent pour ses portraits d’enfants et ses scènes de genre moralistes mais qui fut balayé pour longtemps par le rouleau compresseur des idéologies révolutionnaires.

Salle 1

Greuze intime, la famille Greuze, théâtre heureux

La salle en rotonde de l’entrée de l’exposition introduit le visiteur dans l’intimité de la famille d’un jeune peintre prospère en pleine ascension.

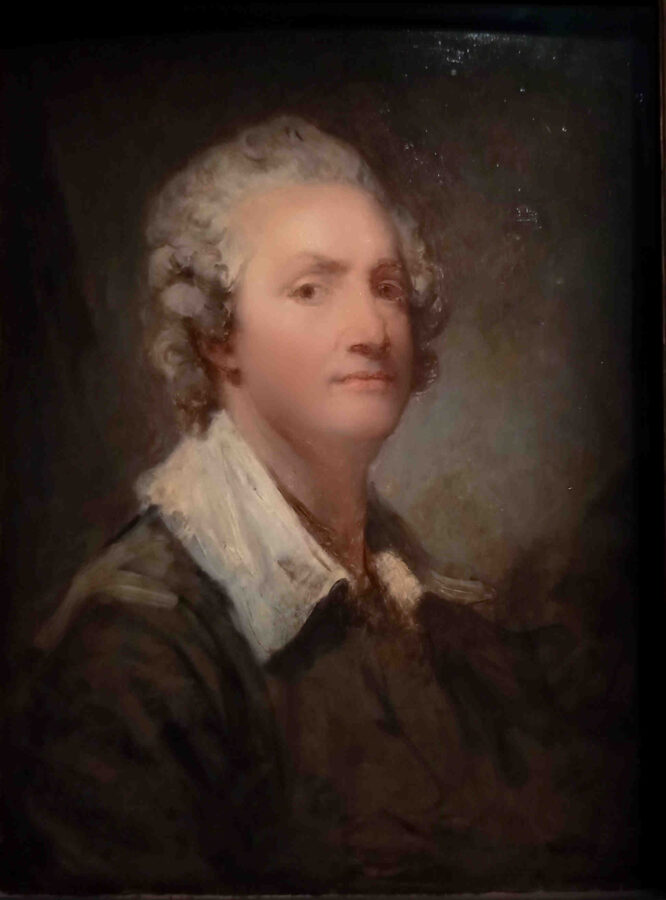

La scène s’ouvre sur son salon avec l’autoportrait de Greuze en 1760, mari comblé, heureux père de famille, artiste très apprécié.

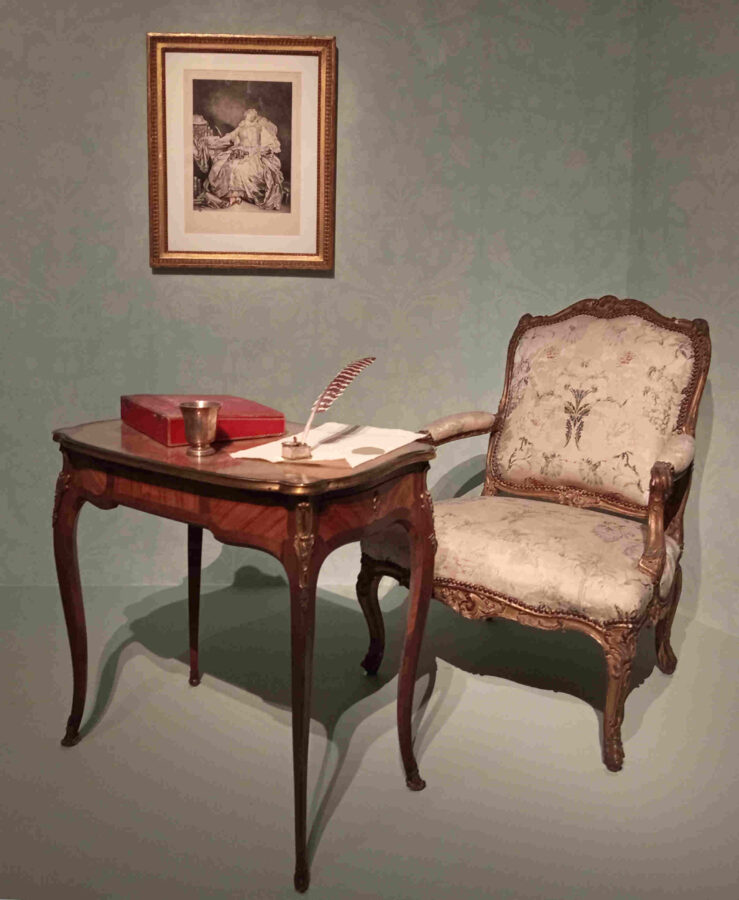

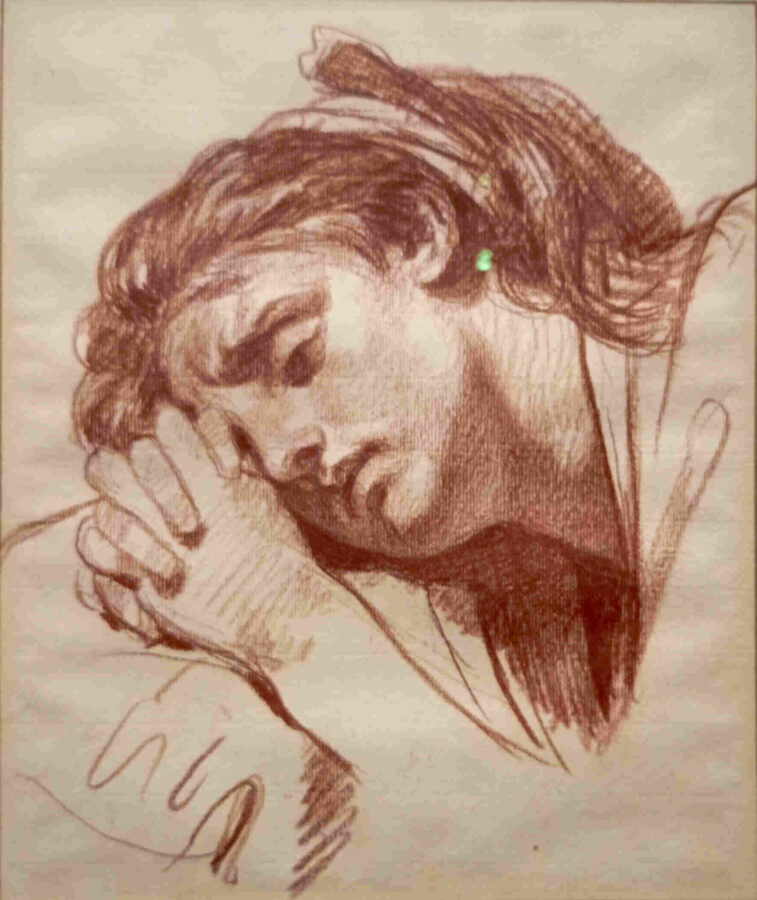

A son coté, on aperçoit accroché au mur au dessus du mobilier – chaise longue brisée, table à ouvrage, un dessin représentant Madame Greuze assoupie sur une chaise longue avec son chien, compagnon à part entière de la maisonnée bourgeoise.

Musée des Arts décoratifs, Paris

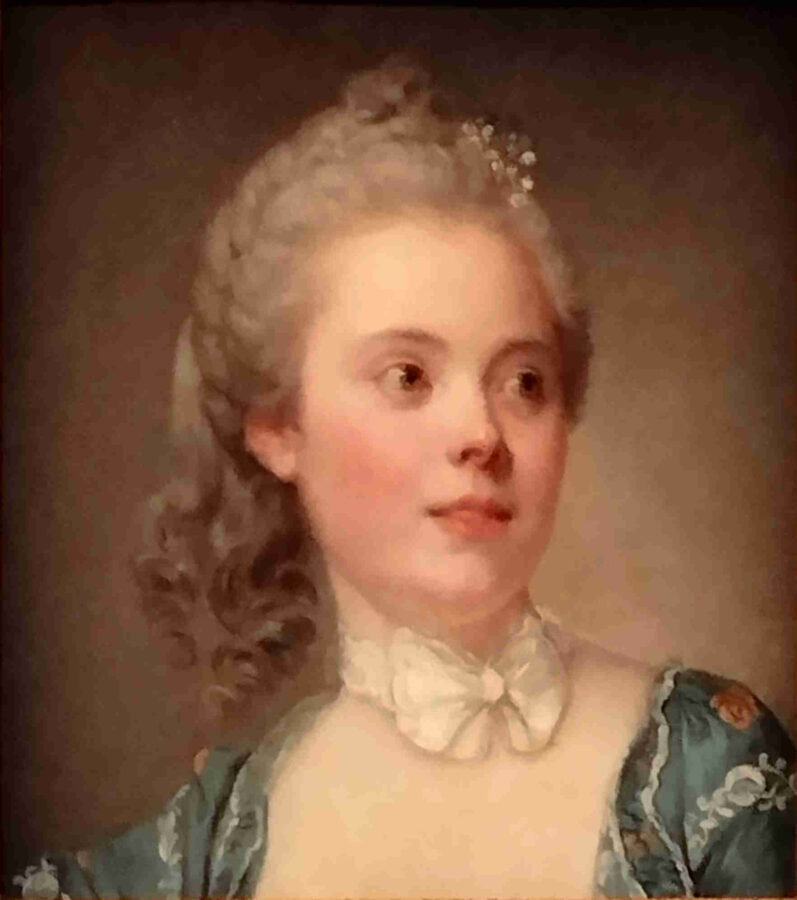

Leur faisant face, les portraits de leurs deux toutes jeunes filles complètent l’image de la famille idéale.

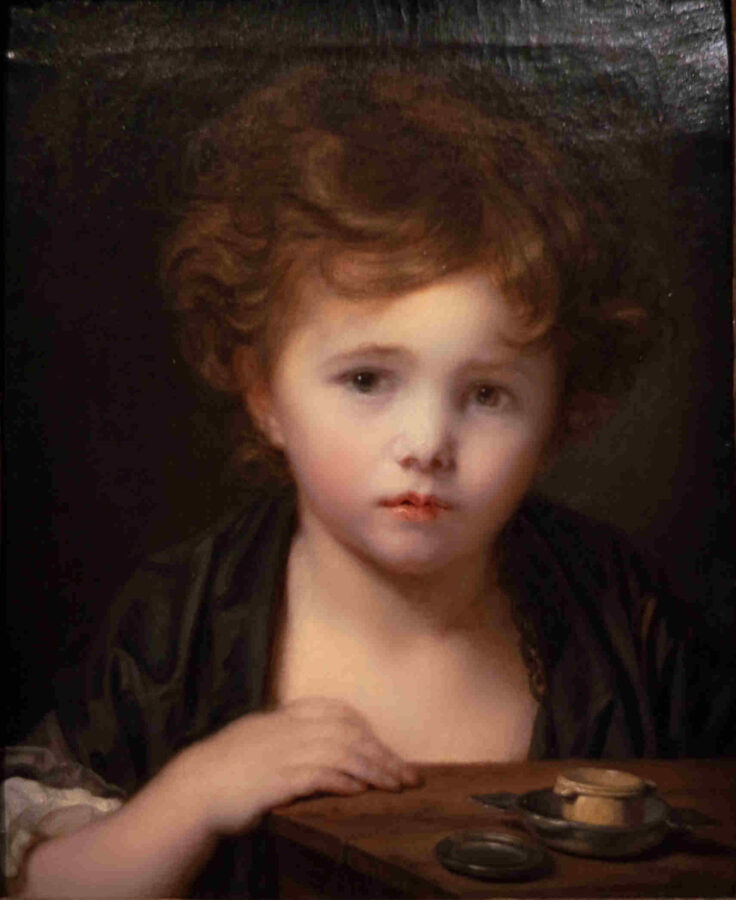

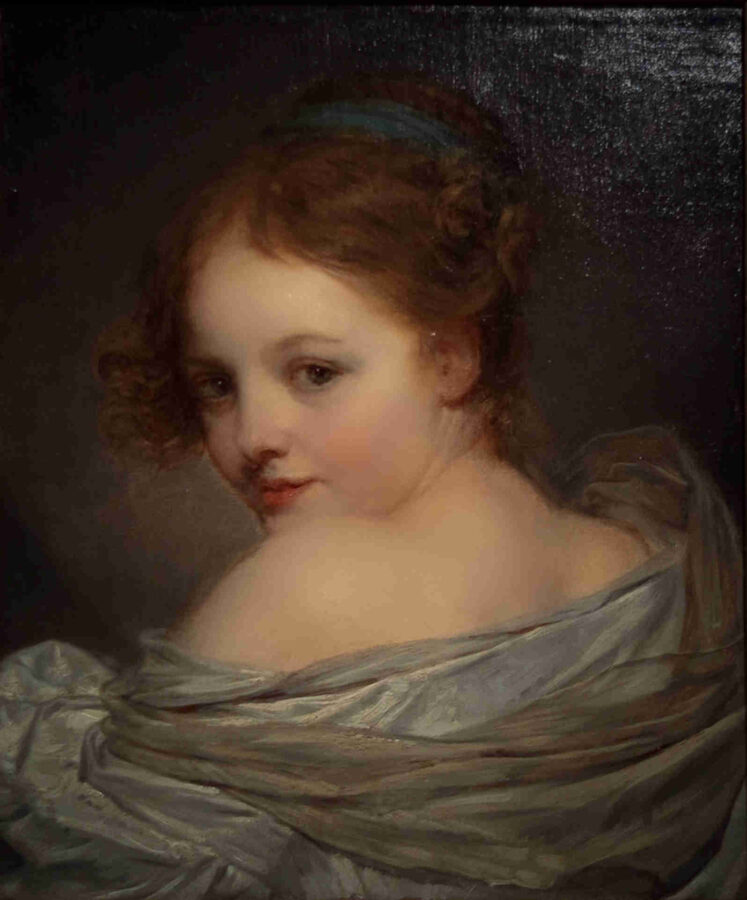

On observe d’emblée que les portraits d’enfant de Greuze ne se résument pas à de simples rendus de visages mais sont insérés dans des mises en scène.

Succinctes mais constituant de véritables scènes de genre, elles permettent en outre à l’artiste de démontrer sa virtuosité quasi illusionniste.

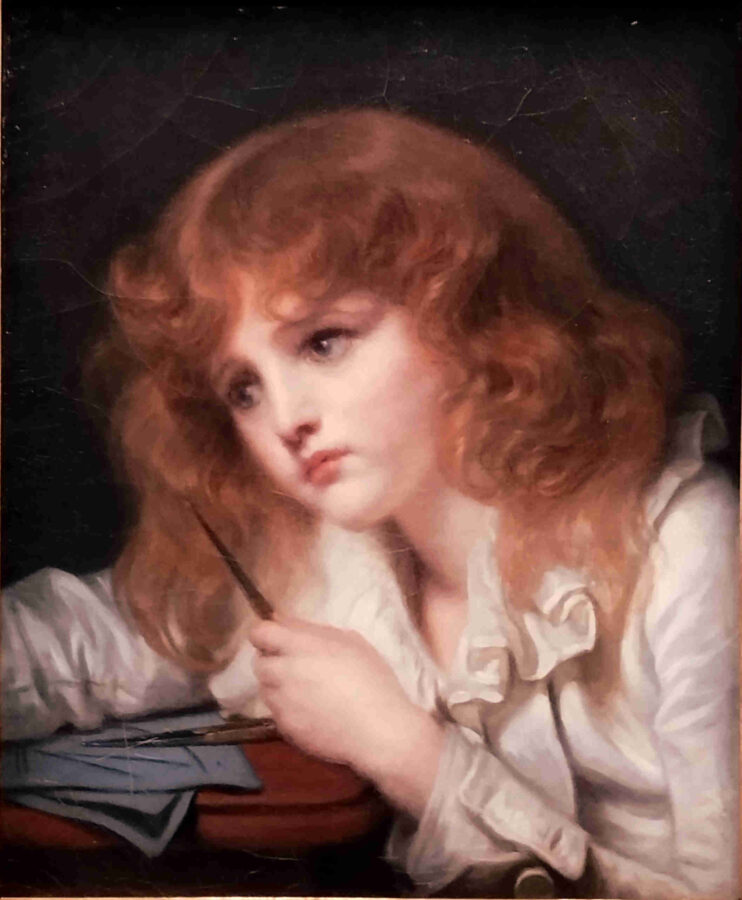

Dans Portrait d’Anne Geneviève (dite Caroline Greuze), le sujet enfantin pose derrière une table sur laquelle sont posées des poteries plus vraies que nature 1.4a.

Dans Une enfant jouant avec un chien, Portrait de Louise Gabrielle Greuze, la petite fille est assise sur une chaise au rendu illusionniste, elle tient un petit chien au regard admoniteur incarnant la figure protectrice de l’innocence de la petite fille.

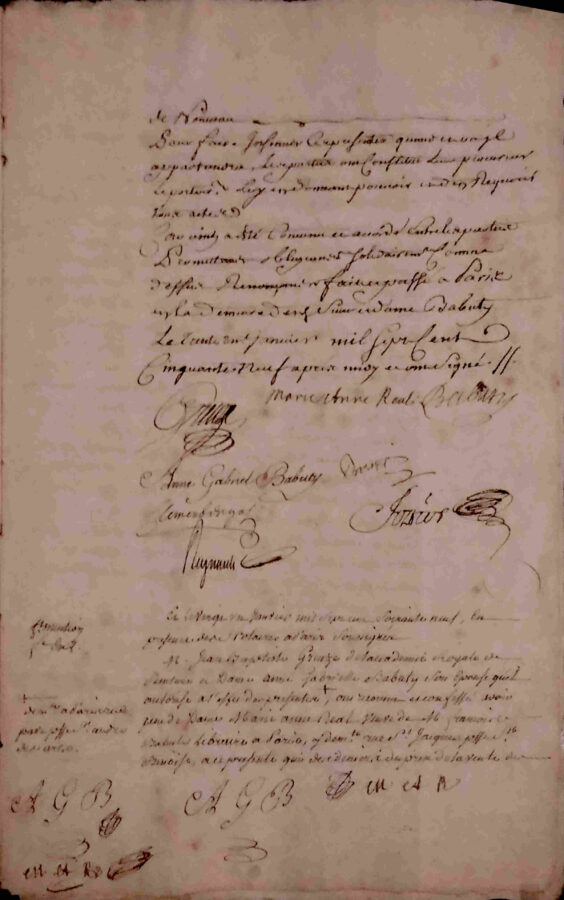

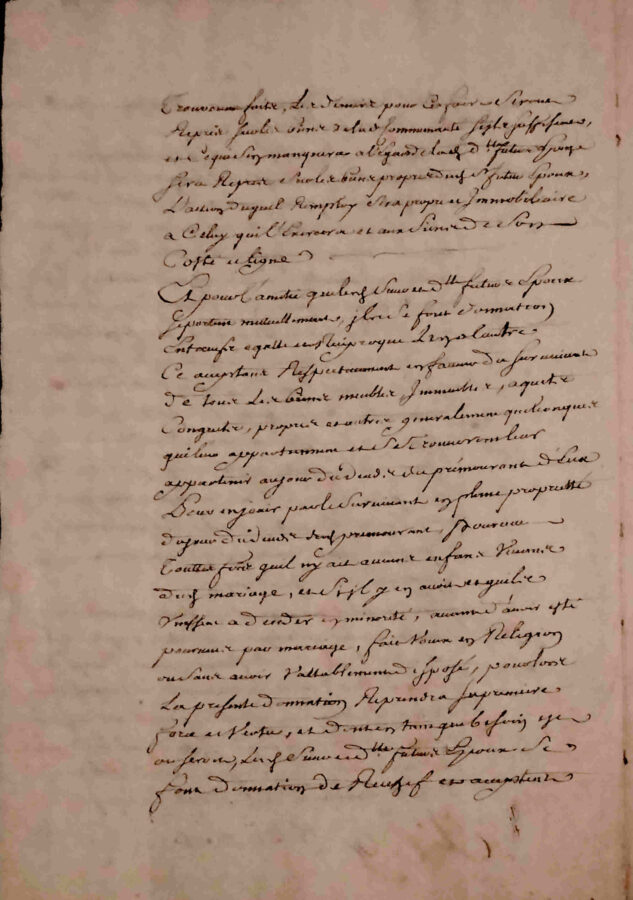

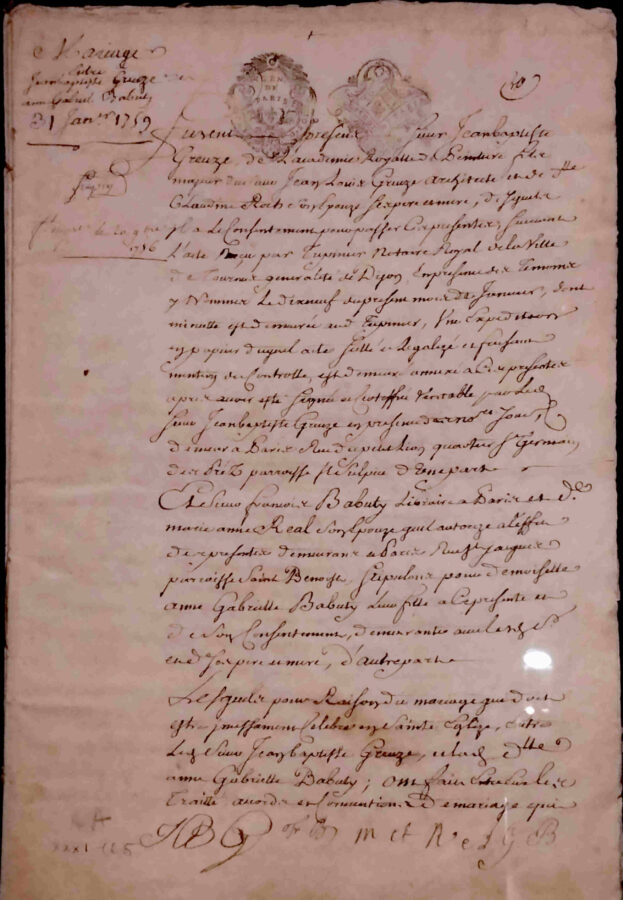

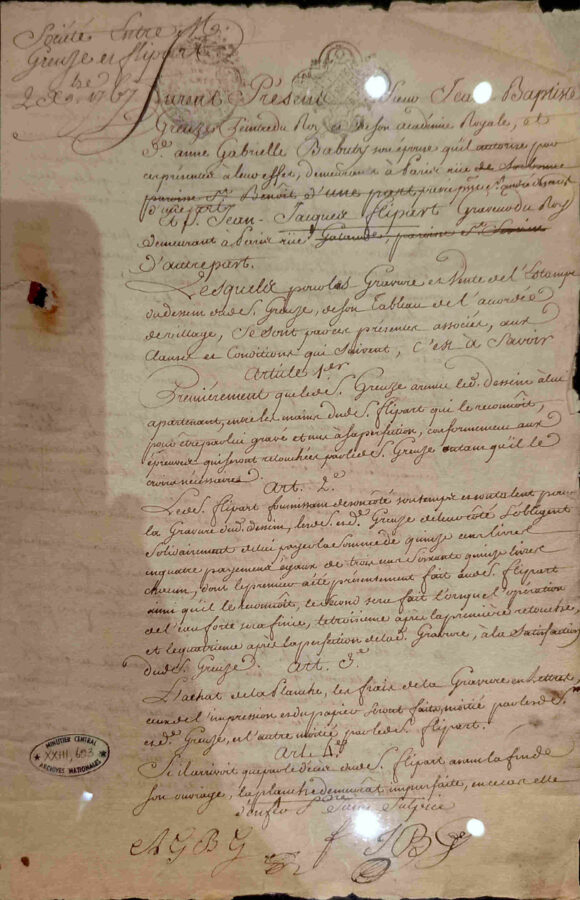

Le portrait de François Babuty, père de l’épouse ainsi que le contrat de mariage du couple, complètent cette vision idyllique et achèvent d’asseoir sa respectabilité bourgeoise.

Contrat de mariage entre Jean Baptiste Greuze et Anne Geneviève Babuty, 31 janvier 1759, manuscrit, Archives nationales

L’enfance d’après nature

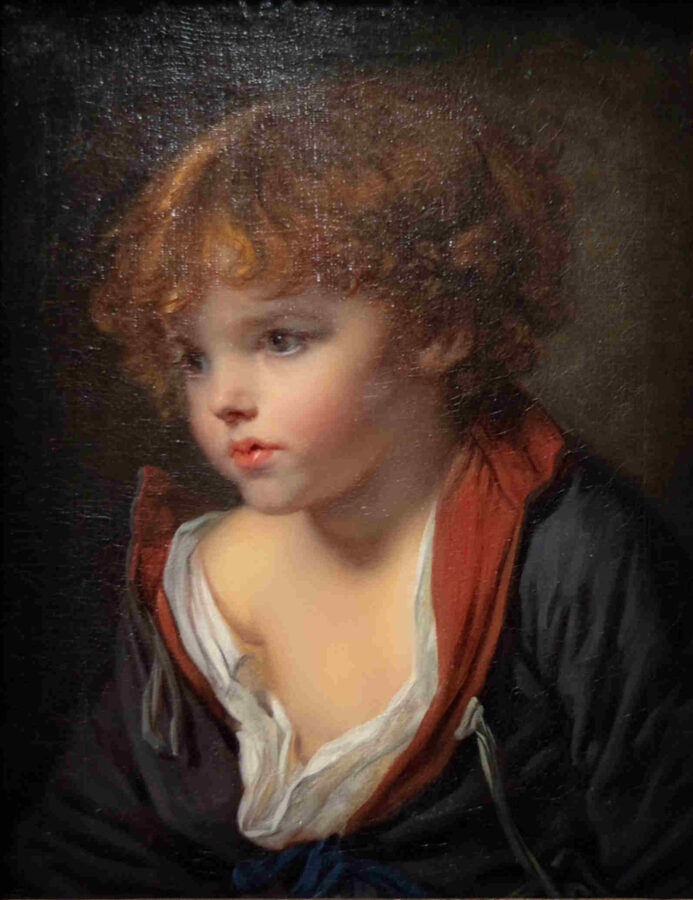

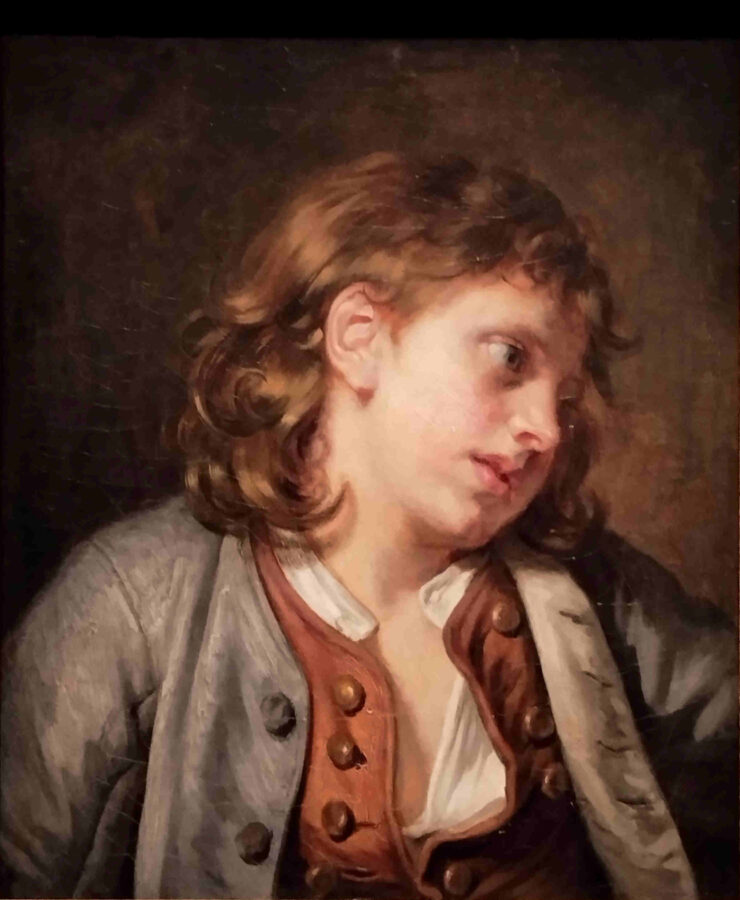

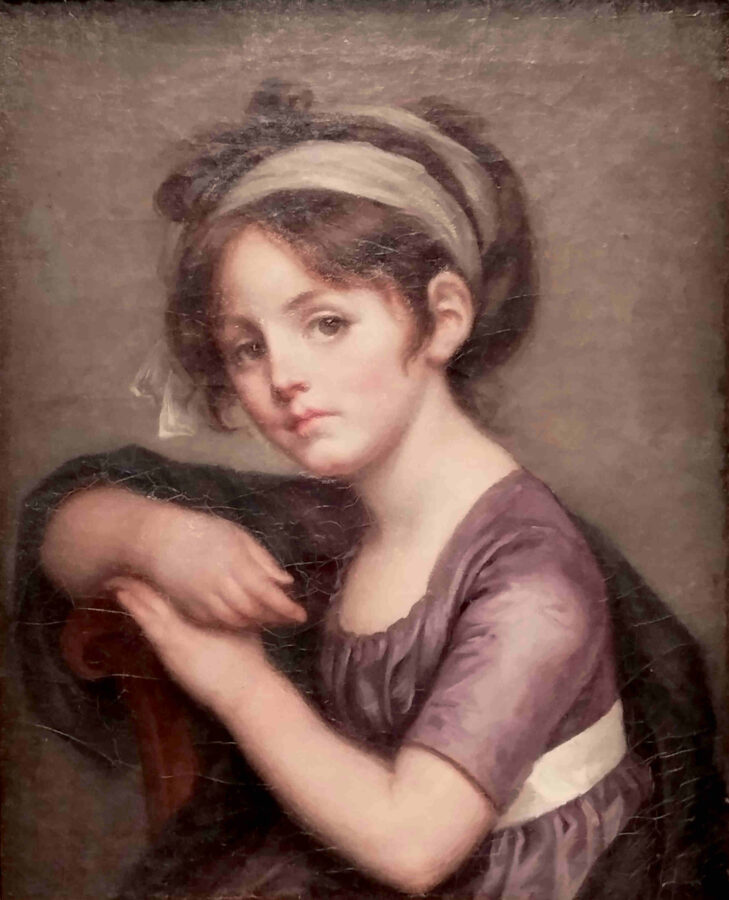

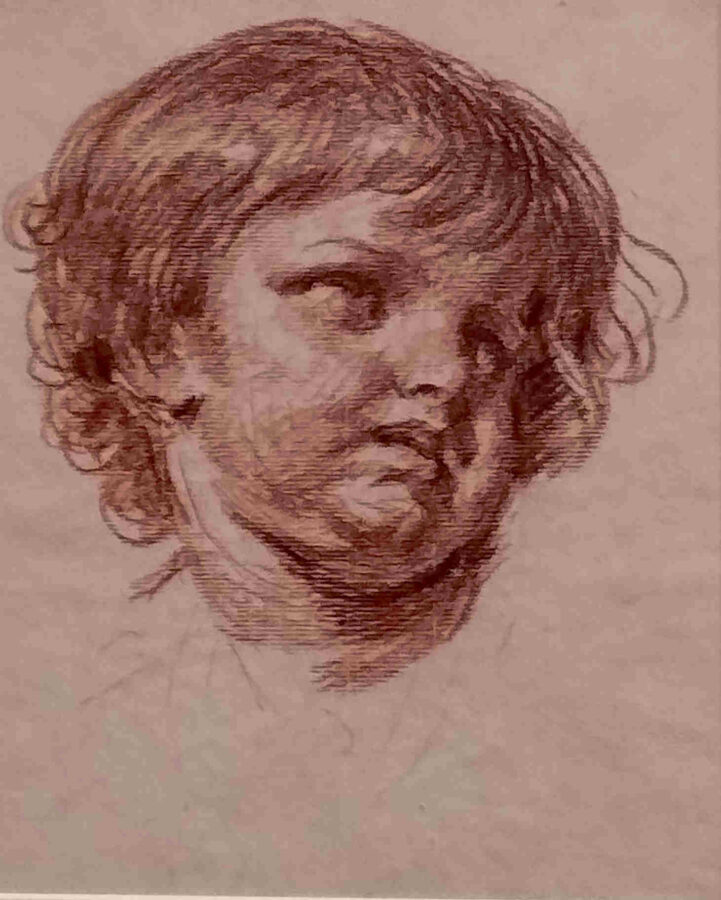

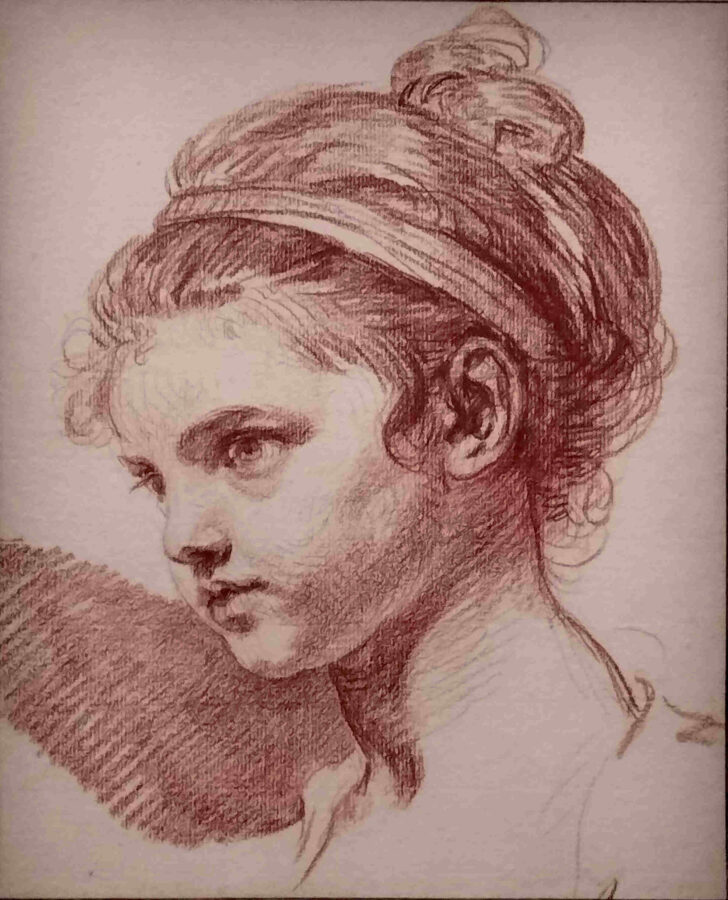

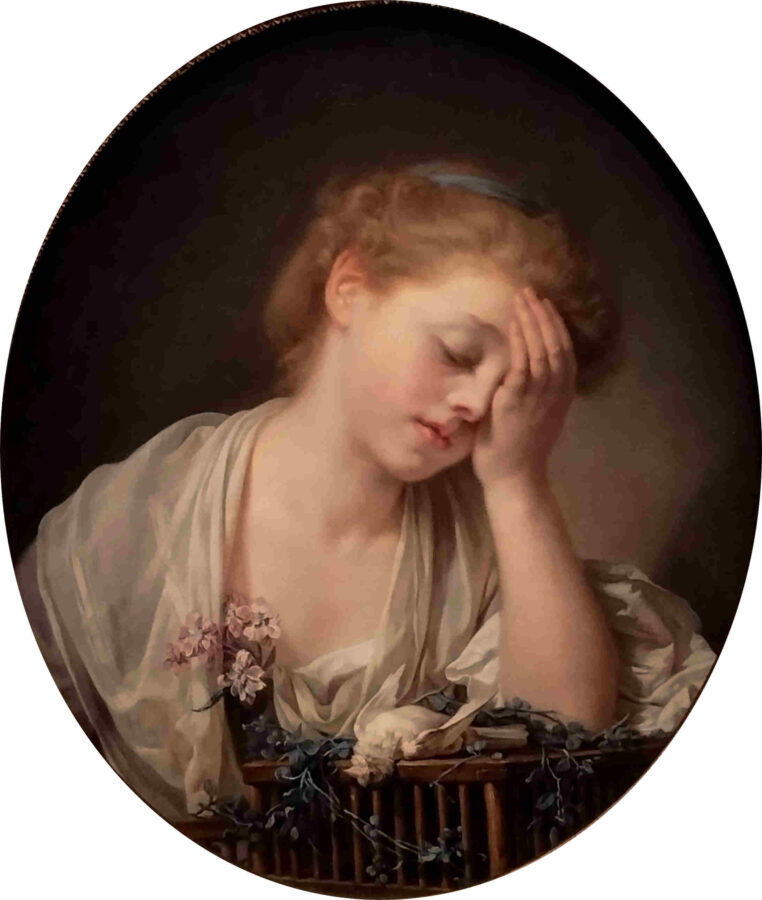

La section qui suit, « L’enfance d’après nature », explore les travaux d’un Greuze qui tourne le dos à l’image de l’enfant-adulte-en réduction. Il privilégie au contraire la vision de l’enfant doué d’une personnalité autonome. On observe une grande similitude entre tous ces portraits de jeunes enfants.

L’artiste les peint ou les dessine de trois-quarts ou de face, en buste ou à mi-corps sur un fond brun neutre. Tous sont gracieux, proportionnés, délicats, propres, bien habillés.

Pour la plupart, ils portent une chemise blanche inhabituellement échancrée sous un costume de couleur sombre qu’un élément rouge vient parfois animer.

Seule leur expression varie. Aucun ne sourit, ils sont tantôt sérieux, tantôt tristes, inquiets ou las.

Certains regardent fixement le peintre, d’autres rêvassent, quelques uns étudient, un seul, qualifié de « petit paresseux », s’est endormi.

En cette fin de XVIIIe siècle, l’éducation des enfants devient un sujet d’intérêt.

En miroir de cette évolution, les tableaux représentant des enfants avec des livres sont à la mode et le public apprécie l’image du « petit prodige » érigé en exemple.

Salle 2 – Aimer, allaiter, éduquer

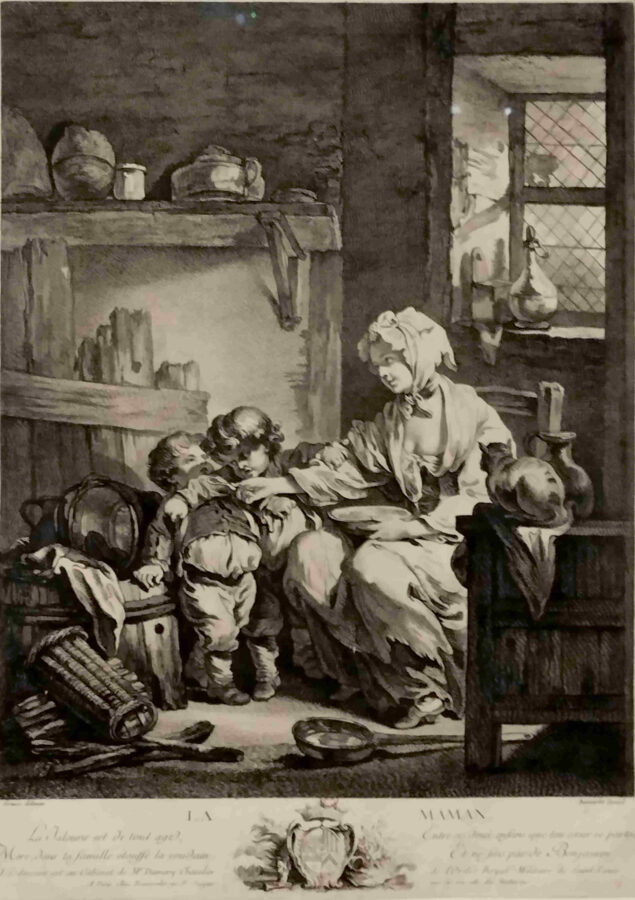

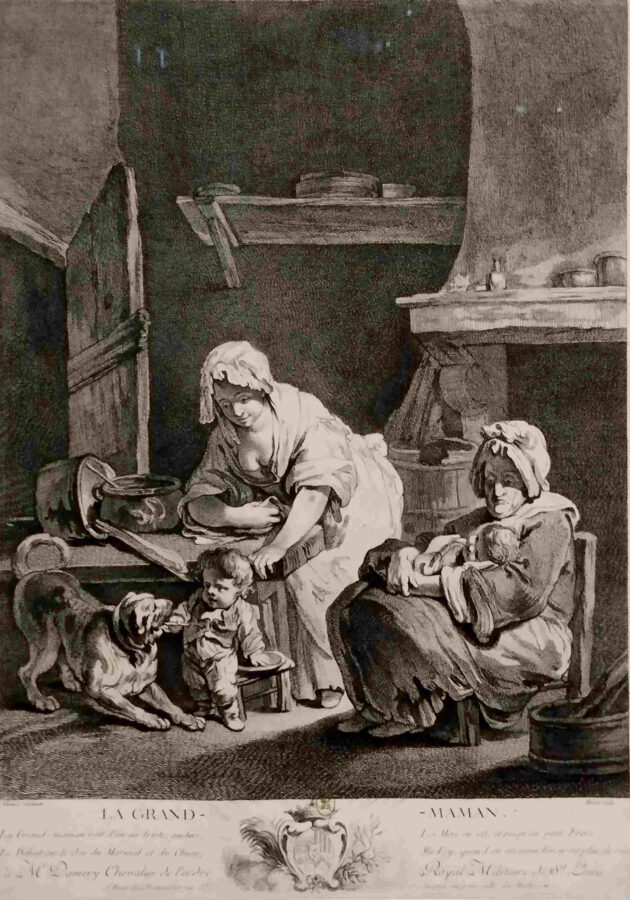

La deuxième moitié du XVIIIe siècle voit notamment éclore une nouvelle vision de l’enfance, plus ouverte et sensible. Le développement d’une dimension affective au sein de la famille se propage.

Des penseurs comme Diderot ou Rousseau s’en font les promoteurs et militent en faveur de méthodes éducatives innovantes allant de l’allaitement maternel à l’enseignement.

Les artistes s’en font l’écho. La représentation de l’enfant en tant que sujet à part entière prend sa place en peinture. Greuze s’insère dans ce courant.

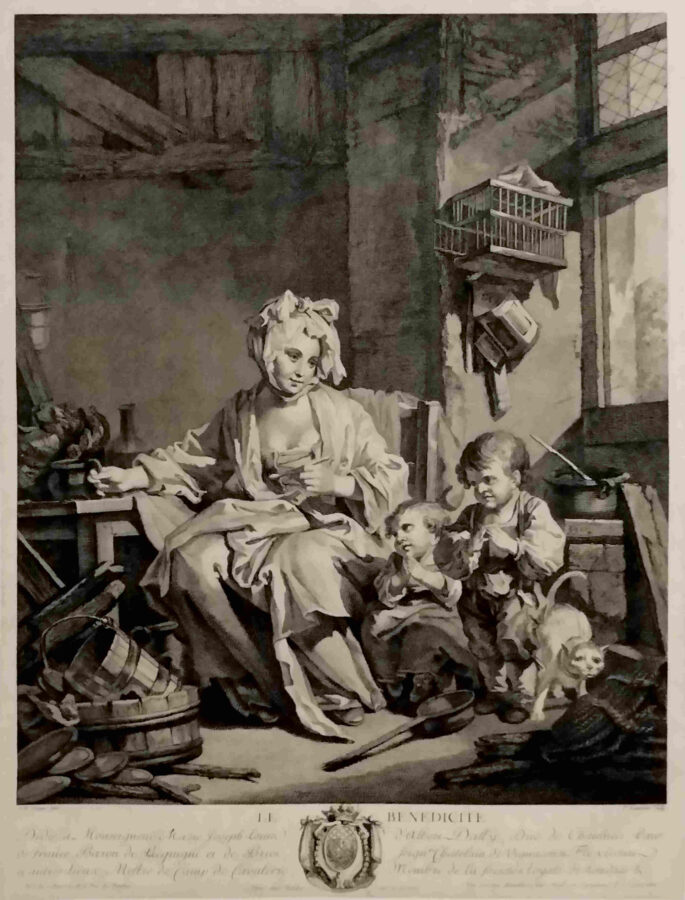

Il dessine ou peint des enfants avec leur mère, leur nourrice, leur noyau familial. L’artiste se fait largement l’apôtre de la pratique religieuse en famille.

Salle 3 – Histoire de famille, théâtre intime

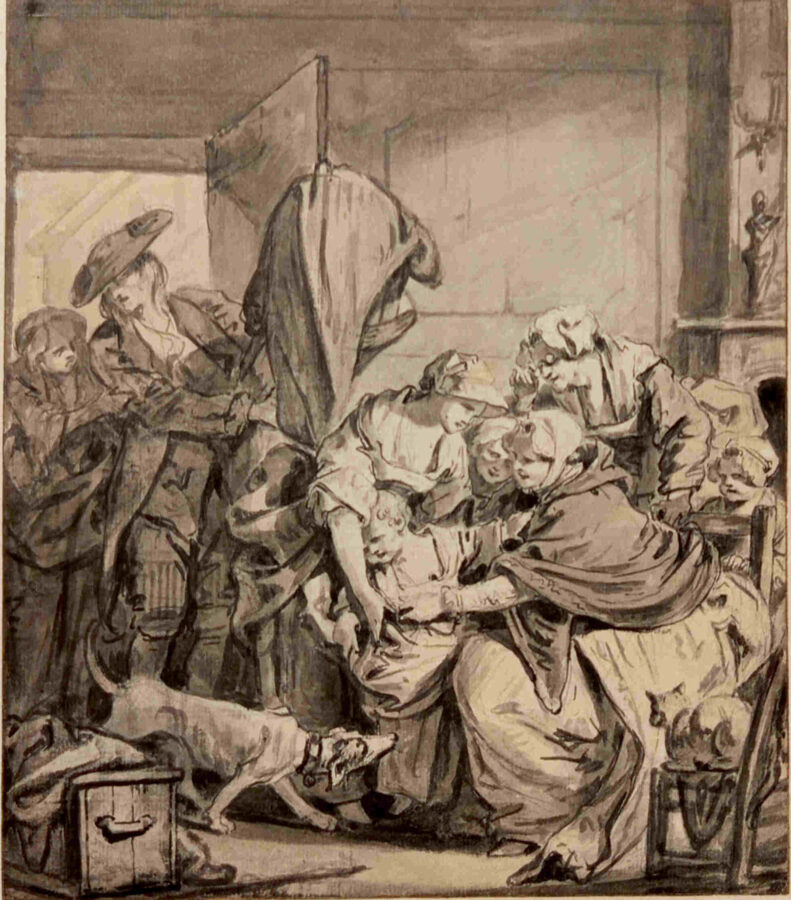

Peintre talentueux, Greuze se focalise sur l’expression des vertus bourgeoises qu’il cherche à illustrer dans des scènes de genre morales. Il instaure des représentations édifiantes visant à mettre en évidence le bon ou le mauvais comportement.

Il campe des moments clés de la vie familiale, et comme un marionnettiste, il attribue à ses personnages des gestuelles et des expressions signifiantes. Cette quête morale transforme ses peintures de la vie quotidienne en allégories.

En 1755, Greuze livre sa toile La lecture de la Bible. Il rencontre le succès et l’Académie royale de peinture et de sculpture lui permet d’exposer son tableau au Salon.

Quelques années plus tard, Greuze présente au Salon de 1761 son oeuvre L’Accordée de village.

Cette scène de genre à la composition théâtrale n’omet aucune composante de la transaction. Chaque personnage est conforme à son stéréotype, le notaire en robe noire devant l’acte enregistrant la dot, le père accueillant son futur gendre, la fiancée modeste aux yeux baissés, la mère auprès de sa fille. L’expressivité extrême des gestes, des postures, et des visages, répond aux stéréotypes attendus. L’œuvre remporte l’adhésion et lui apporte la célébrité.

Poursuivant dans le registre des bons sentiments, Greuze livre Le gâteau des rois en 1774 et La dame de charité, l’année suivante.

Le succès ne se dément pas.

Greuze produit également des œuvres pointant les comportements inacceptables pour la bonne société de son époque. Il y met en scène et dénonce la cupidité, la désobéissance filiale, l’ingratitude, la malédiction.

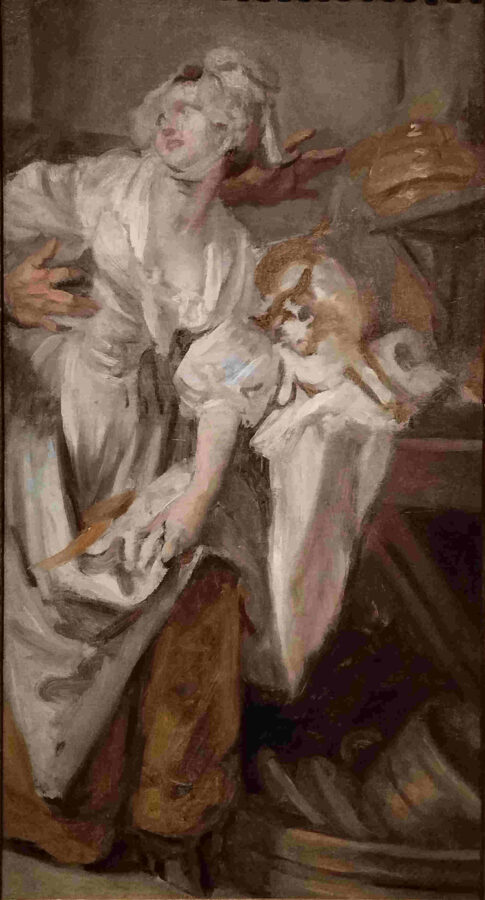

Dans La femme en colère, Greuze prend une forme de revanche en dépeignant le comportement de son épouse à l’occasion de leur divorce.

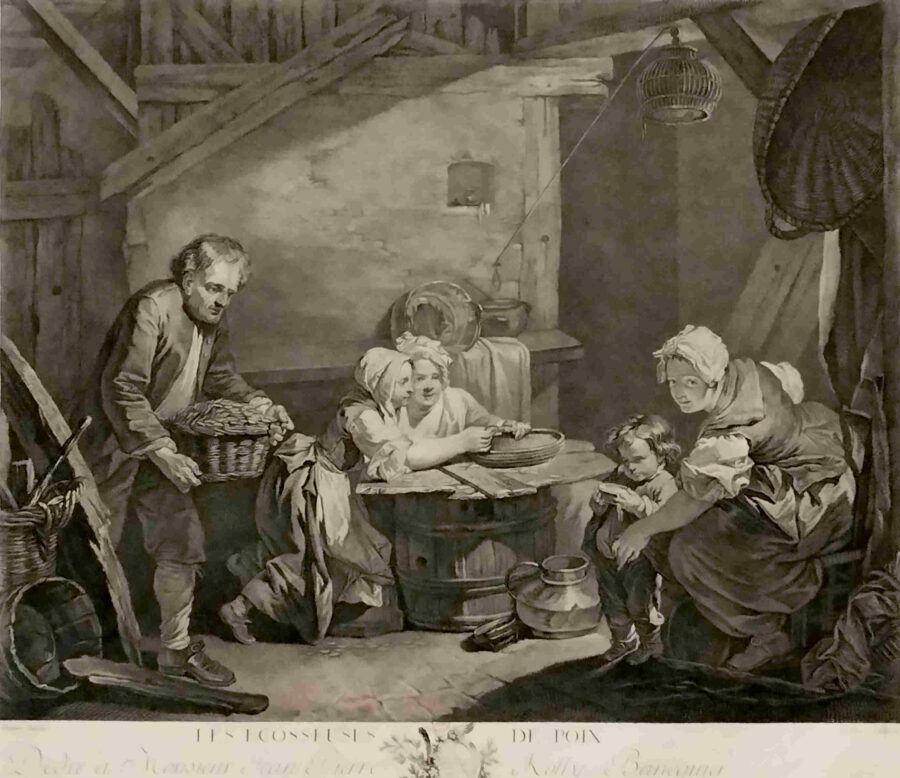

Salle 4 – Greuze gravé, l’enfance en majesté

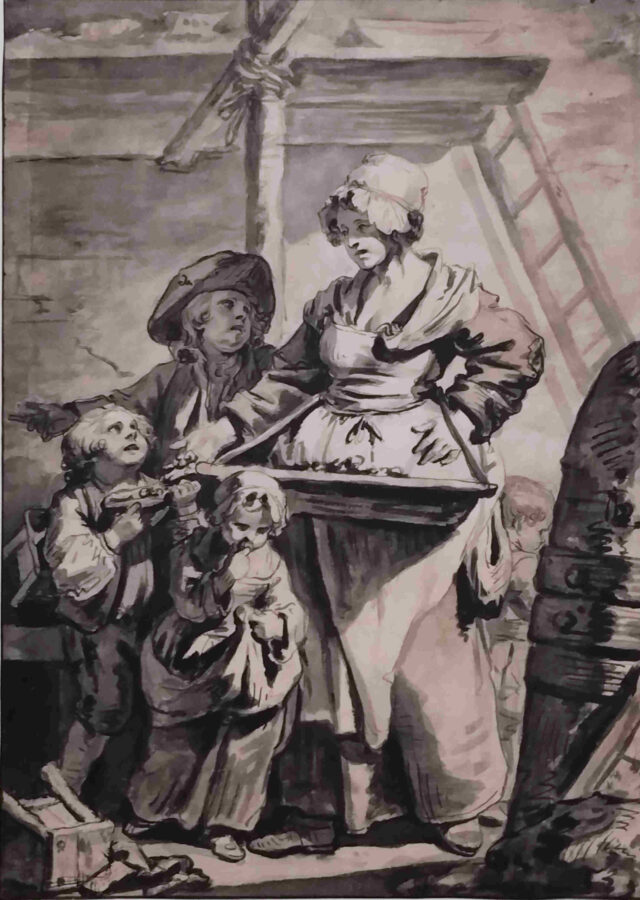

Depuis de nombreux siècles la connaissance des œuvres graphiques s’est largement diffusée grâce à la gravure partout en France mais également en Europe.

Greuze utilise ce procédé de façon massive et s’enrichit ainsi de façon considérable.

Il mène cette démarche commerciale très lucrative avec son épouse dès 1760, se partageant les gains par moitié.

Ses portraits d’enfants font fureur. Les gravures de ses tableaux les plus célèbres sont reproduites dans les journaux qui annoncent leur mise en vente.

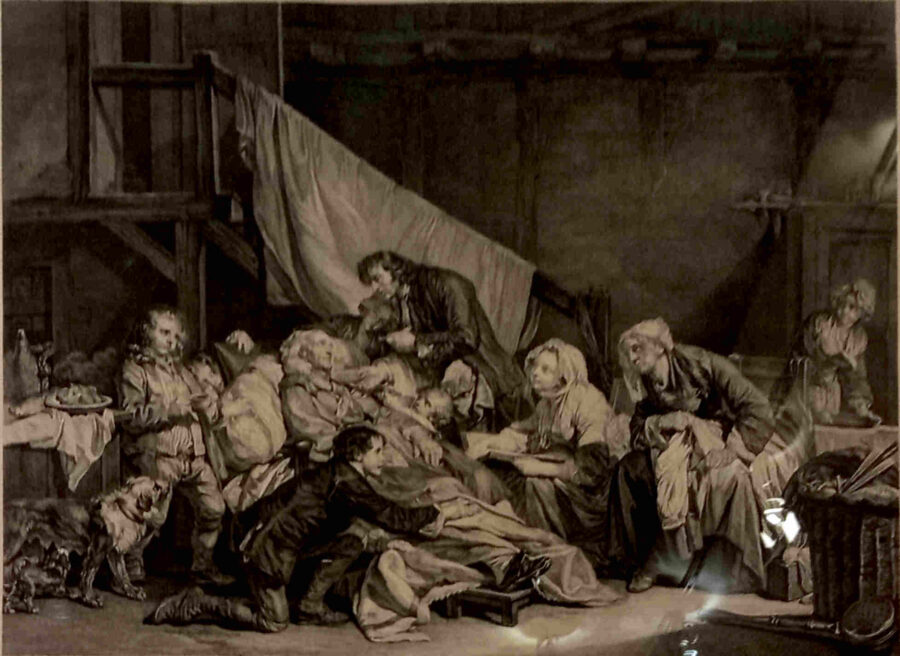

Salle 5 – La leçon de l’histoire, le fils face au père

Cette section aborde la représentation de la figure du père. Etonnamment loin de l’image de la force, la solidité et la puissance, ce patriarche est souvent un être âgé, dégradé, malade, alité, trahi, déçu, tempêtant à la façon des faibles.

Dans Etude pour La piété filiale ou Le fruit de la bonne éducation, Greuze illustre l’effet d’une éducation réussie par l’image d’un père à l’agonie que ses enfants accompagnent dans ses derniers instants.

La série de tableaux La malédiction paternelle, Le fils ingrat et La malédiction paternelle, Le fils puni, affirme les valeurs morales et familiales qui correspondent à la société bourgeoise contemporaine.

Il reprend la figure du père courroucé mais impuissant. Si le père exprime sa colère par le prononcé d’une malédiction, seule sa mort a pour effet de générer le remord du fils.

Ces tableaux sont des arrêts sur image sur le moment de l’histoire où le pathos est à son summum. La théâtralité exacerbée des scènes en frise permet de figurer chaque personnage individualisé, dans des attitudes, gestuelles, et mimiques propres à un type d’émotion – colère, surprise, désespoir, supplication, stupéfaction, mépris. Ce type de représentation permet à l’artiste de faire la démonstration de toute l’étendue de son talent dans le rendu des affects humains.

Depuis le XVIIe siècle, la peinture est classée en France selon une « hiérarchie des genres » établie par l’Académie royale de peinture et de sculpture. Selon un ordre décroissant, la peinture d’histoire domine les autres catégories. Viennent ensuite le portrait, la scène de genre, le paysage, et tout en bas de l’échelle, la nature morte. La valeur attribuée aux œuvres suit ce classement.

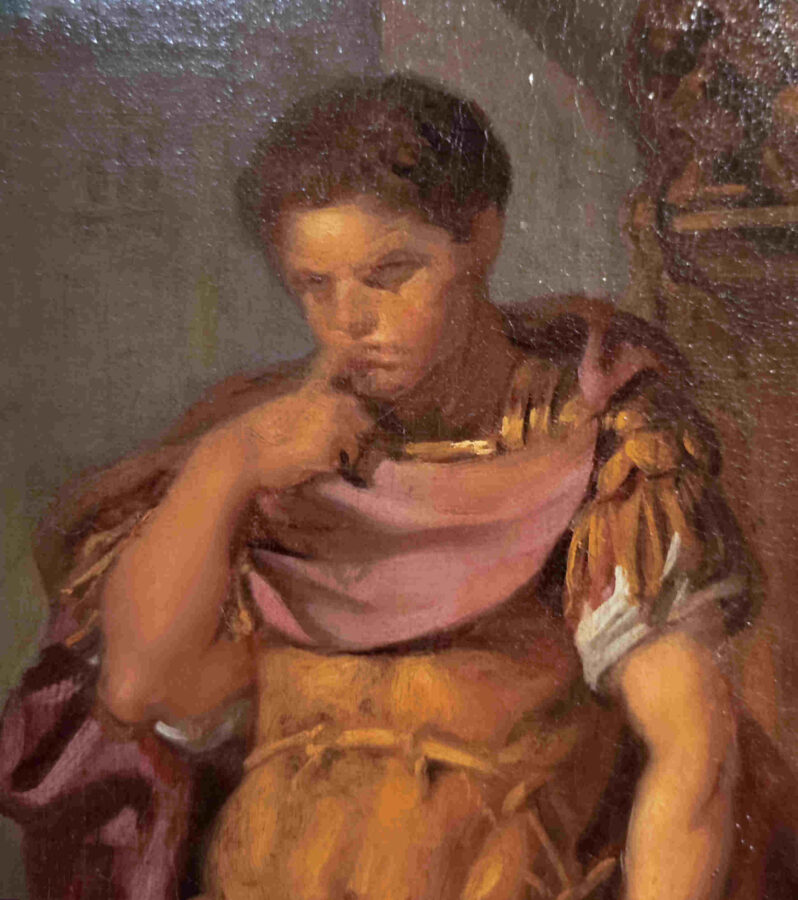

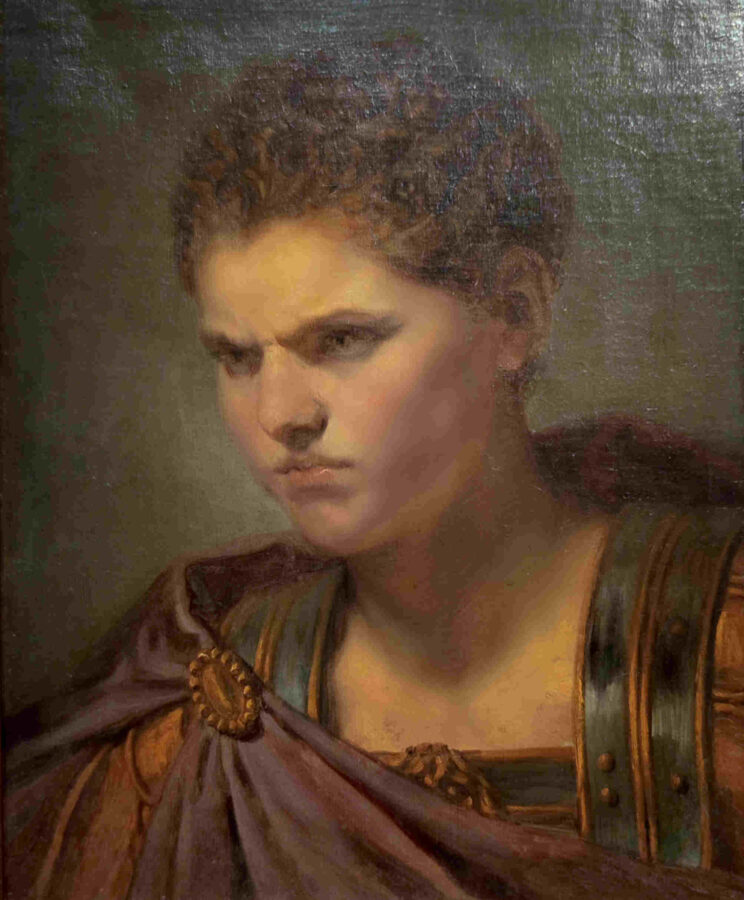

Greuze, catégorisé comme peintre de scènes de genre, aspire à la reconnaissance en tant peintre d’histoire. Dans ce but, il soumet à l’Académie sont tableau Septime Sévère reprochant à son fils Caracalla d’avoir voulu l’assassiner en 1767. Il subit un échec retentissant. C’est un camouflet qui va prononcer la rupture de l’artiste avec l’Académie et le Salon.

Dans ce tableau à la composition en frise, le père est alité, le corps peu musclé est celui d’un vieillard, il tend une main accusatoire mais peu assurée vers un fils adolescent à l’expression butée et au déhanché maniéré.

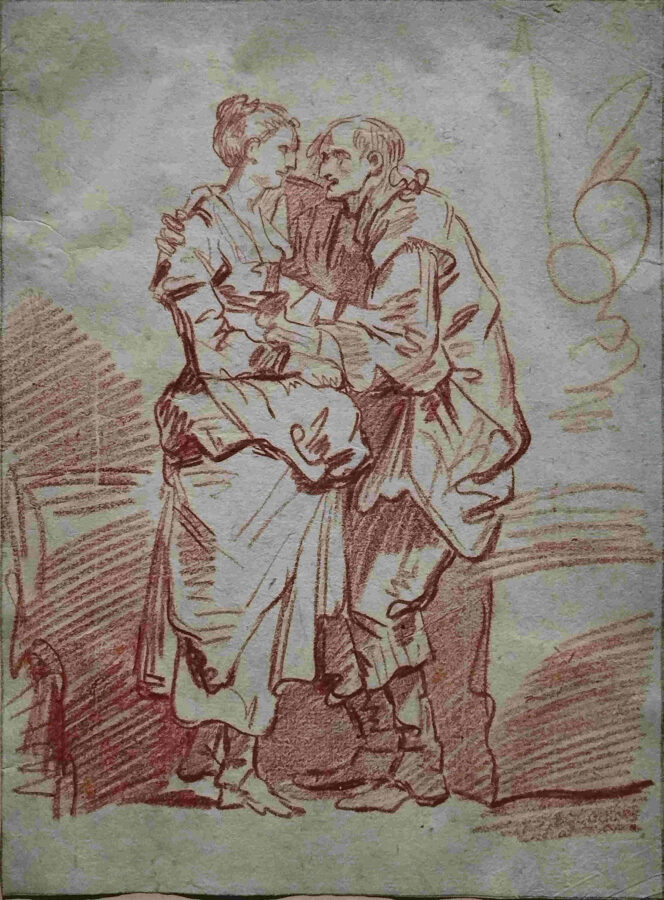

Les travaux préparatoires pour cette œuvre montrent la représentation d’un Caracalla immature en enfant boudeur et une relation père-fils bien peu autoritaire pour une tentative de parricide.

Salle 6 – L’innocence perdue

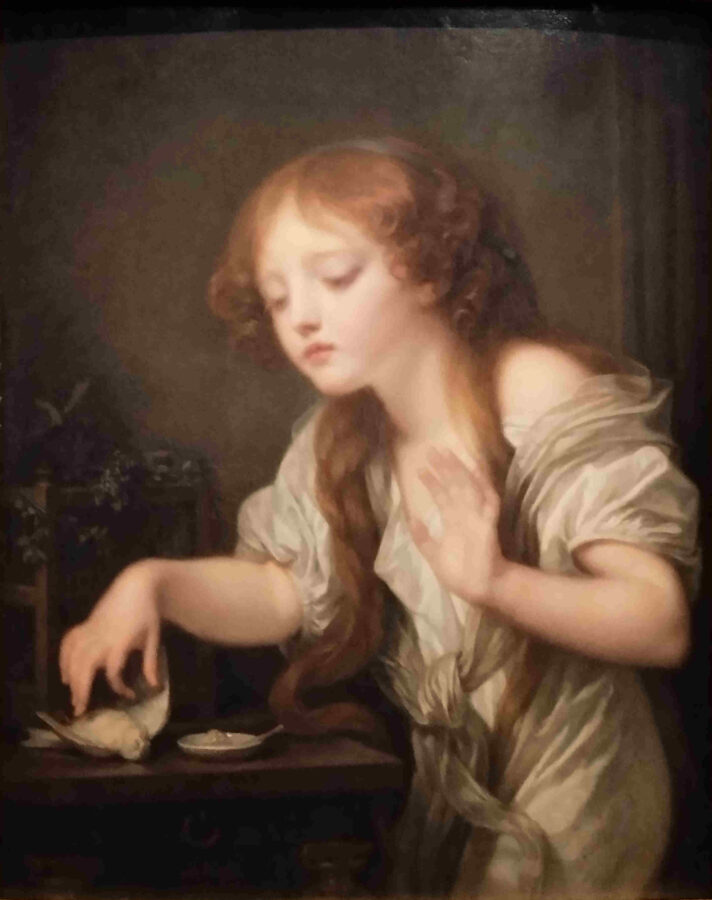

La dernière salle 6 fait un focus sur des tableaux de 1756 à 1800, traitant du thème de « l’innocence perdue et des destins brisés ».

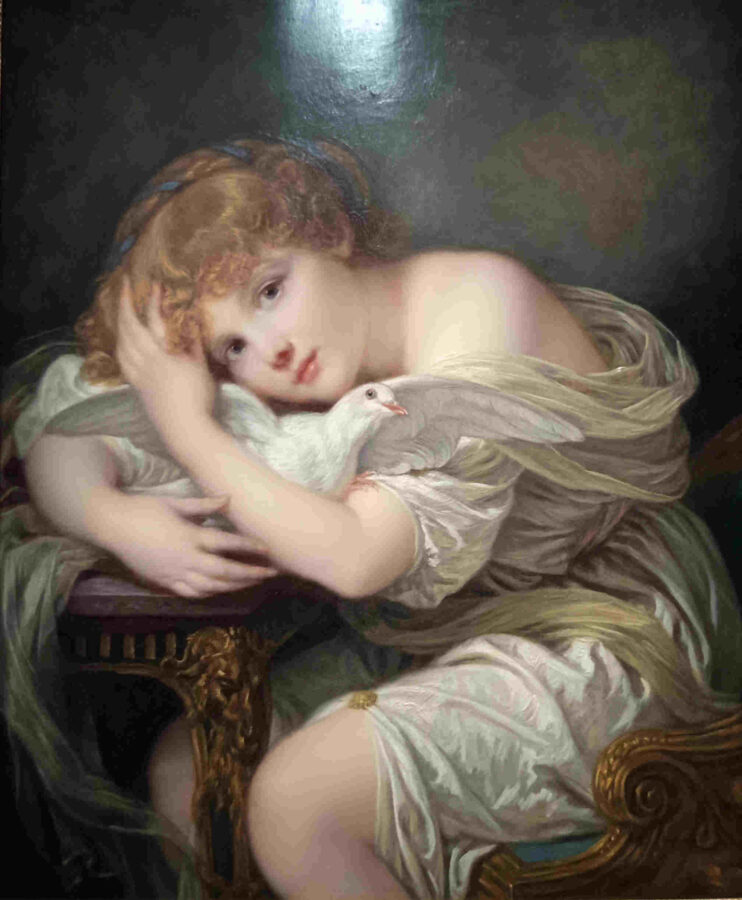

Deux toiles s’intéressent à l’expression de l’innocence tout en la nuançant de façon ambigüe.

Le tableau de 1759, Jeune bergère effeuillant une marguerite, dite La simplicité, donne à voir la pureté ambigüe du sujet en sous-entendant l’inclination amoureuse du très jeune personnage.

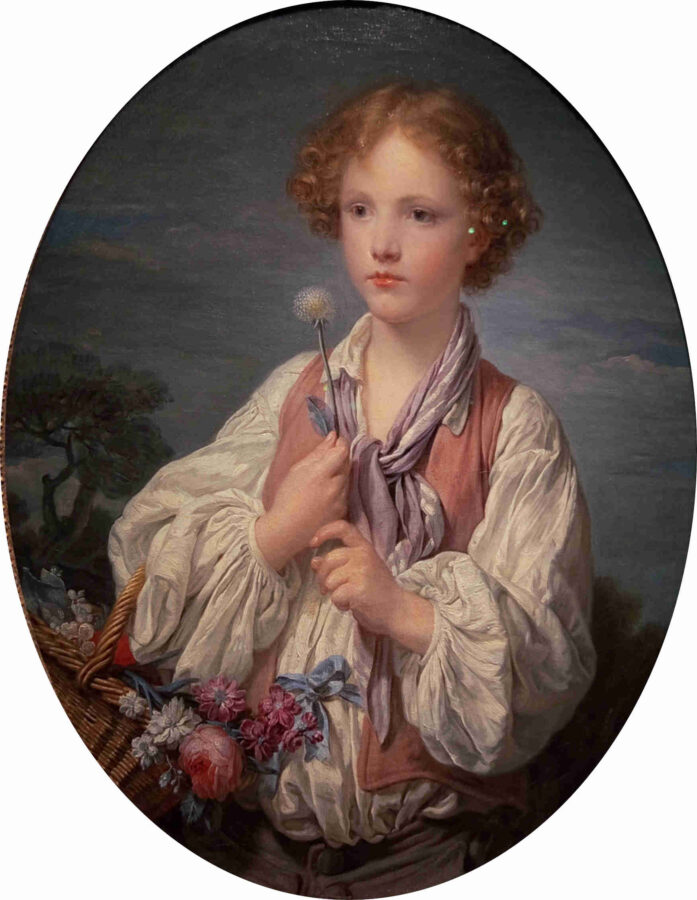

Le tableau de 1761, Jeune berger tenant un pissenlit, dit, Jeune berger tentant le sort pour savoir s’il est aimé de sa bergère, fait pendant à celui de la bergère et traite en miroir, exactement le même thème du sentiment amoureux chez de très jeunes sujets.

Au vu des œuvres présentées, les destins brisés évoqués dans le titre, ne concernent que des jeunes filles, enfants ou adolescentes agressées sexuellement. L’artiste s’oriente vers différents motifs plus ou moins explicites pour évoquer les violences qui leur sont faites.

Une série met en scène de délicates jeunes personnes pleurant la perte de l’innocence devant leur oiseau mort.

Une autre série campe des scènes tout à fait explicites d’assaut de jeunes femmes par un assaillant.

Les Œufs cassés de1756, constitue le parfait exemple d’une scène d’agression cachée.

Au premier regard, le visiteur aperçoit une jeune fille, regard baissé, effondrée devant son panier d’œufs cassés, tandis qu’une vieille femme prend à partie un jeune homme.

La clé de l’énigme est décelable à l’extrémité droite du tableau. Un arc et une flèche posés dans l’ombre sur un tonneau devant un très jeune enfant potelé qui tente de recoller un œuf, permettent d’identifier Cupidon, tandis que les œufs cassés figurent l’agression qui a eu lieu.

Dans L’oiseleur accordant sa guitare apparaît la figure de l’agresseur présent dans Les Œufs cassés.

Greuze multiplie les indices en campant un prédateur à la physionomie inquiétante dont le métier est de tendre des pièges à ses proies, des oiseaux, synonyme de femme.

L’exposition se termine sur le célèbre tableau de La cruche cassée, œuvre ambigüe par excellence.

Une gracieuse jeune fille, regard fixe et vide, teint pale et joues roses porte une cruche au fond brisé. Elle crispe sa main sur les plis de sa robe, retenant des fleurs, au niveau de l’entrejambe. Sa robe froissée et déchirée au décolleté laisse voir un de ses seins. Les fleurs qu’elle retient sur sont bas ventre dessinent des taches rouges.

Greuze a mis en place tous les indices permettant au spectateur de tirer ses conclusions et de comprendre qu’il s’agit d’une agression.

Conclusion

L’exposition Greuze parle d’une période charnière dans la société de la fin du XVIIIe siècle. Le peintre se fait l’écho des effets des atermoiements entre les idées des Lumières et l’emprise de la religion sur la société de l’époque. Ses portraits d’enfants se veulent des manifestes en faveur de nouveaux modes d’éducation chers à Rousseau. Ses scènes de genre sont autant d’allégories moralistes en faveur de la pratique religieuse et des vertus domestiques.

Une exposition intéressante !