ArtExpos

Pour l’amour de l’art !

Le Musée des Arts de Nantes

La culture est l’un des principaux axes de développement de la ville de Nantes. Son Musée d’Arts en constitue l’une de ses réalisations les plus abouties.

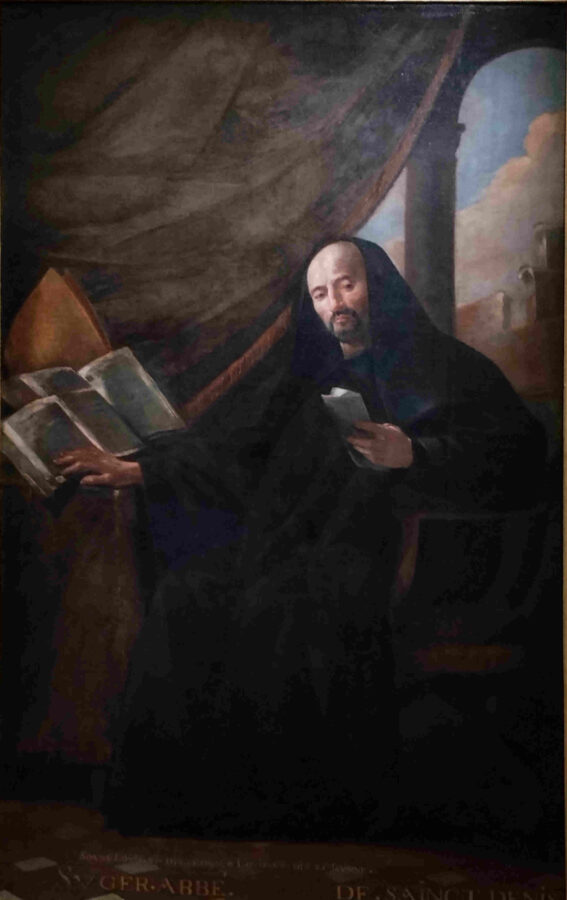

Instauré au tournant du XIXème siècle par Napoléon, Premier Consul, le musée fut doté de saisies de biens de l’église, de l’aristocratie et d’une cinquantaine de toiles italiennes et flamandes qui lui furent attribuées par le « Musée central des arts ». Dix ans plus tard, il bénéficia de l’achat par la ville de Nantes des 1200 œuvres majoritairement italiennes mais également flamandes et françaises de la collection des frères Cacault qui jouèrent un rôle majeur dans le projet. Depuis sa création en 1801, le Musée d’arts de Nantes est l’un des rares musées français à avoir enrichi ses collections en temps réel avec des œuvres d’artistes vivants. Chaque grande période artistique accueille des chefs-d’œuvre d’artistes majeurs de leur époque.

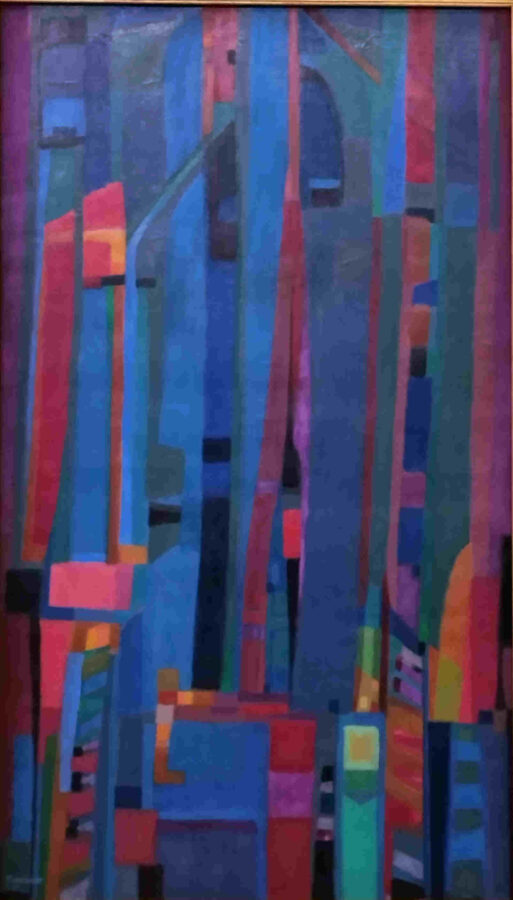

Fortes aujourd’hui d’un fonds de 14 000 pièces, dont plus de la moitié réalisées à partir du XXème siècle, les collections se sont enrichies au fil du temps de créations contemporaines grâce à une politique d’acquisition constamment tournée vers la nouveauté. Elles ont en outre bénéficié de legs et de donations répétés et conséquents.

En 2017, le « Musée des Beaux-arts » de Nantes est rebaptisé « Musée des Arts » pour accompagner sa réouverture après une remarquable opération de rénovation et d’extension qui permet aujourd’hui l’accrochage d’un millier d’œuvres.

Dans un parcours tant chronologique que thématique, le musée permet au visiteur de s’imprégner d’œuvres du XIVème siècle et d’évoluer graduellement au fil du temps jusqu’à la période présente. On notera que le musée se démarque en surprenant le visiteur par un accrochage confrontant ici ou là, des œuvres de périodes et de styles radicalement éloignés.

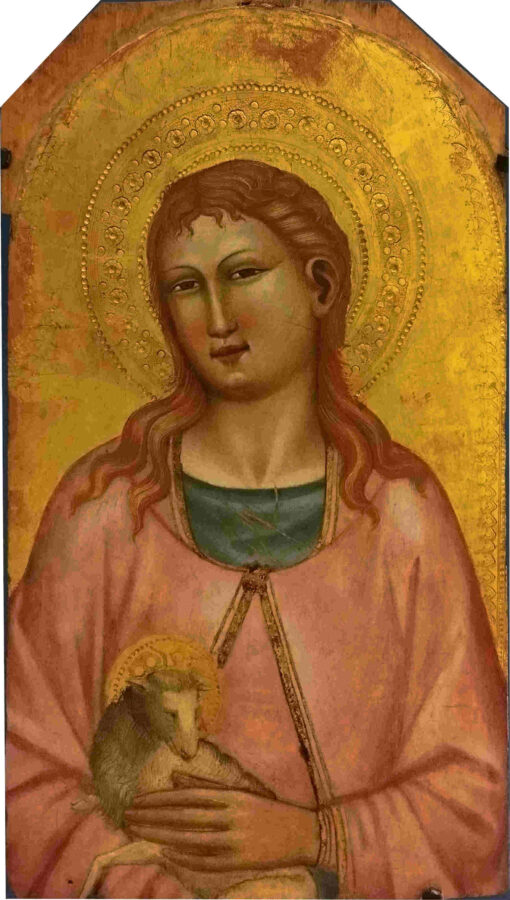

Salle 1

La salle 1 est consacrée aux Primitifs italiens et à la première Renaissance dont beaucoup des tableaux présentés comportent des caractéristiques de l’art byzantin. On y rencontre de merveilleux panneaux du XVème siècle de peintres de grand renom.

Par exemple, Bicci di Lorenzo et son Baptême du Christ présente un Christ encore très byzantin et une manifestation divine symbolisée par une main jaillissant du ciel étoilé du Paradis pour lancer la colombe du Saint Esprit.

La Cène de Mariotto di Nardo dans un format serré et vertical innovant désigne au premier plan un Judas à l’auréole de couleur noire se démarquant des auréoles de couleur dorée des autres apôtres.

Dans un magnifique Saint Sébastien et un saint franciscain Le Pérugin annonce l’émergence du maniérisme.

Un étonnant panneau Rex Meus, Deus Meus,met en scène dans sa partie inférieure l’adorateur d’un Christ ensanglanté qui le regarde depuis le haut de l’œuvre.

Bien d’autres panneaux remarquables sont proposées aux visiteurs parmi lesquels deux tondos du Pérugin représentant Le Prophète David et Isaïe.

Salle 2

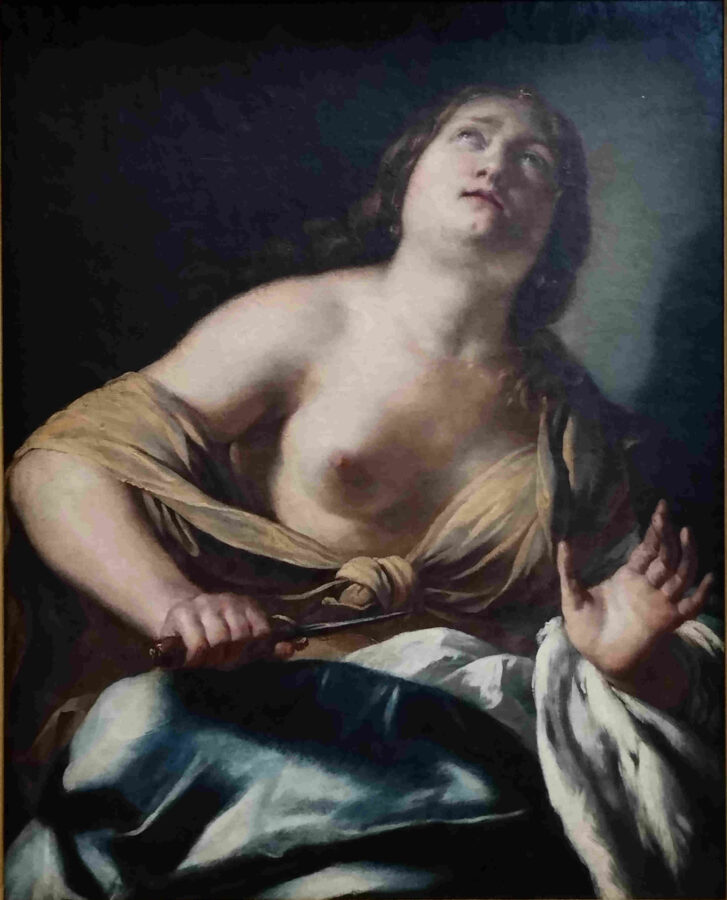

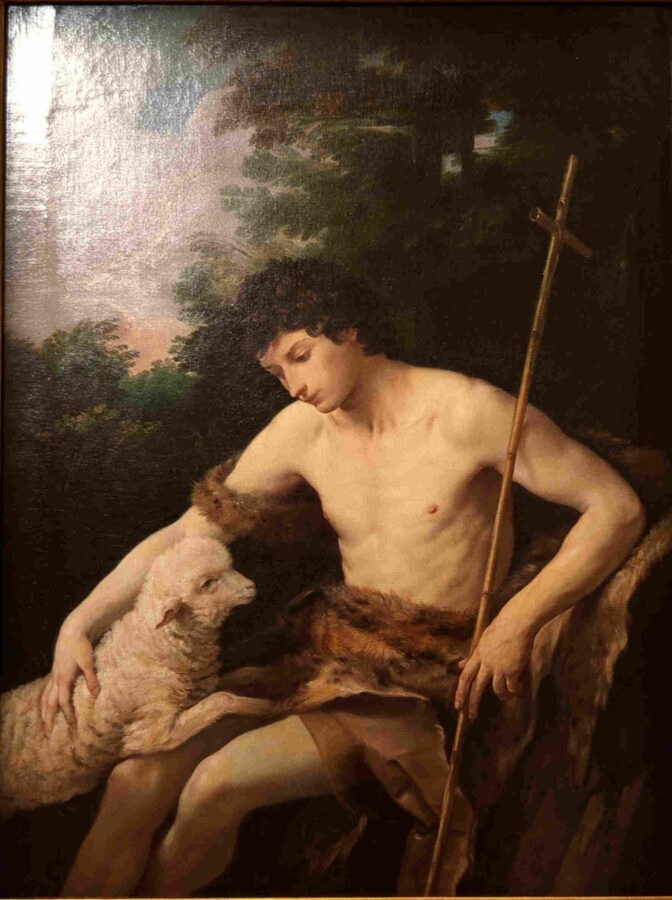

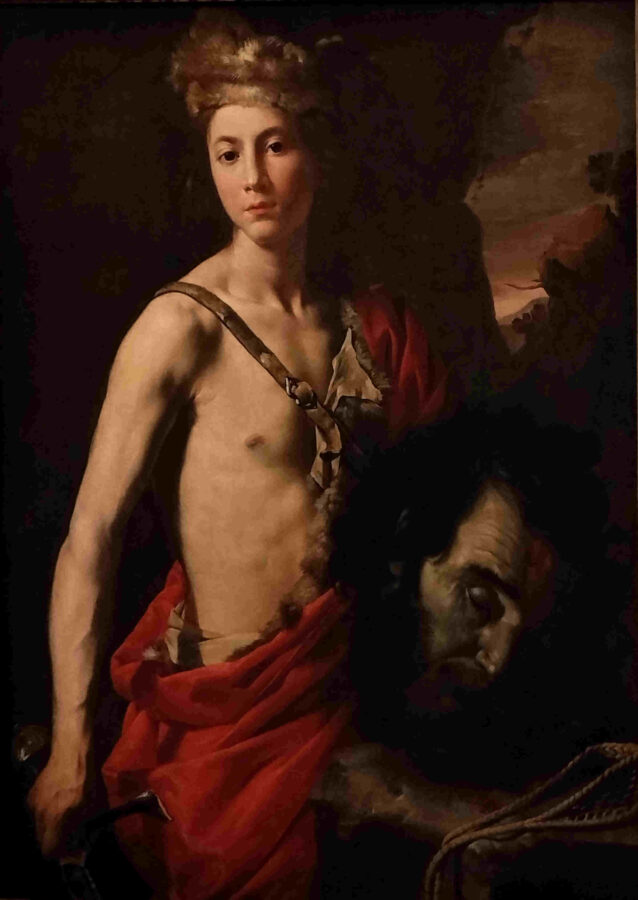

La salle 2 regroupe une quarantaine de peintures du XVIIème s. divisées en trois thèmes : l’expression de la passion, le portrait, le paysage.

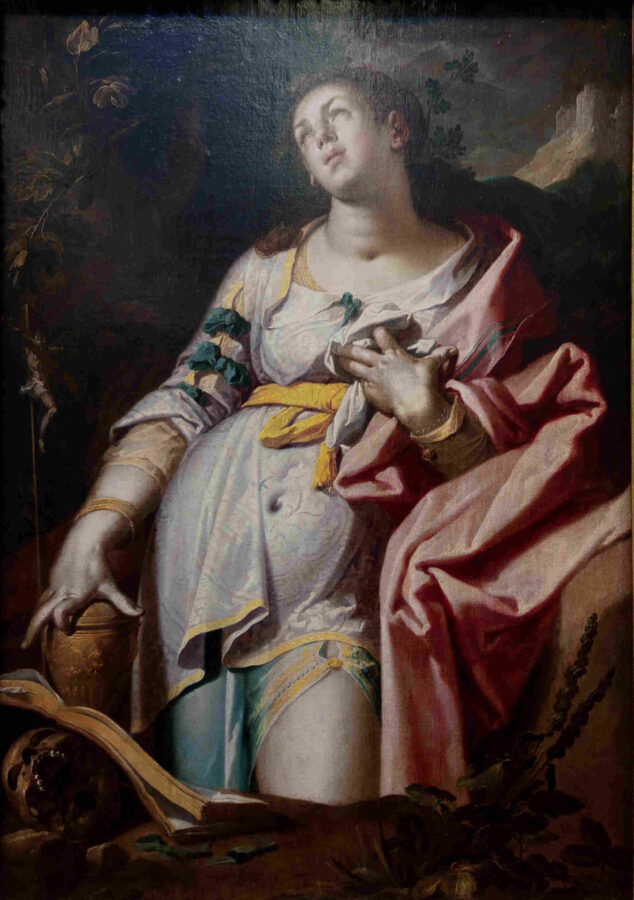

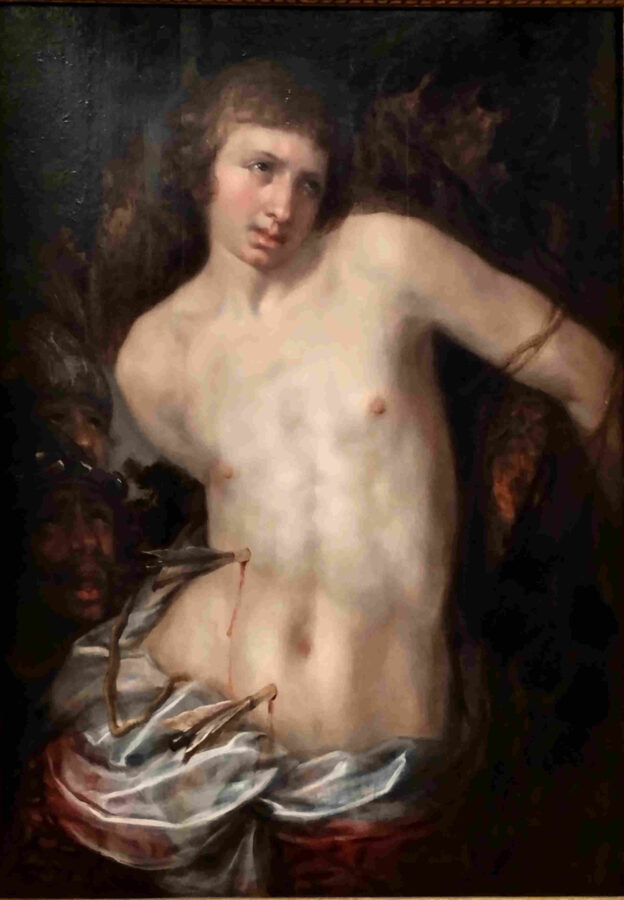

Neuf œuvres illustrent le thème de la passion.

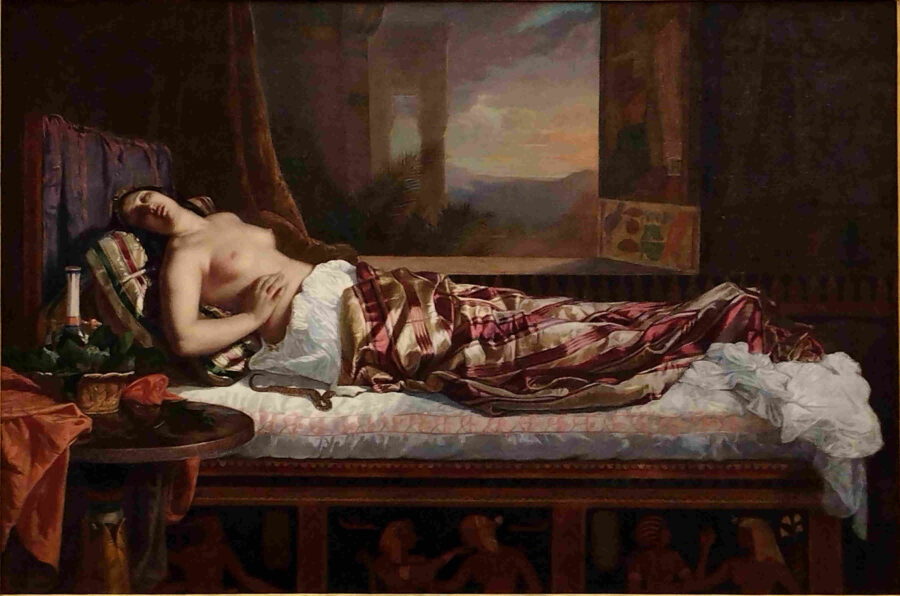

Trois peintures traitent de sujets mythologiques et font la part belle aux femmes, héroïnes, Cléopâtre et Lucrèce, ou déesse, Diane .

Six pièces à sujet religieux mettent en scène des épisodes bibliques et des saints.

Qu’elles soient mythologiques ou religieuses, ces œuvres offrent pour la plupart une vision à la fois sensuelle et vertueuse des sujets et constituent un pont entre le maniérisme de la fin de la Renaissance et mouvement de la contre-réforme.

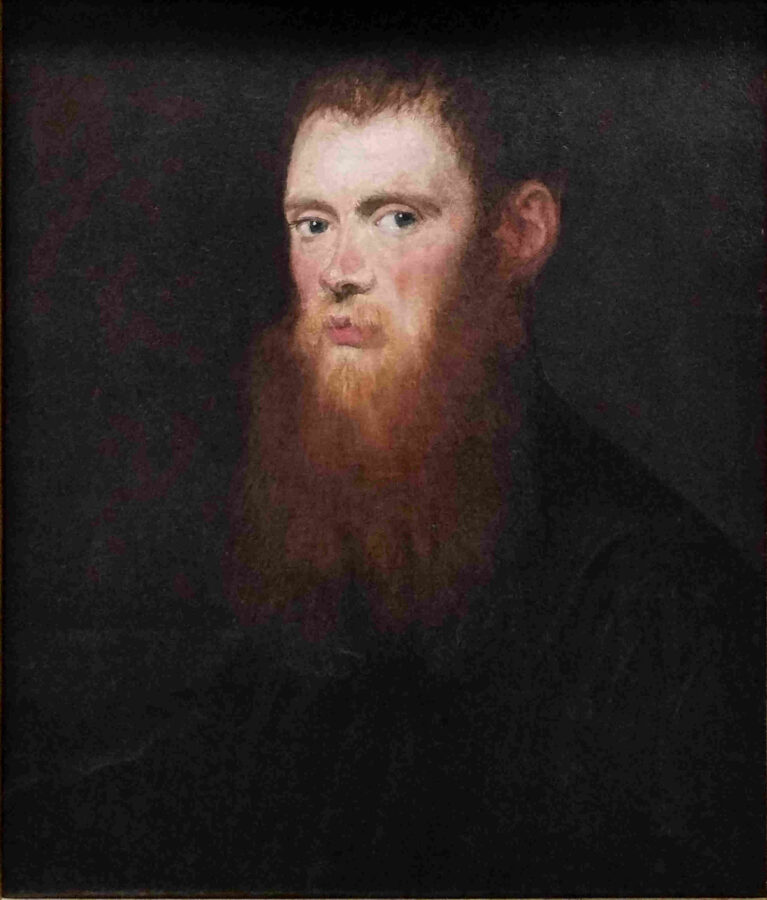

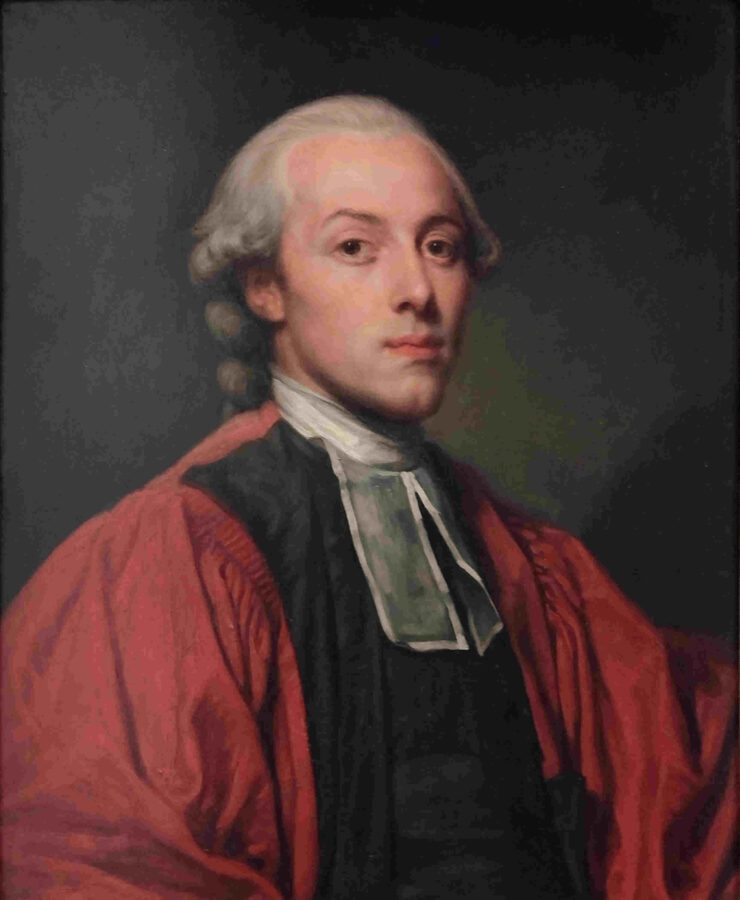

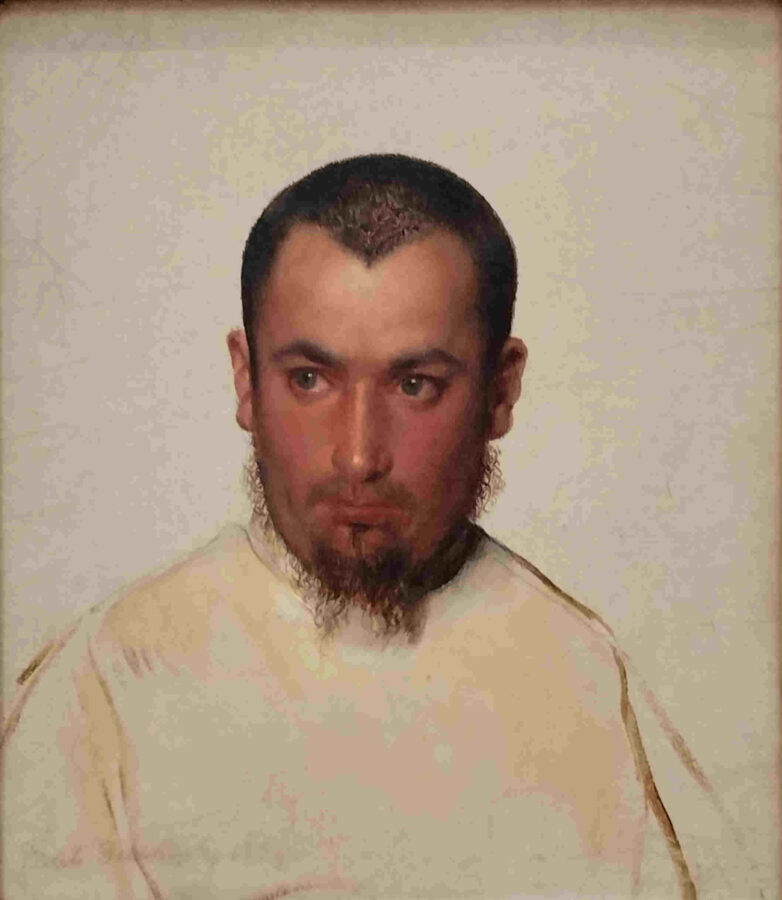

Le portrait aux XVIème et XVIIème siècles a pour vocation de mettre en valeur le statut et la fortune d’une famille, d’une lignée, en suscitant l’admiration.

Quatorze portraits datés de cette période illustrent ce genre.

Les sujets sont présentés en costume d’apparat, ils font face au visiteur dans une posture figée.. Seul le regard semble témoigner une expression, tantôt figé et lointain, tantôt lassé, ou encore intense.

Une attention particulière est accordée au rendu des vêtements, broderies, textures, bijoux, coiffures, qui jouent un rôle aussi important que la physionomie du sujet car ils constituent autant de preuve de la grandeur du sujet que de la qualité et du savoir-faire de l’artiste.

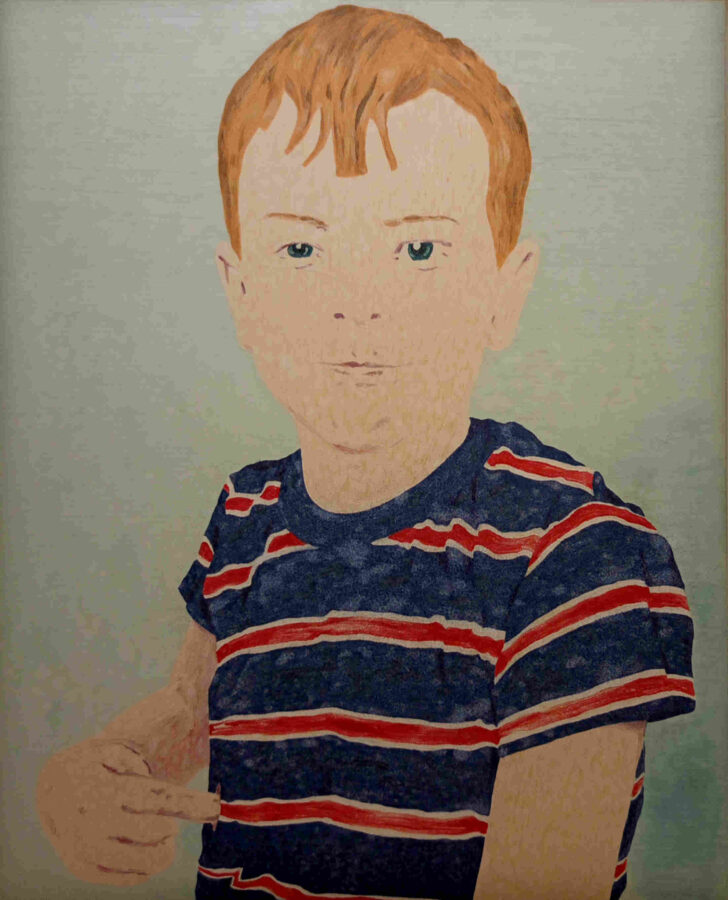

Contrepoint à ces portraits et notamment aux portraits d’enfants, le tableau de John Rielly, Curious, de 1997, dépeint un jeune garçon en teeshirt, le regard quasi provocateur, se désigne d’un doigt.

A cette même période, le paysage peint constitue une fenêtre ouverte sur le monde..

A une époque où les voyages étaient encore l’exception, le tableau de paysage offre une vision d’un monde encore peu connue mais réputée créé selon le bon vouloir divin.

Dès lors les phénomènes inhabituels, extrêmes comme les tempêtes ou au contraire paisibles sont autant de conceptions idéalisées visant à fasciner.

Les peintres du nord, qui n’étaient pas soumis aux mêmes contraintes que leurs homologues catholiques, excellent dans la réalisation de tableaux de paysages où les scènes de genre abondent.

Salle 3

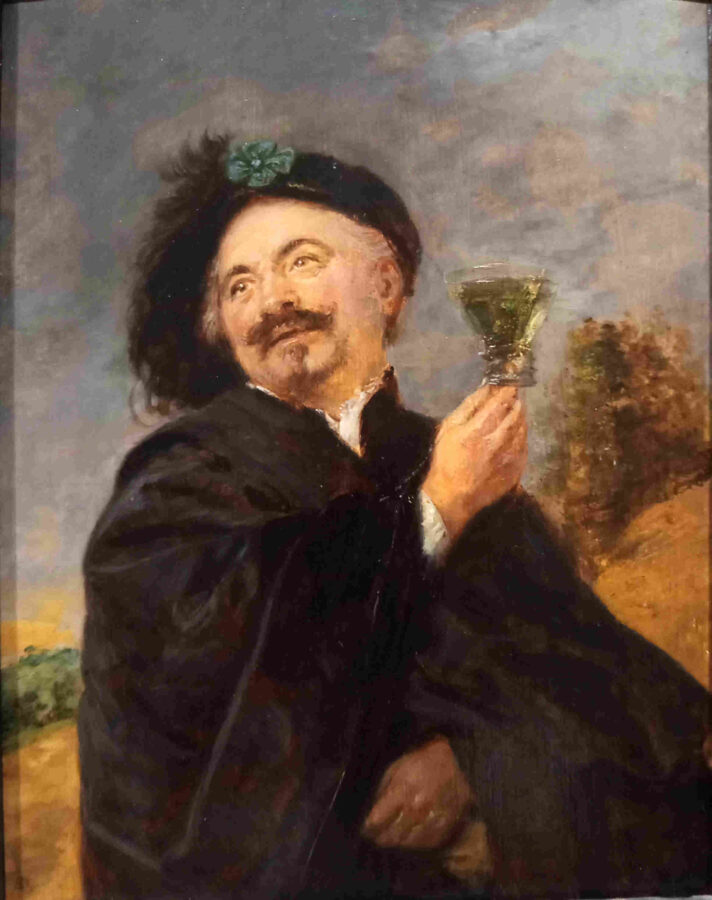

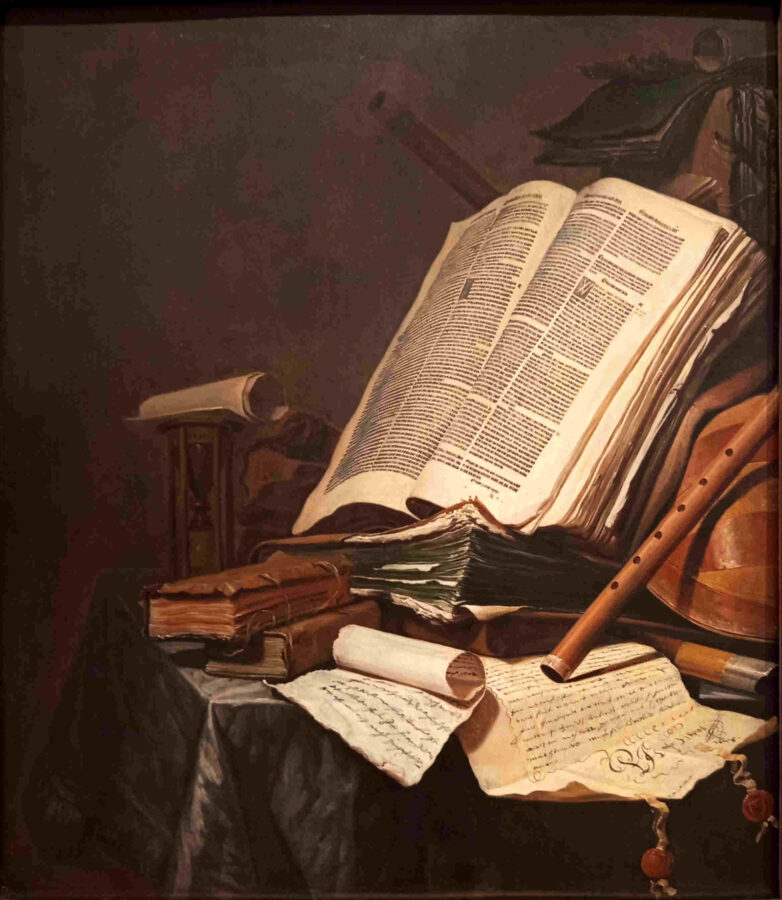

La salle 3 met en exergue l’héritage des frères Cacault en matière de scènes de genre consacrées à la nourriture. Quatorze œuvres, réalisées pour la plupart par des artistes issus des écoles flamande et hollandaise, présentent la nourriture et la boisson dans tous leurs états.

De l’étal du marché aux repas de fêtes, paysannes, familiales ou raffinées, la représentation de la nourriture constitue autant d’occasion de démontrer les qualités du peintre, son habileté, sa religiosité, son humour.

C’est l’occasion par excellence de représenter de façon imbriquée, les innombrables cadeaux de la nature comme des bienfaits divins, mais également les vices et les vertus de l’humanité : la maraichère dure au travail, les péchés des sens et d’une vie dissolue au détriment de la vertu.

Ces tableaux sont en grande partie des « memento mori », des alertes à la vanité des pécheurs amateurs de plaisirs terrestres : le fruit appétissant aujourd’hui pourrira demain, la fleur se flétrira, les plaisirs d’aujourd’hui les mèneront en enfer comme le montre le singe, figure du diable, dégustant des fruits au premier plan.

Salle 4

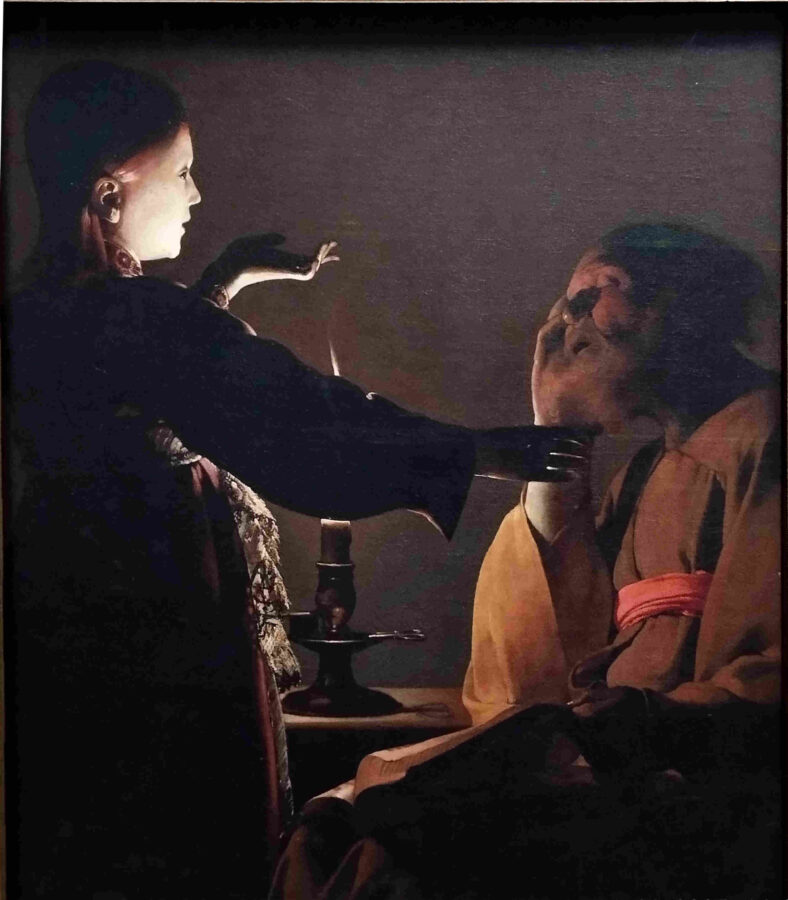

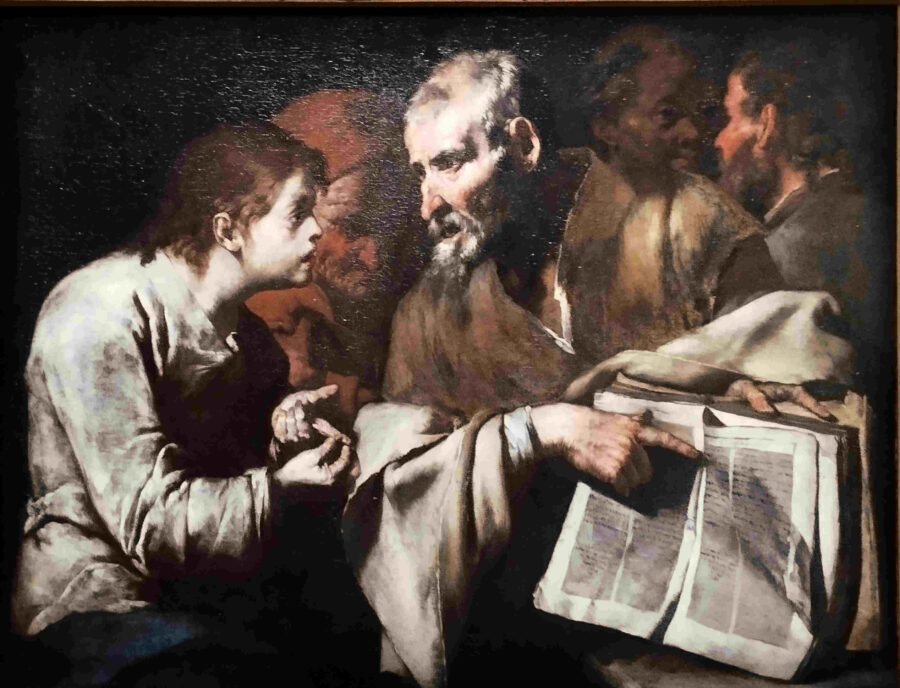

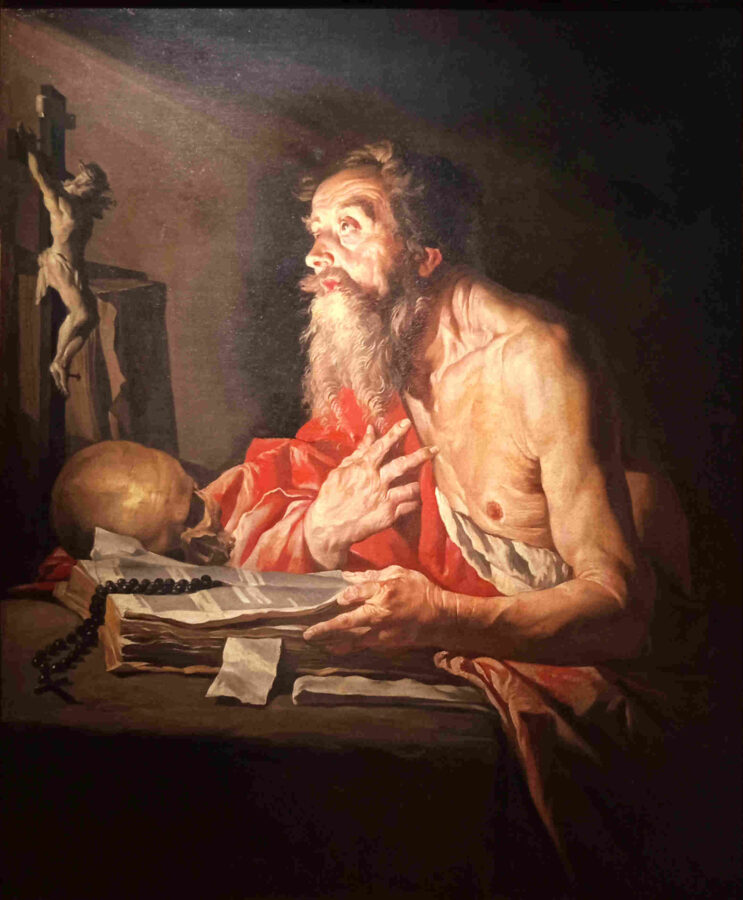

La salle 4 est dédiée à Georges de La Tour et aux peintres du clair-obscur au travers onze tableaux du milieu du XVIIème s. s’inscrivant dans la manière due caravagisme.

Trois merveilleuses toiles de Georges de La Tour de grandes dimensions, Le Vielleur, L’Apparition de l’ange à saint Joseph et Le reniement de saint Pierre reprennent les inventions de Caravage. Un clair-obcur marqué instille une dimension religieuse. Des fonds bruns unis sans détail concentrent le regard sur les personnages, focus renforcé par un cadrage des personnages à mi corps. Et comme chez Caravage, les modèles sont issus du monde laborieux.

La diseuse de bonne aventure de Jan Cossiers s’inscrit dans la tradition de la représentation du jeune noble crédule floué. Cette toile reprend la même imagerie que les tableaux éponymes produits par le Caravage dans la dernière décennie du XVIéme s.

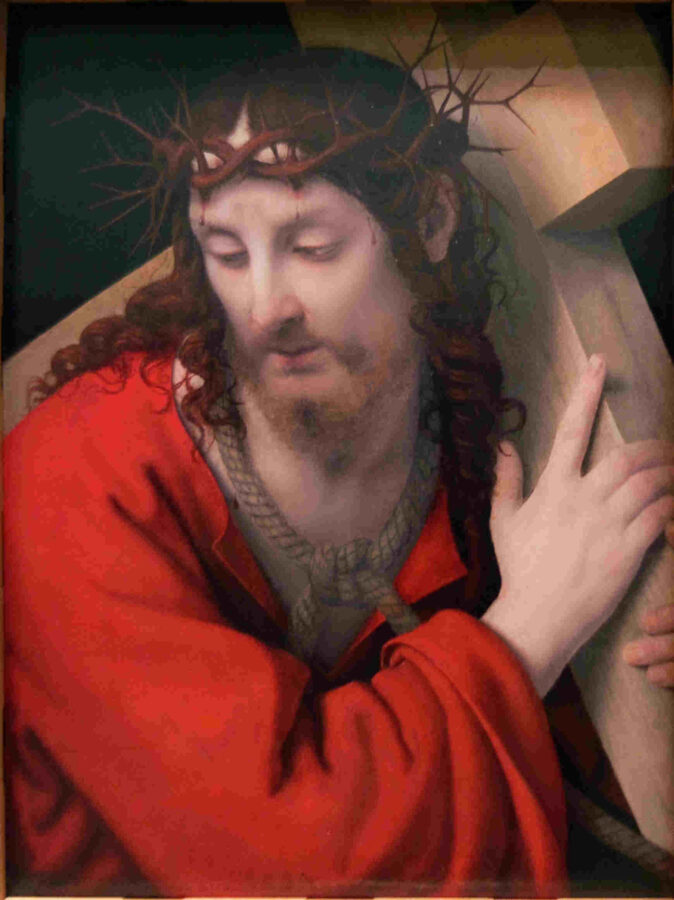

Salles 5 et 6

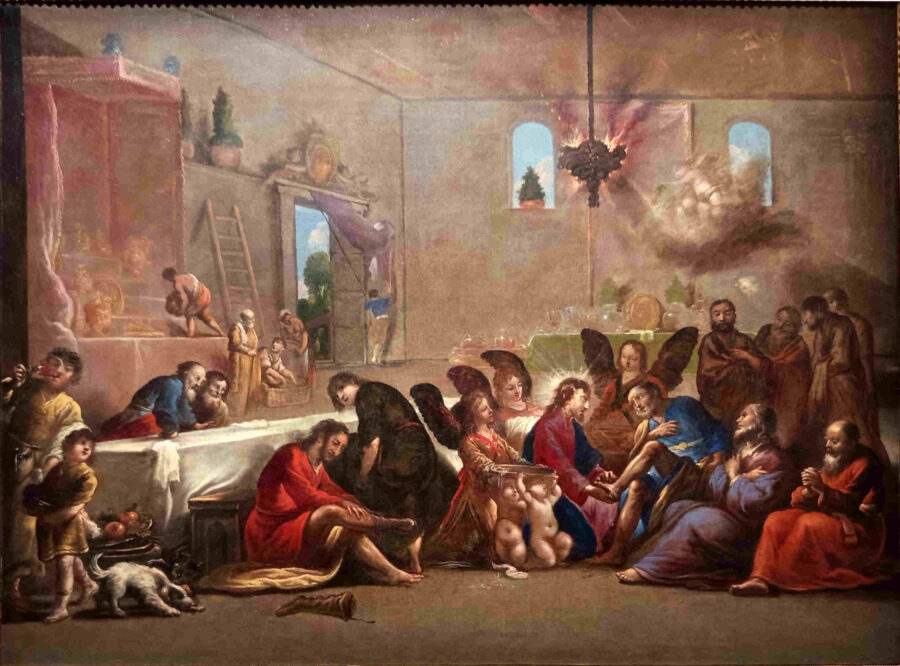

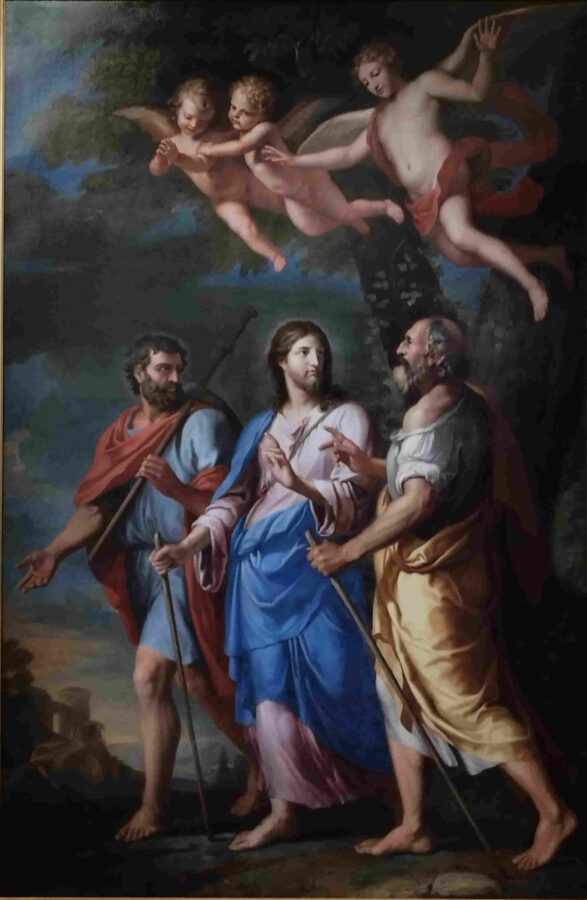

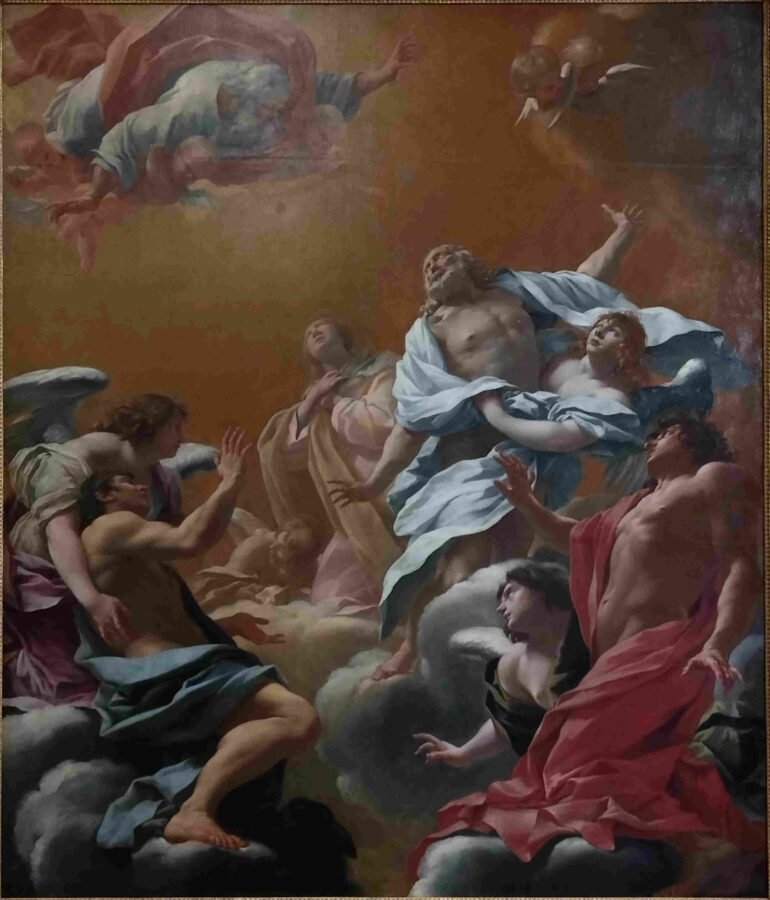

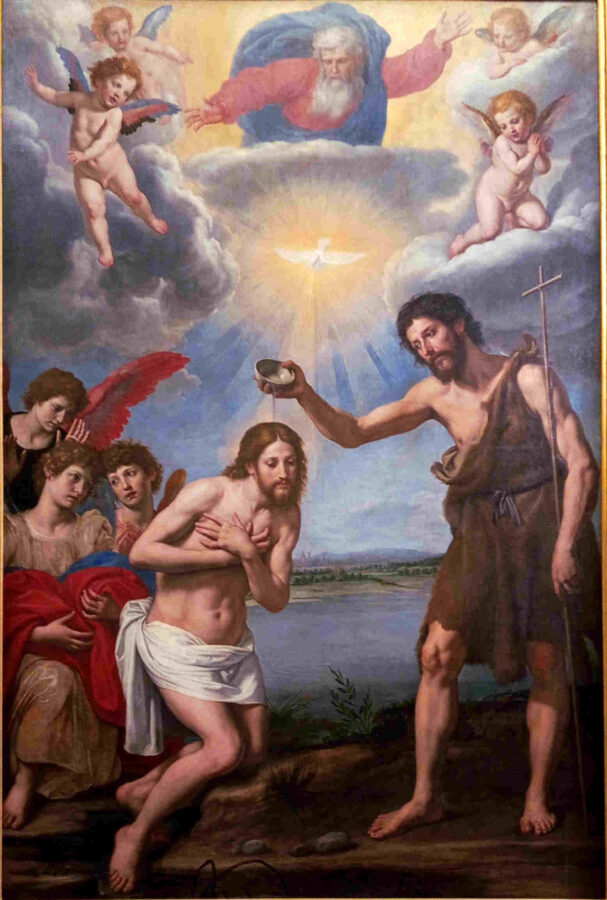

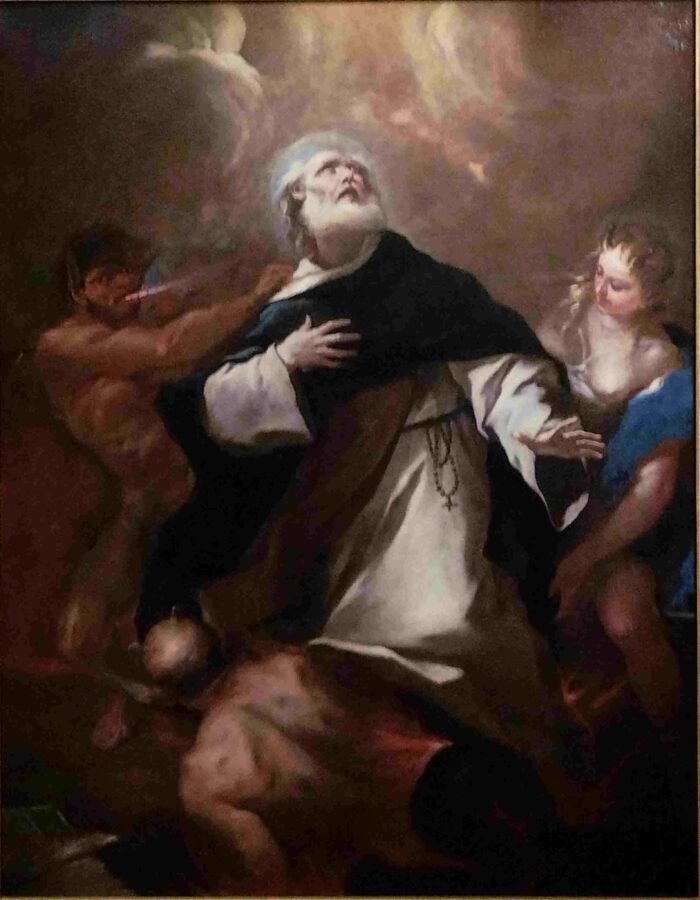

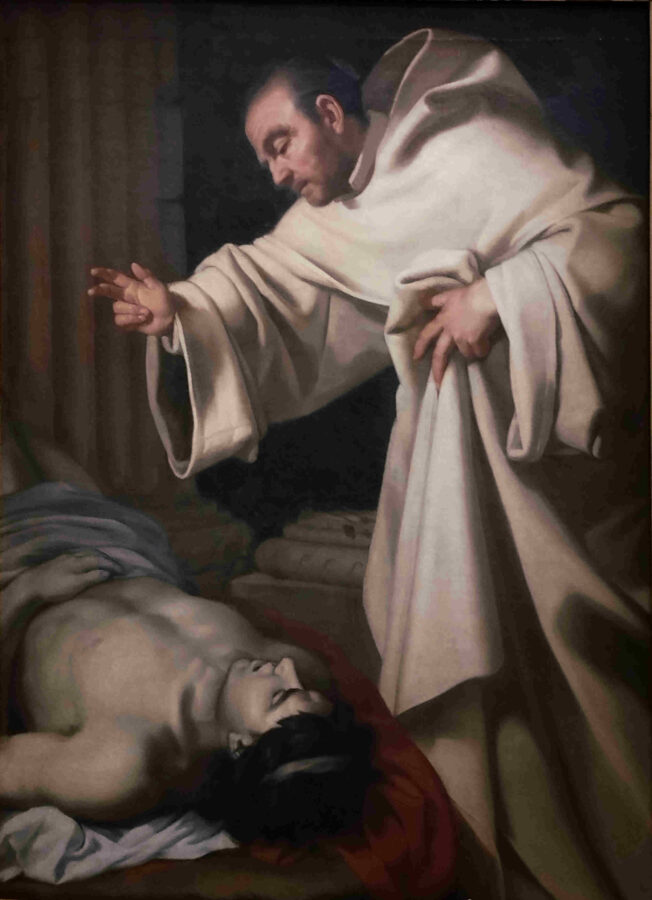

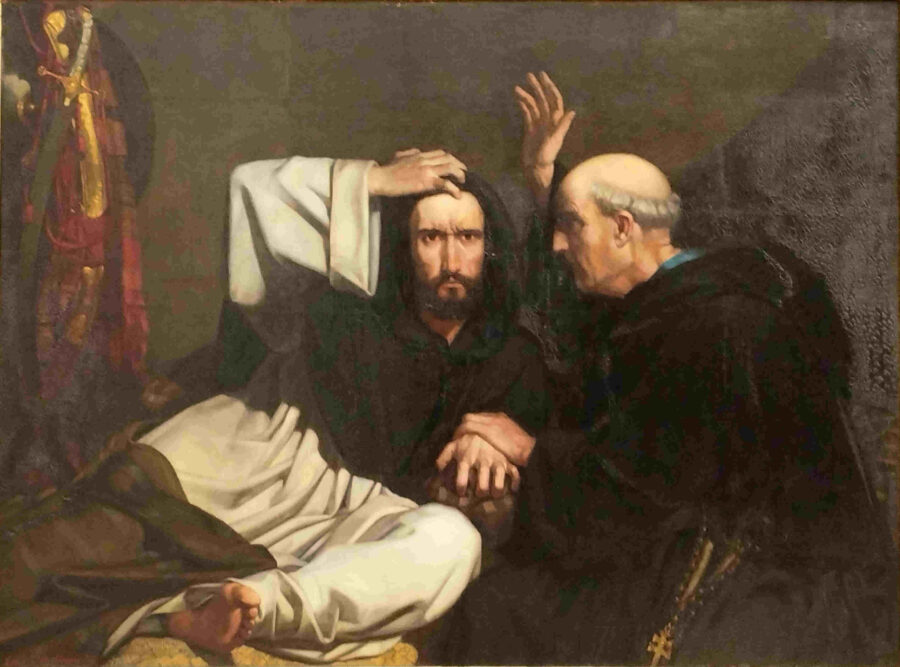

Les salles 5 et 6 rendent successivement compte de la peinture religieuse au temps des réformes en Italie, aux Pays-Bas, puis en France. Le schisme des protestants et des catholiques de la fin du XVIème s. provoque une révolution artistique en Europe. Tandis que les protestants interdisent la peinture dans les lieux religieux, les catholiques tant flamands, italiens ou français adoptent un style et une iconographie plus classique et sobre, illustrant lisiblement les textes sacrés.

Salle 7

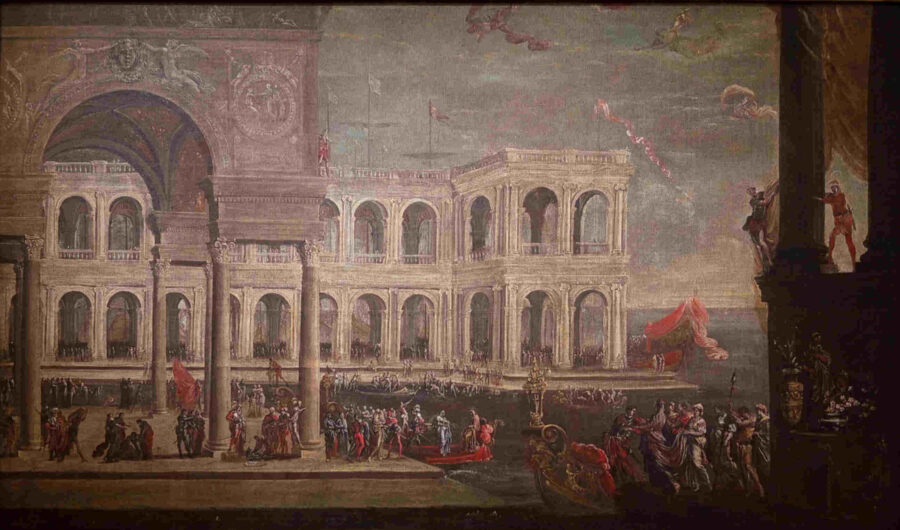

La salle 7 introduit le visiteur dans le Siècle des Lumières et la légèreté frivole monde du spectacle. Nicolas Lancret, Charles Coypel et Jean-Baptiste Greuze, trois artistes importants de cette époque rendent compte de la vie artistique et de l’atmosphère raffinée et très ornementée du XVIIIème s. avec ses bals et ses créations théâtrales.

Salle 8

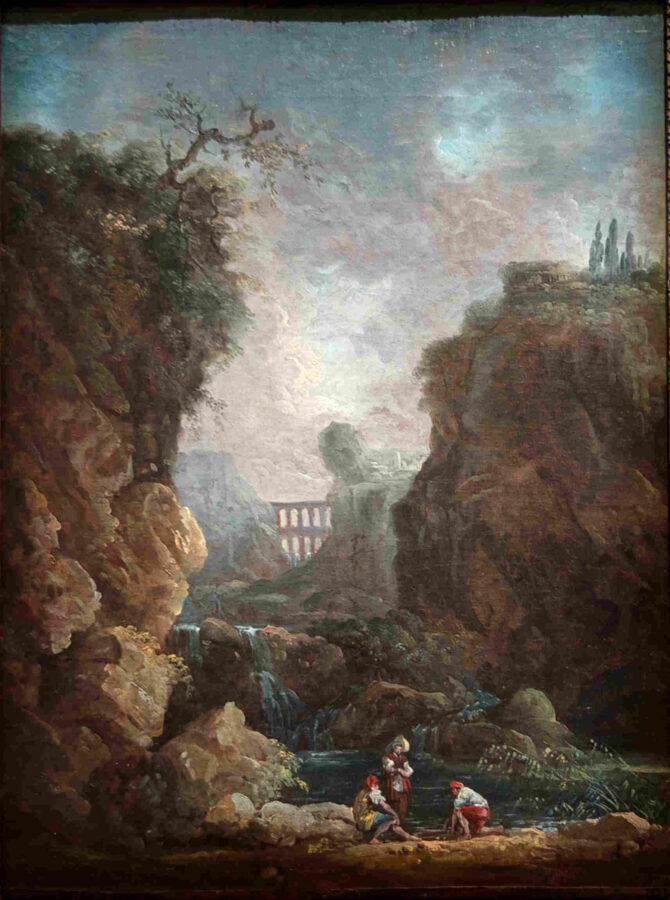

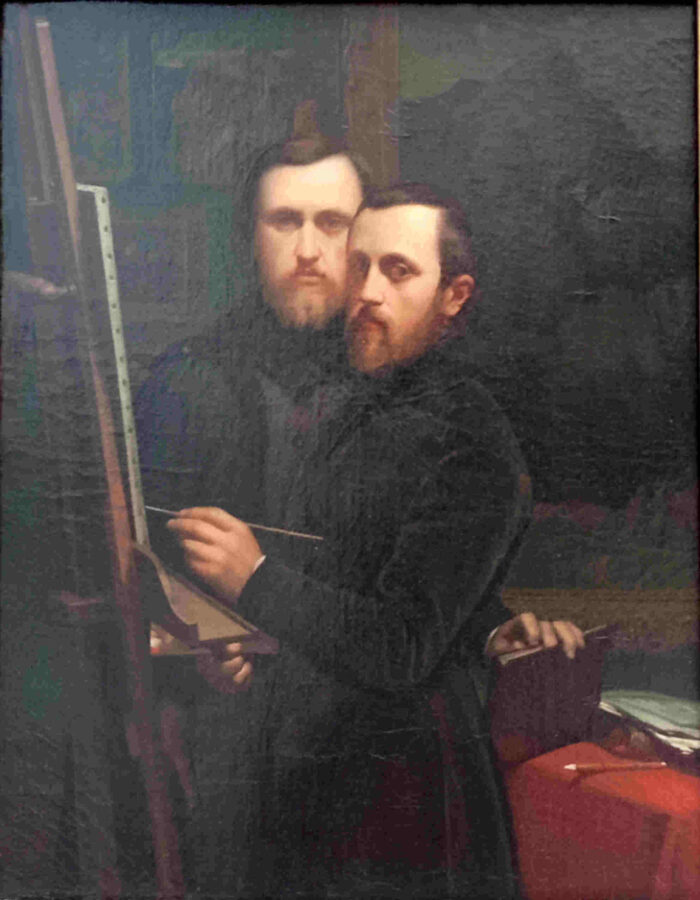

La salle 8 intitulée « Le musée idéal des Frères Cacault », se répartit sur trois sections.

La première rend compte de la création par les Frères Cacault d’un « musée-école » dans la ville de Clisson, au sud de Nantes, visant à diffuser la culture artistique tant auprès des artistes que du grand public dans la grande tradition des Lumières.

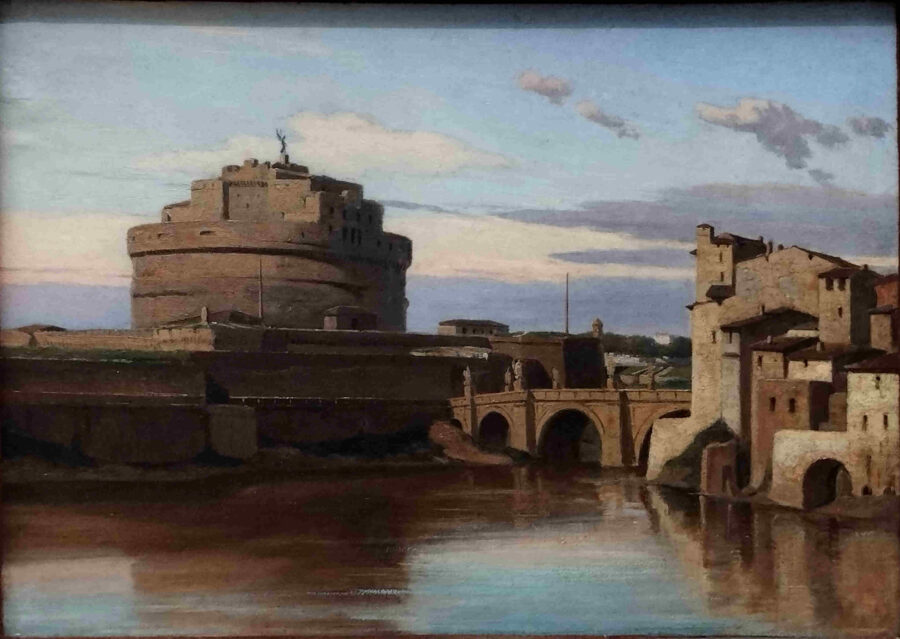

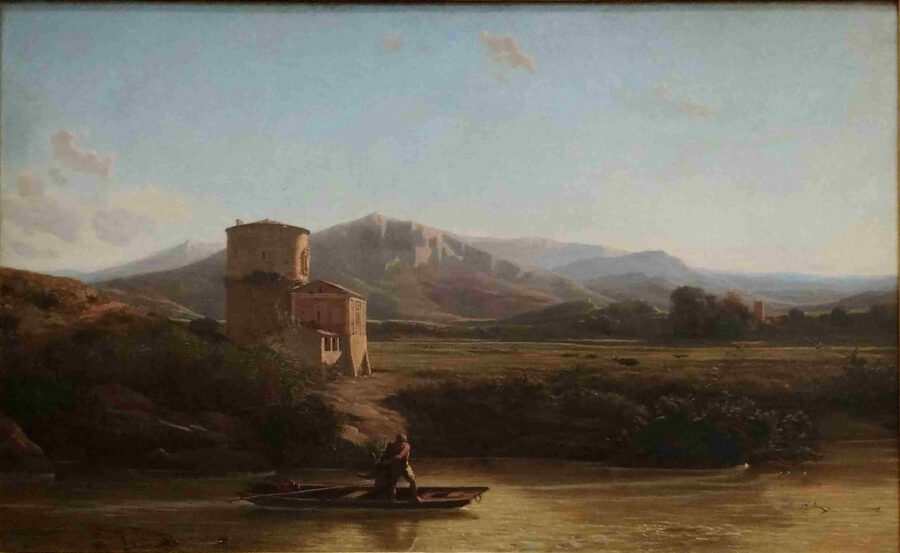

La deuxième section traite du « Grand Tour », voyage en Italie qu’effectuait la jeunesse privilégiée européenne pour parfaire sa connaissance de l’Antiquité et de l’art de la Renaissance.

Les artistes répondent à cet engouement en peignant des tableaux de paysages et de ruines pittoresques que ces touristes pourront acheter et ramener comme souvenir.

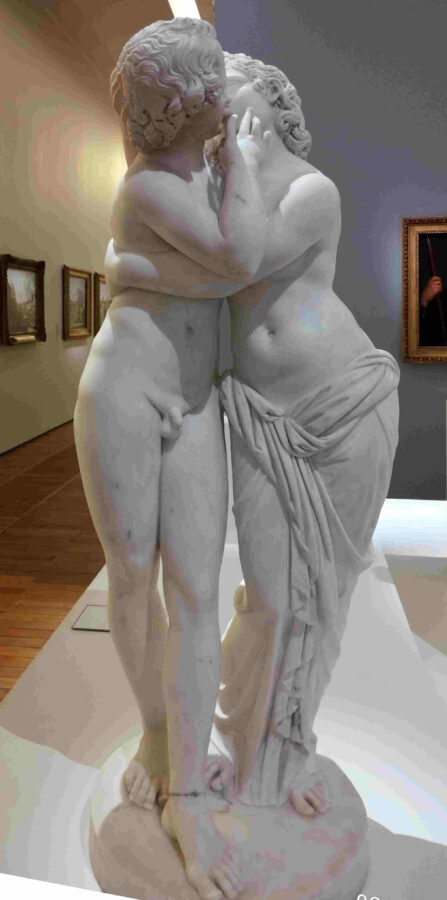

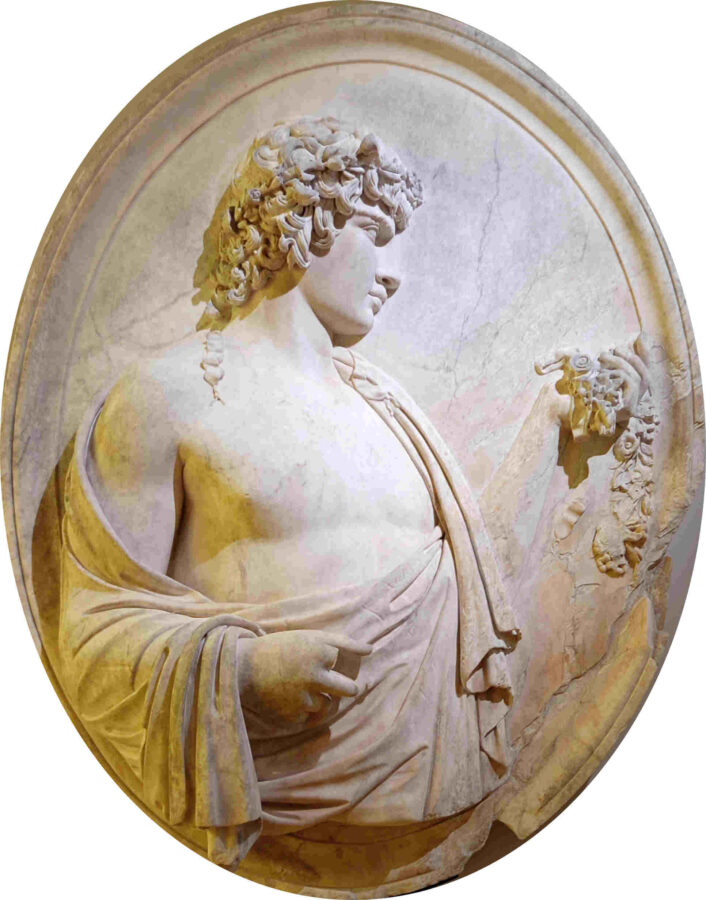

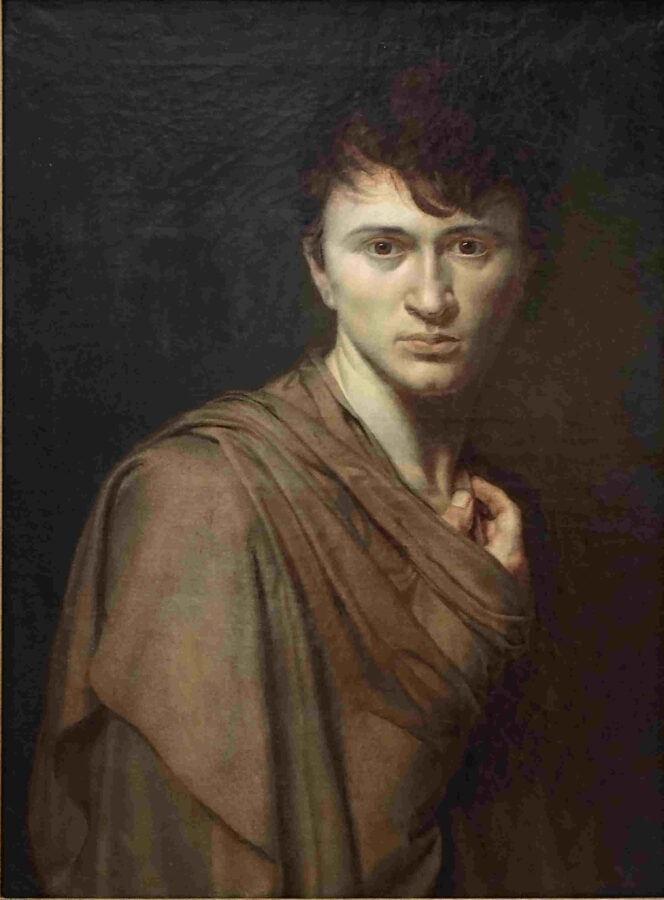

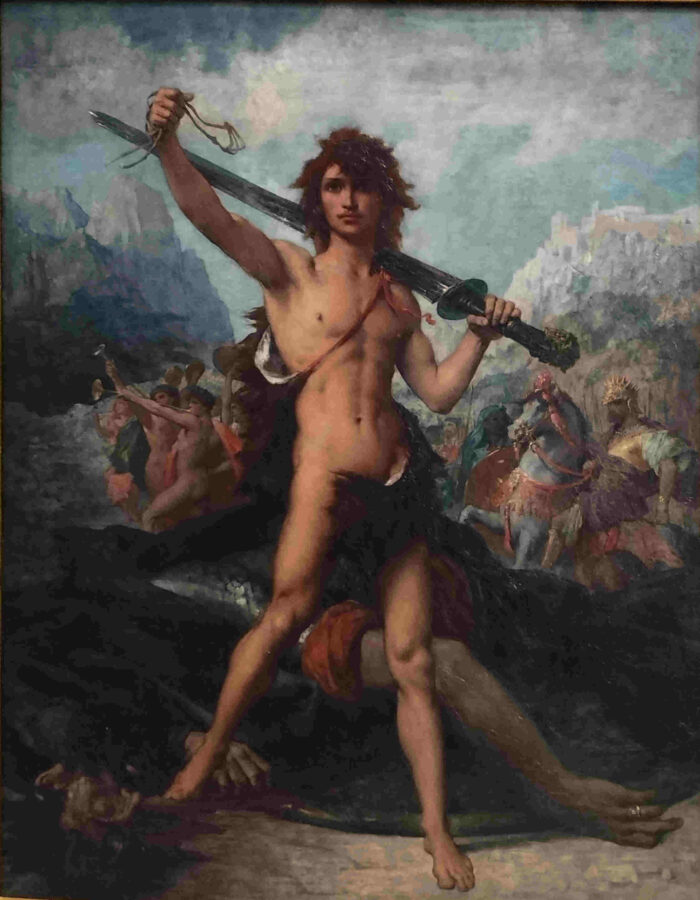

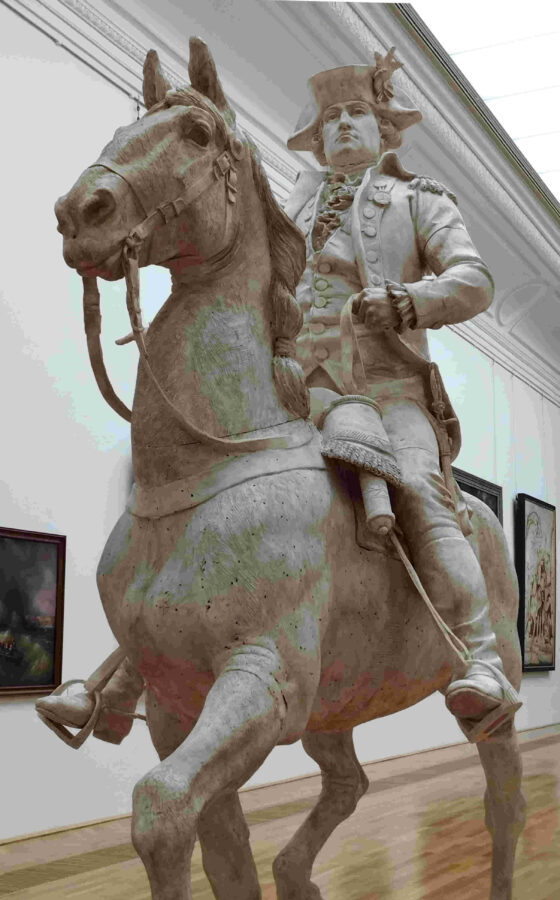

La dernière section de cette salle est consacrée à la figure du héro romantique. L’Antiquité devient le modèle du mouvement néo-classique qui recherche la représentation d’une rigueur morale associée au beau-idéal.

Jacques-Louis David en est le représentant par excellence mais l’accompagnent Jacques Sablet, Théodore Géricault, Nicolas-Guy Brenet, et bien entendu le Baron Antoine-Jean Gros.

Salle 9

La salle 9 met en exergue le développement du goût pour la peinture de genre au XVIIIème s. Jusque là considérée comme inférieure dans la hiérarchie des genres de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, le portrait de bourgeois, le paysage et, dans une moindre mesure, la nature morte, trouvent leur place dans le marché de l’art auprès d’amateurs plus modestes.

Les peintres François de Troy , Nicolas de Largillière, Jean-Baptiste Greuze sont des portraitistes reconnus.

Jean-Baptiste Oudry , Jean-Charles de Boissieu et Lazare Bruandet se consacrent au paysage..

Salles 10 et 11

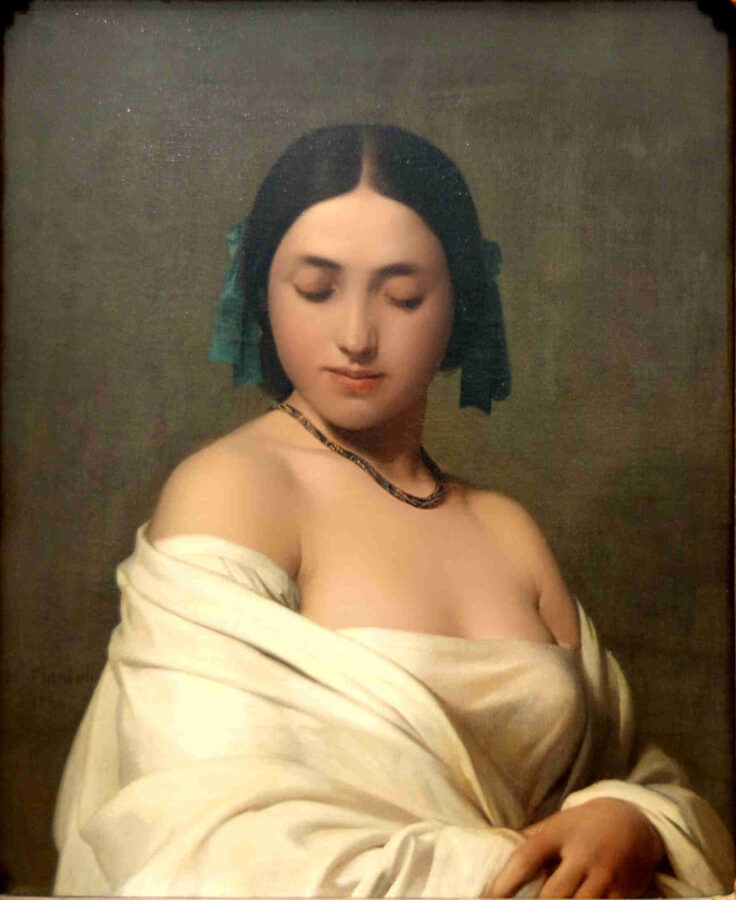

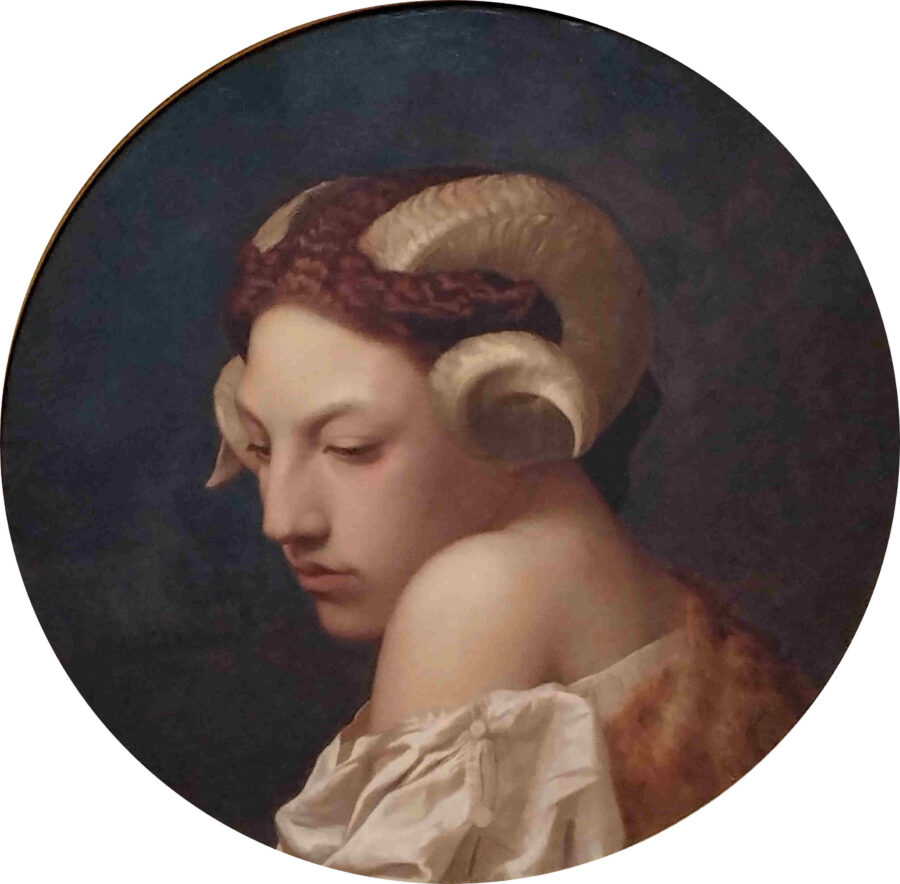

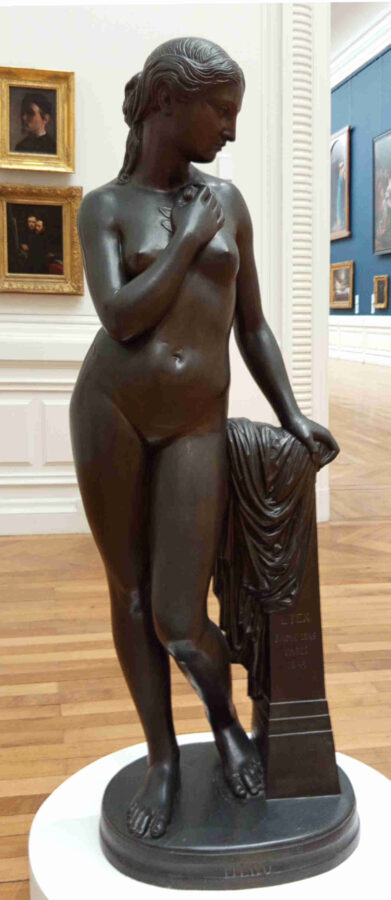

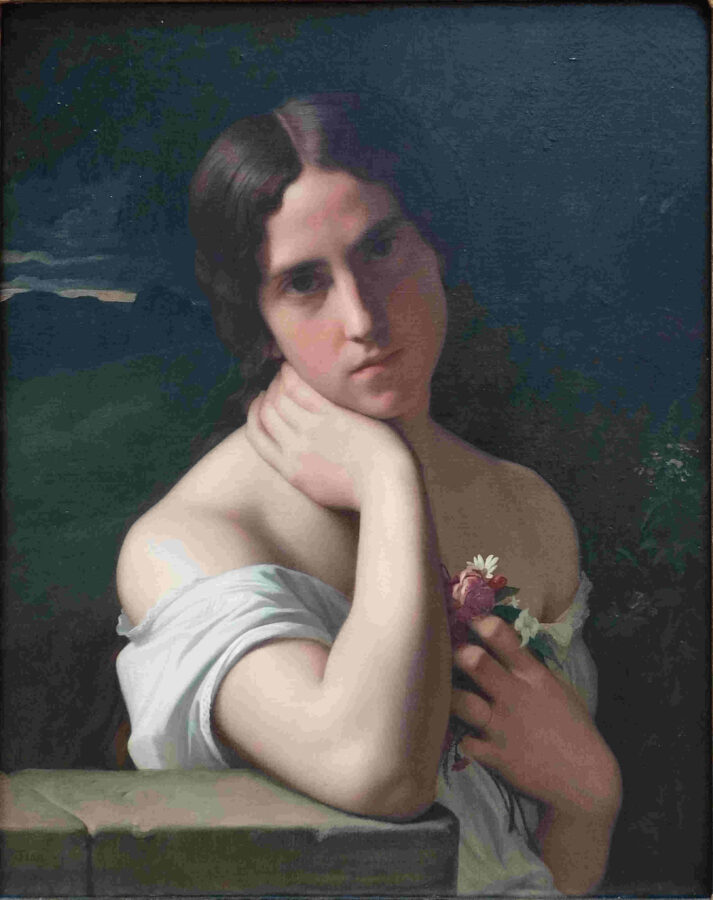

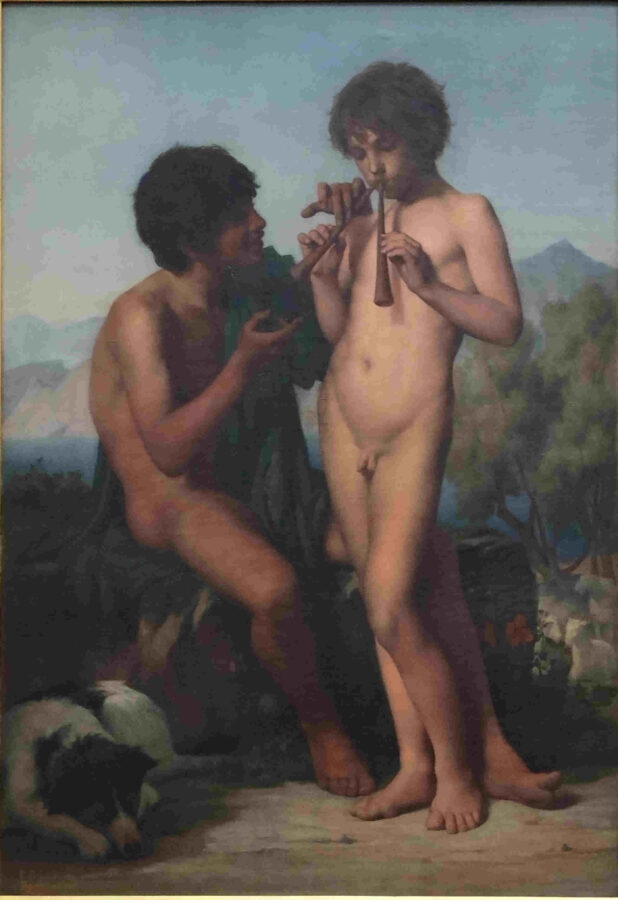

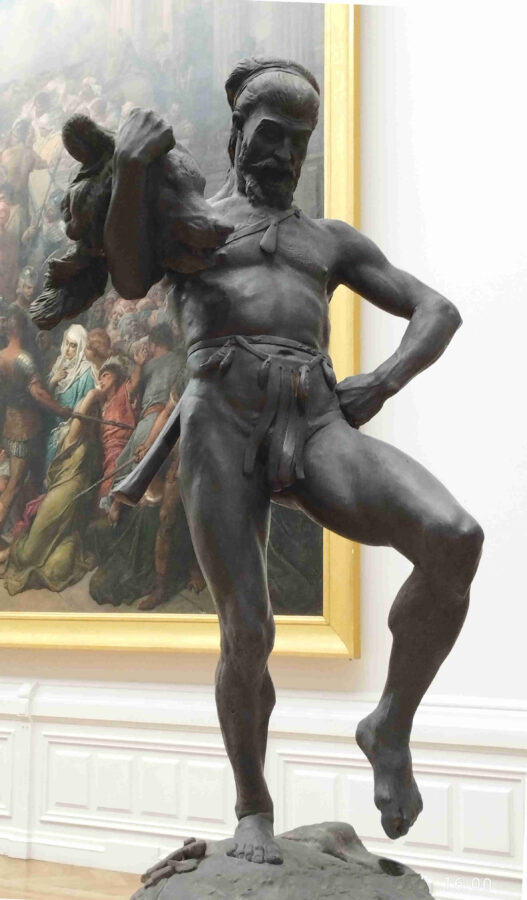

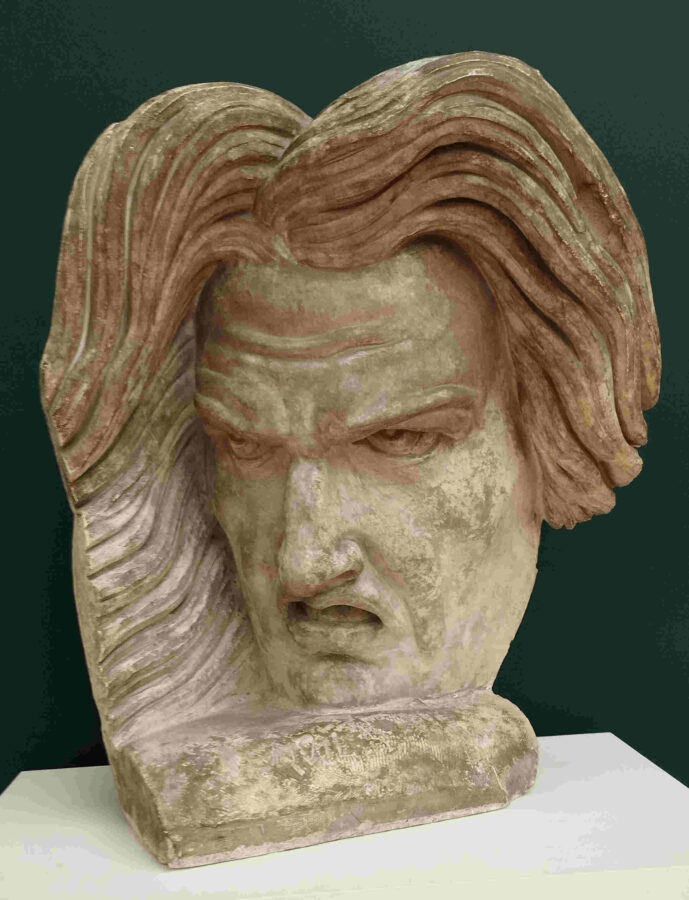

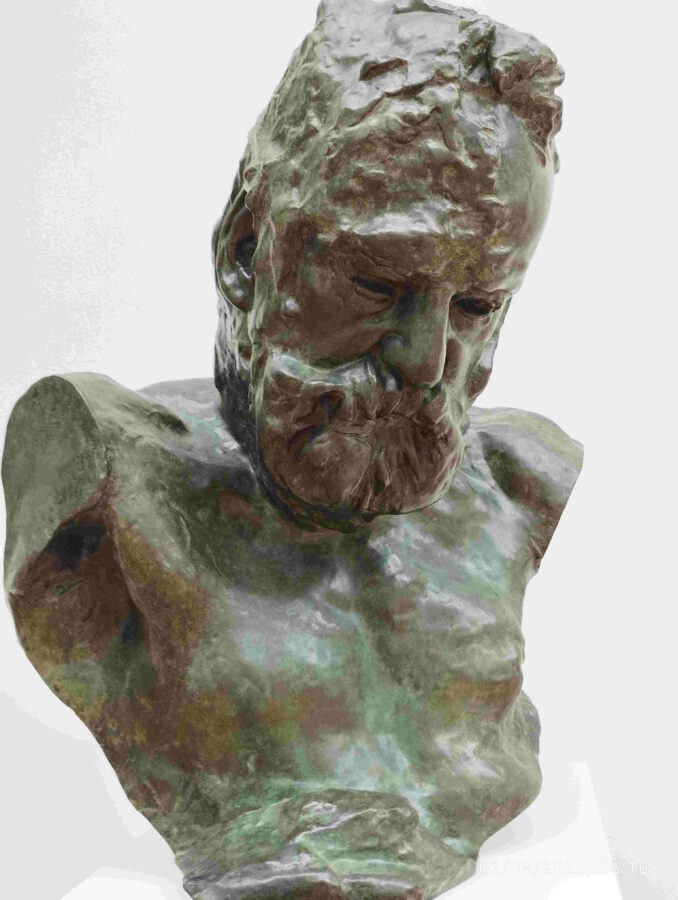

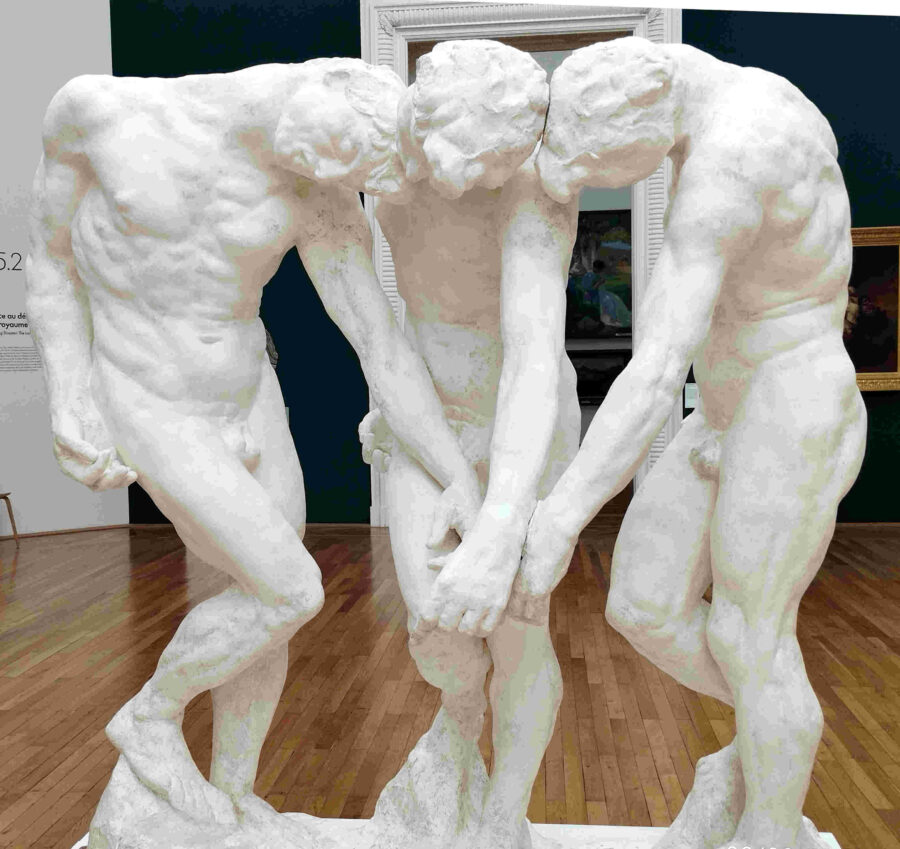

Les salles 10 et 11 abordent le XIXème siècle et présentent les œuvres des principaux artistes de l’époque, Hippolyte Flandrin, Jean-Léon Gérôme , Paul Delaroche, Antoine Etex, dont les œuvres étaient contemporaines de leur achat par le musée.

Au XIXème s. l’Italie est à la mode chez les artistes qui y trouvent des sources d’inspiration comme Prosper Barbot ou Félix Thomas. Jean-Dominique Ingres, prix de Rome, y réalisa Le Portrait de Madame Senonnes que le musée acquit en 1853.

Salle 12

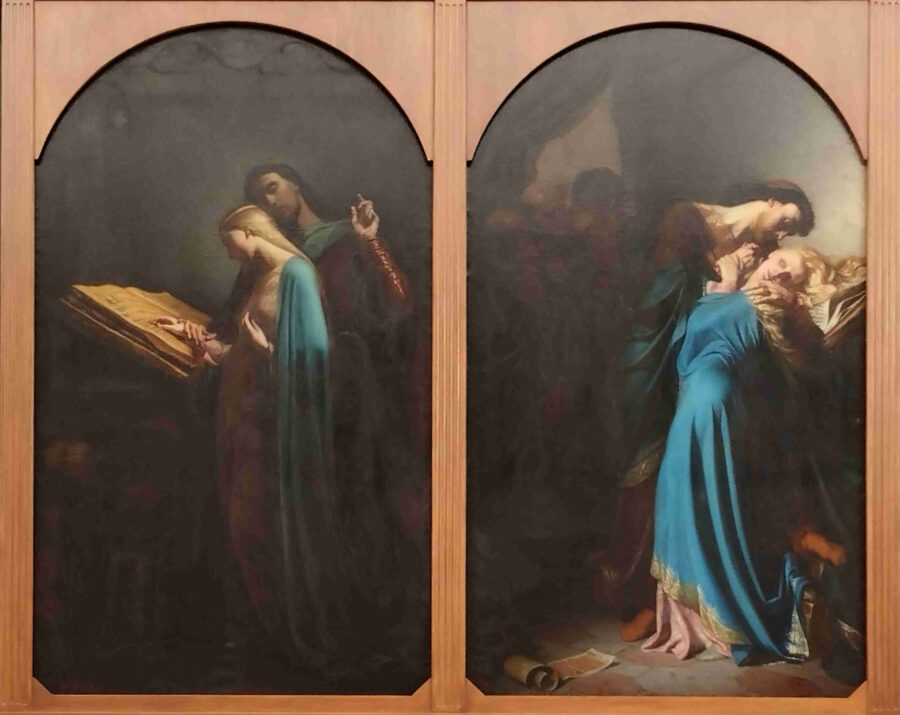

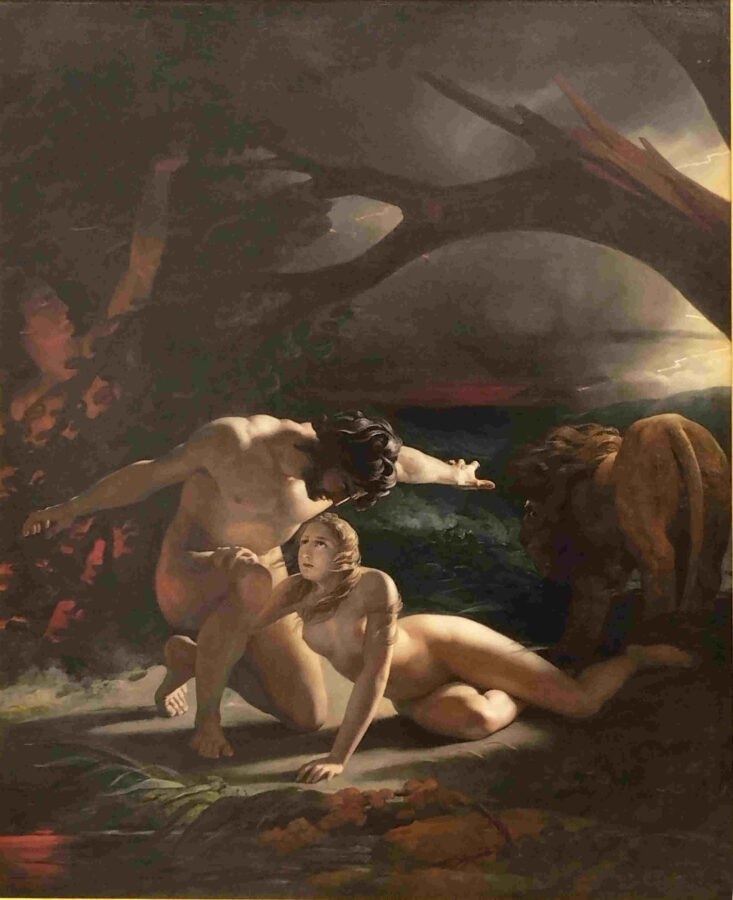

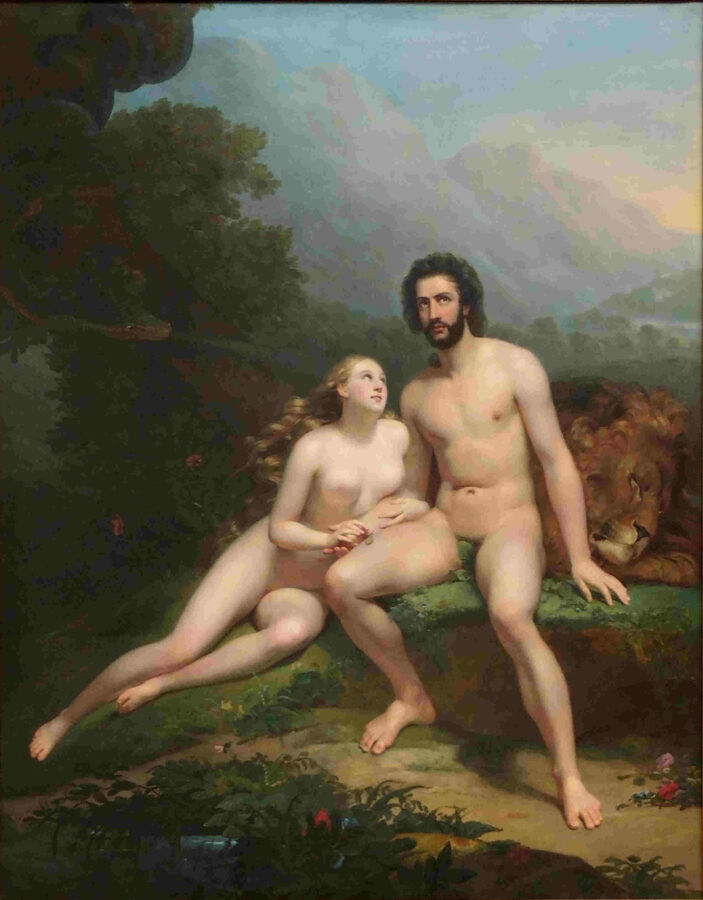

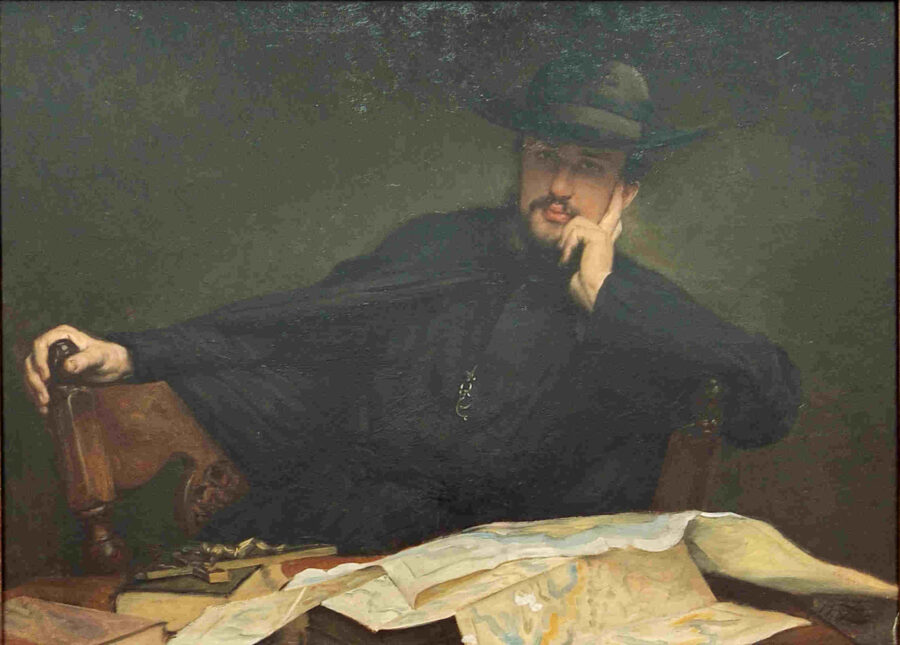

La salle 12 poursuit sur les différentes sources d’inspiration au XIXème s. en regroupant des œuvres qui mettent en évidence le processus d’invention des passés et de recherche de racines. Les artistes vont bien entendu puiser dans les grands mythes antiques et dans la culture religieuse mais on note un vif intérêt pour un Moyen-Âge jusque là dédaigné.

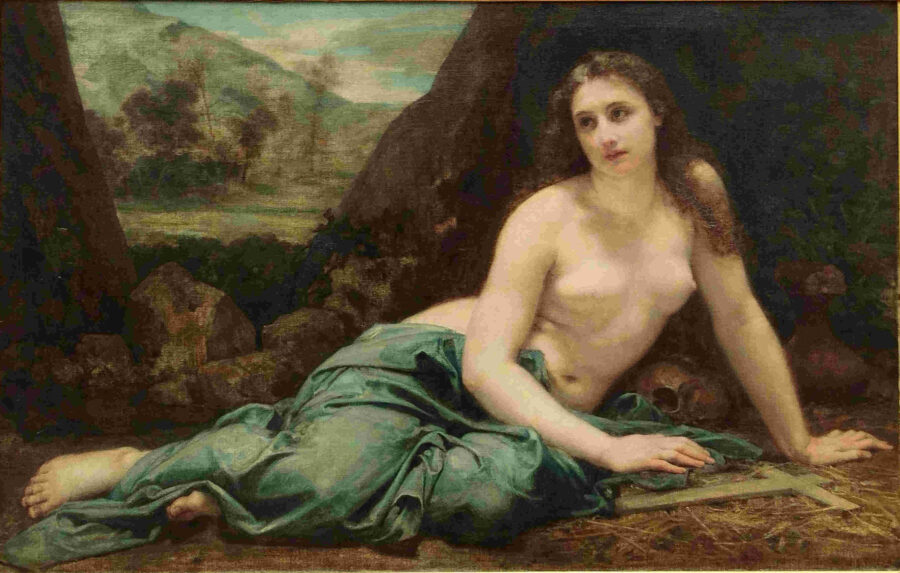

Beaucoup de sujets sont autant de prétextes à la représentation de sujets féminins dénudés comme La Esméralda, ou Athalie. Victimes ou héroïnes , les femmes sont mises en scène en situation de faiblesse ou en tant que vecteur de tentation.

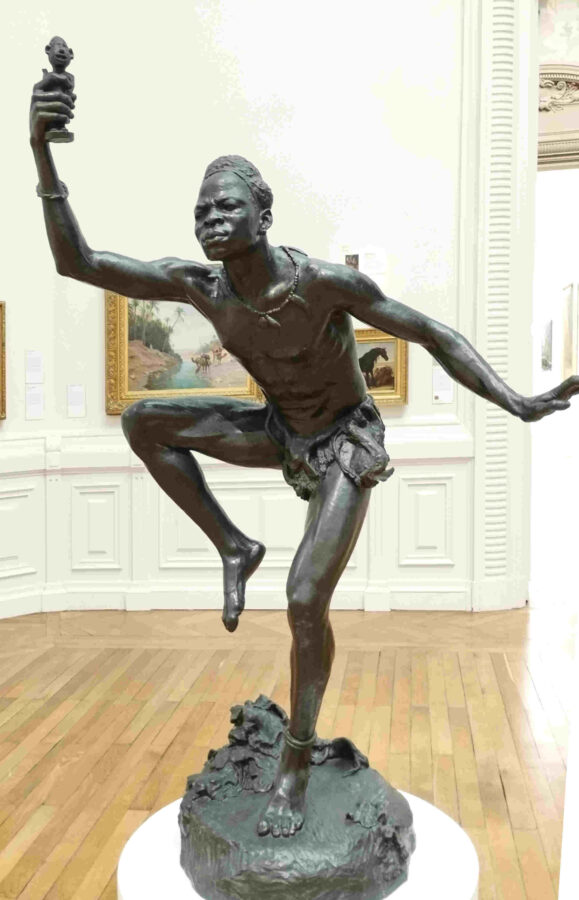

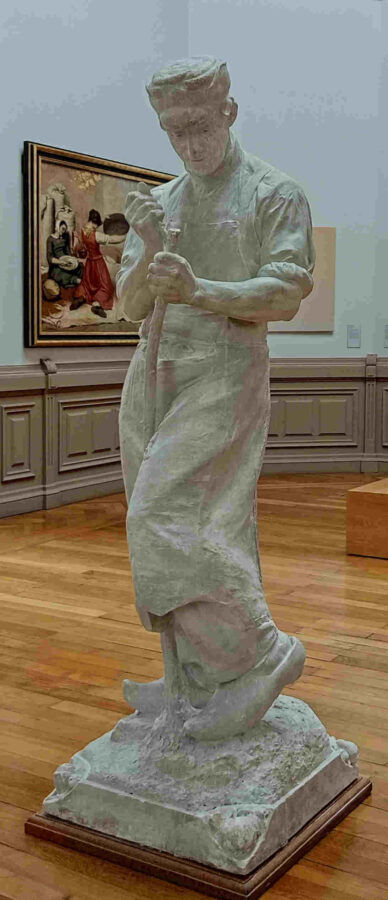

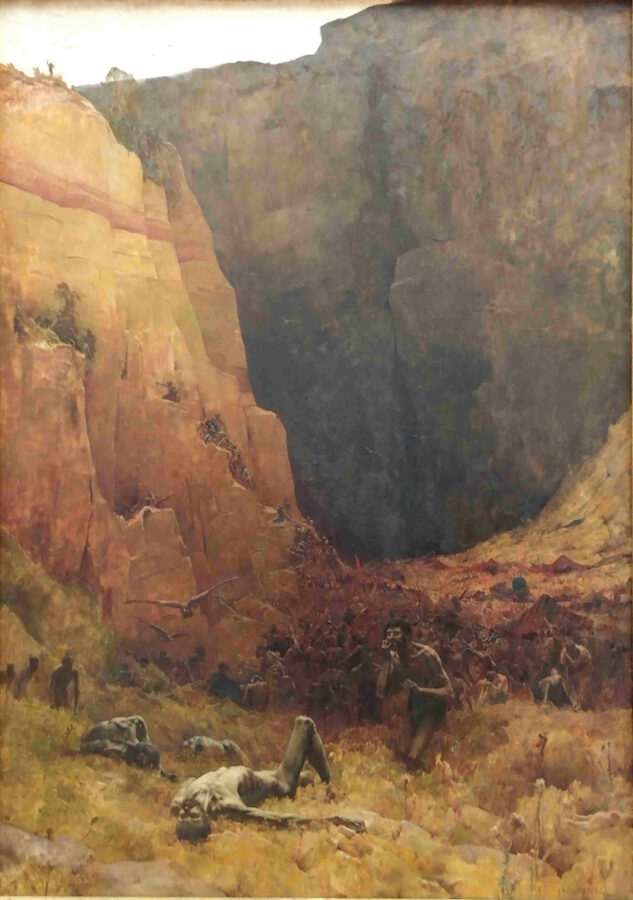

Dans la dernière partie du XIXème s., les découvertes scientifiques de Darwin et celles de sites archéologiques, conjuguées aux avancées de la connaissance de la préhistoire, donnent lieu à la créations d’œuvres extraordinaires comme le montrent plusieurs sculptures d’Emmanuel Fremiet.

Salle 13

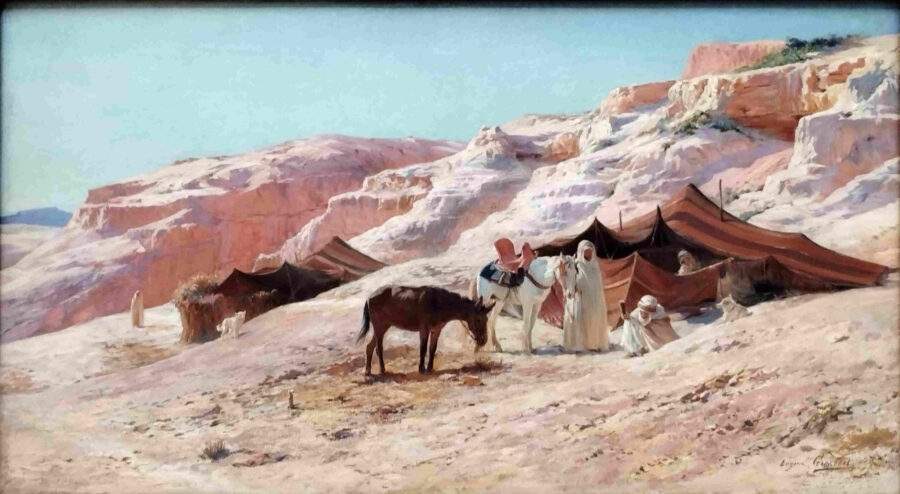

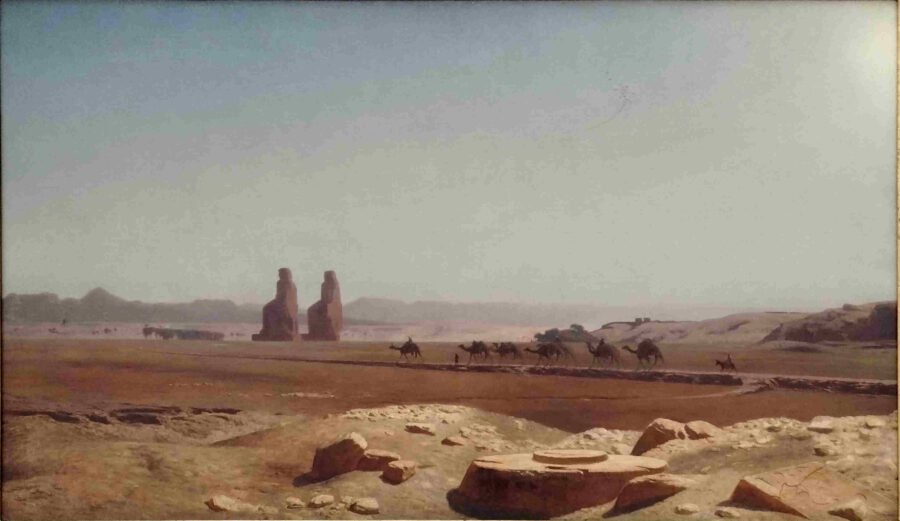

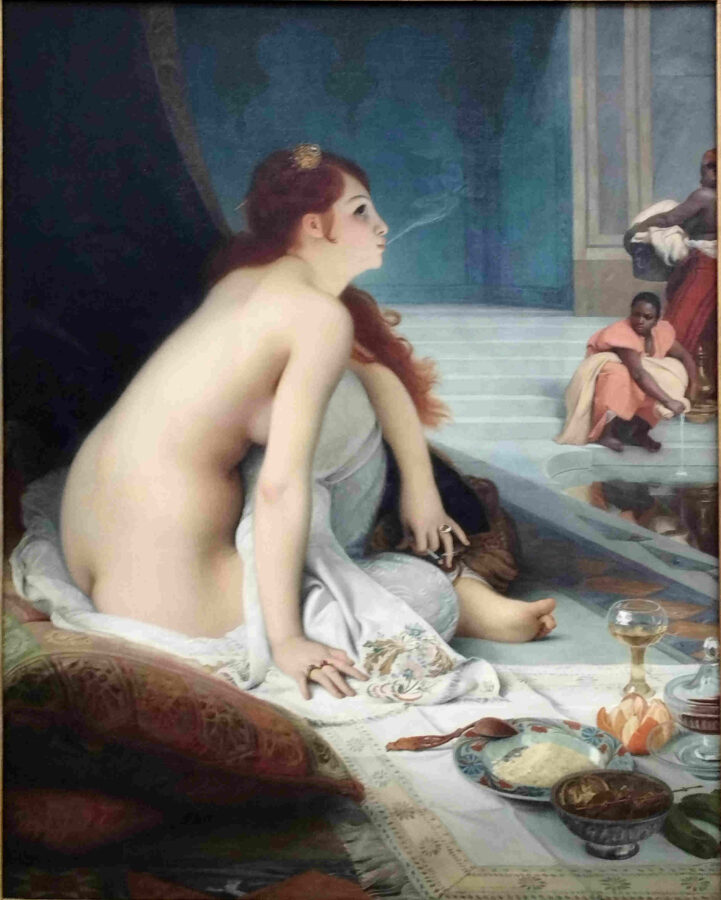

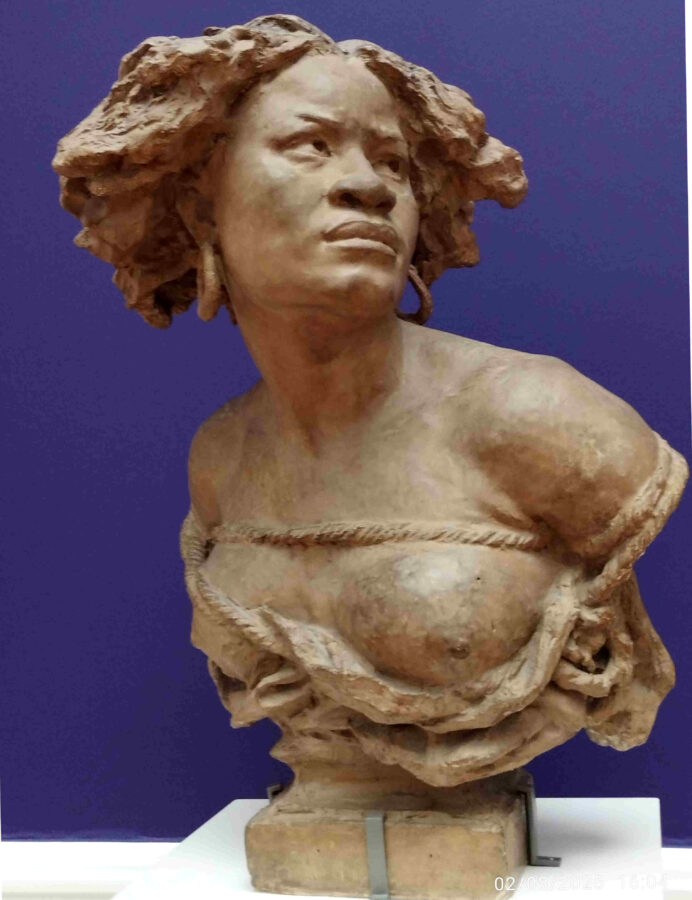

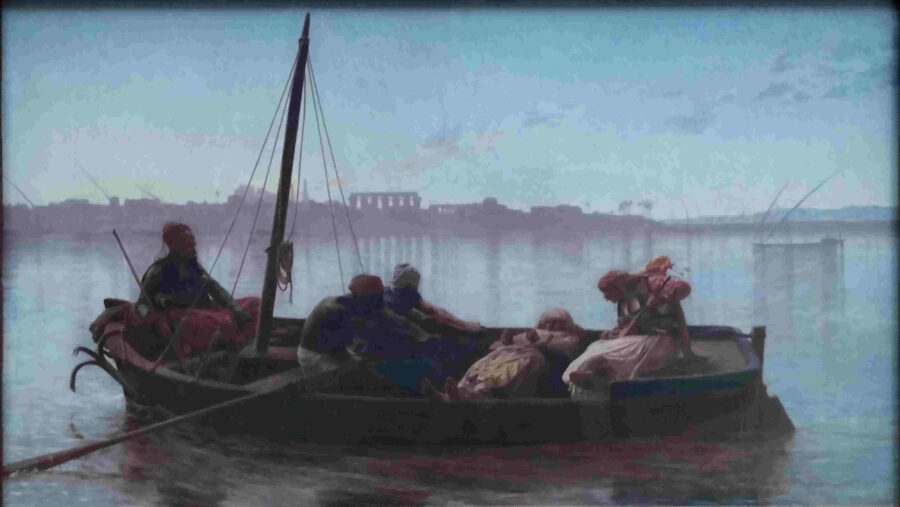

Les incursions napoléoniennes aux Maghreb et Moyen-orient font naître un intérêt marqué pour l’orientalisme. De nombreux artistes y effectuent des séjours. La salle 13 en présente de nombreux témoignages.

Des artistes comme Eugène Girardet, Jean-Léon Gérôme ou Jean-Baptiste Paul Lazerges dépeignent des caravanes dans des paysages désertiques, d’autres comme Jean Jules Antoine Lecomte du Nouÿ ou le sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux traitent de la figure féminine selon les clichés de leur époque.

Au cours de l’année 1848 qui officialise l’abolition de l’esclavage, Alexandre Abel de Pujol livre 1312..730 une scène fusionnant un sujet religieux avec celui de cette mesure politique.

Salle 14

La salle 14 se concentre sur des œuvres érigeant le paysan en héros du quotidien qu’elles glorifient. Témoignant d’un moralisme social ces toiles de grandes dimensions mettent en scène le travailleur selon les mêmes codes que ceux jusque-là utilisés pour la peinture d’histoire.

Les sujets dépeints, masculins ou féminins, enfants ou adultes, épuisés, triment dans les champs ou font une pose.

En 1855 Gustave Courbet propose Les Cribleuses de blé, l’année même de l’instauration du Pavillon du Réalisme où s’exposent les œuvres du Salon des Refusés,.

Salle 15

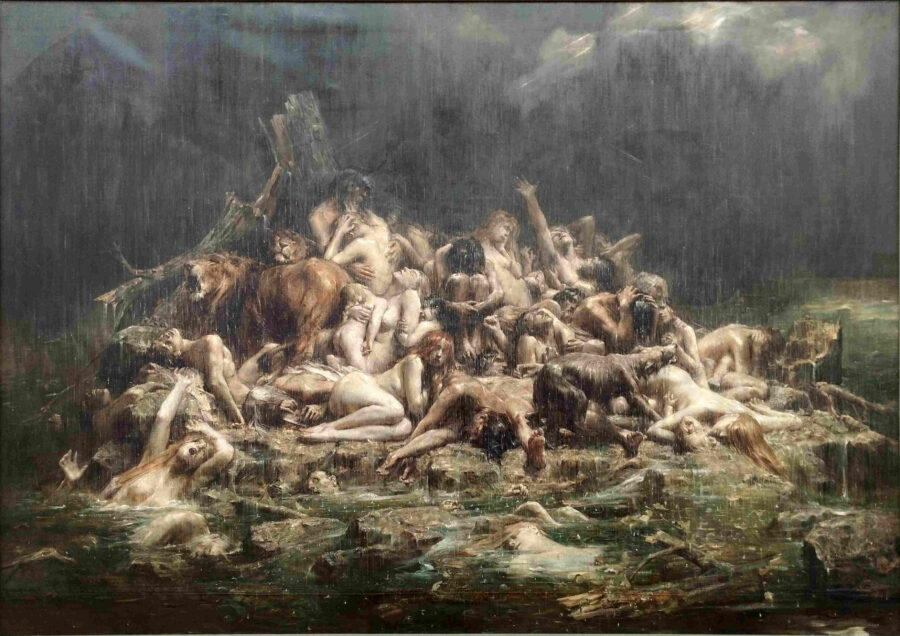

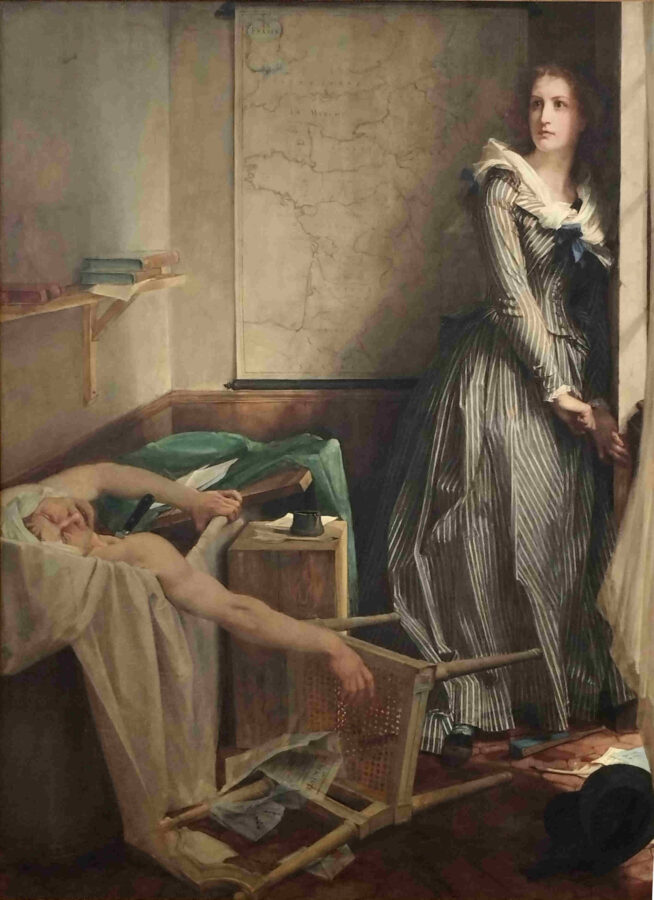

La salle 15 propose des œuvres sur le thème du désastre dans toutes ses composantes, évènements avérés ou scènes fantasmées. Catastrophes maritimes, scène biblique, guerres de toutes époques, assassinats, ces peintures témoignent des inquiétudes des artistes de la deuxième moitié d’un XIXème siècle ponctué d’épisodes violents.