ArtExpos

Pour l’amour de l’art !

John Singer Sargent

Éblouir Paris

Exposition au musée d’Orsay du 23 septembre 2025 au 11 janvier 2026

Pour célébrer le centenaire de la mort de John Singer Sargent, le musée d’Orsay présente en partenariat avec le Museum of Modern Art de New York, une décennie d’œuvres de jeunesse du peintre américain, notamment consacrées aux personnalités du Paris de la Belle Epoque.

Issu d’une famille d’expatriés américains vivant en Europe, John Singer Sargent est un artiste sans attache. Il naît en Italie et grandit dans le bouillonnement artistique européen de la deuxième moitié du XIXème siècle. Imprégné d’une culture classique acquise au gré des villégiatures des siens dans de nombreuses villes européennes, il révèle de multiples aptitudes dont un immense talent pour le dessin et la peinture qui l’amène à Paris en 1874 à l’âge de 18 ans.

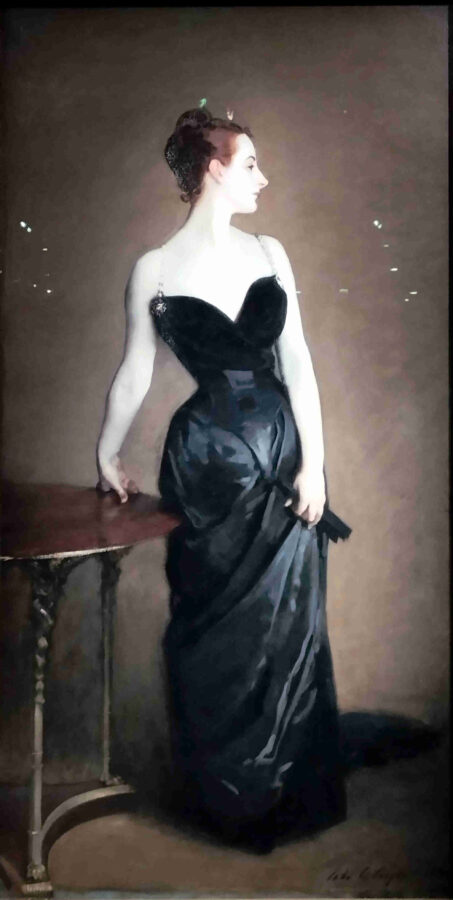

Il y réalise de nombreux portraits de la haute société jusqu’au tableau « de trop », le Portrait de Madame Gautreau, dit aussi Madame X, qui déclenche un scandale dans la bonne société parisienne de cette fin du XIXème siècle. Cette situation suscite la migration du jeune artiste vers l’Angleterre.

L’exposition se décline en deux parties.

Les quatre premières salles présentent les œuvres de formation dans lesquelles l’artiste va explorer différents genres, la copie, le paysage, l’exotisme, la scène de genre, le portrait.

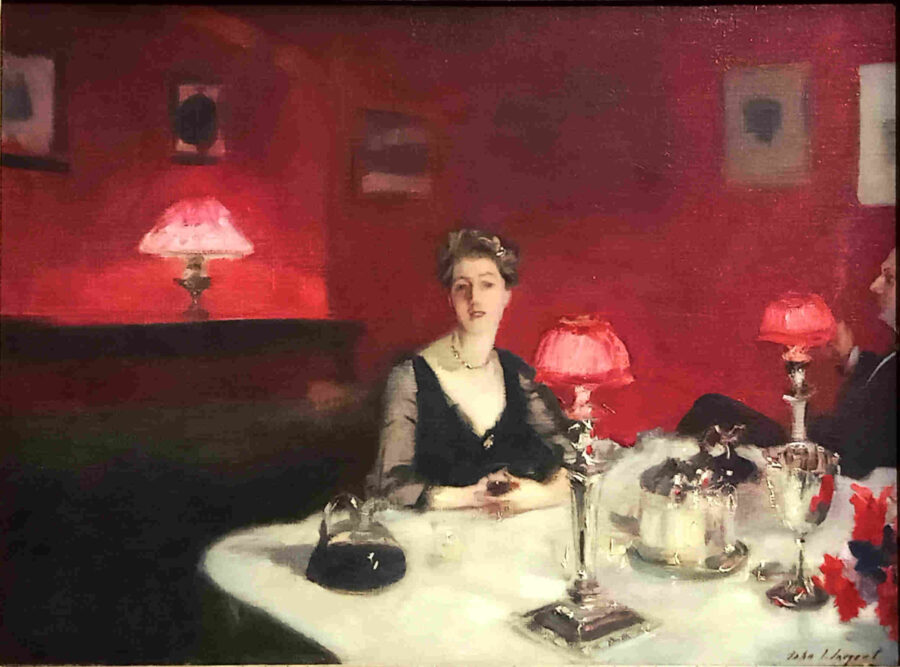

L’autre partie de l’exposition est consacrée au John Singer Sargent portraitiste. On y voit d’une part ses portraits intimes de moyennes et petites dimensions et de styles variés, parfois expérimental. D’autre part on y admire ses portraits de commande aux dimensions plus grandes que nature, véritables portraits d’apparat, dans lesquels la virtuosité de l’artiste se développe jusqu’au paroxysme provocateur.

Toute l’exposition tend vers l’esclandre que suscita le Portrait de Madame X : de tableau et tableau, une tension psychologique s’instaure et augmente graduellement. Cette tension se nourrit de la vision esthétique du peintre, alliant virtuosité et ambigüité, parfois érotique, qui constitue l’essence de son approche de ses modèles.

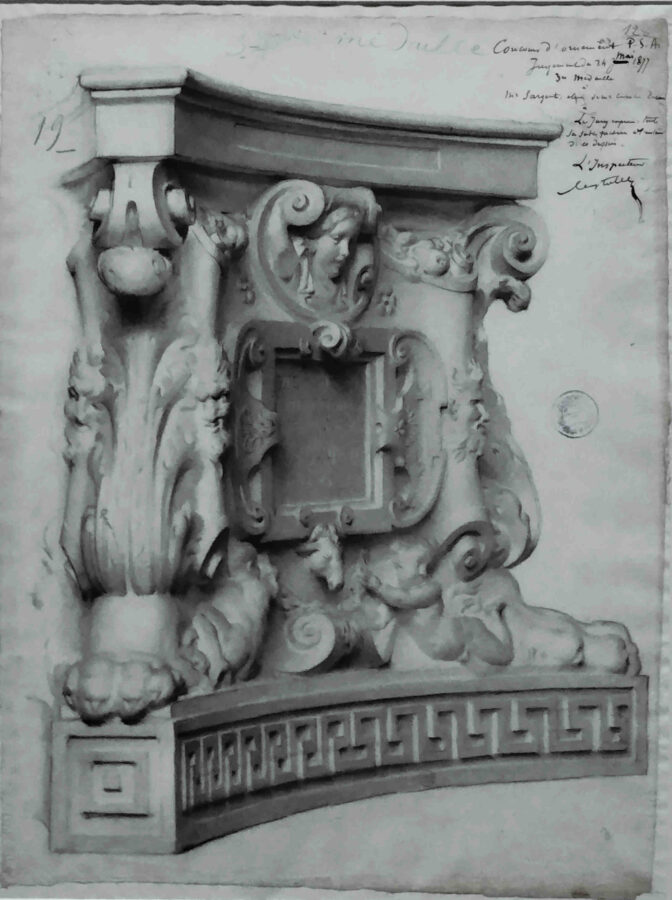

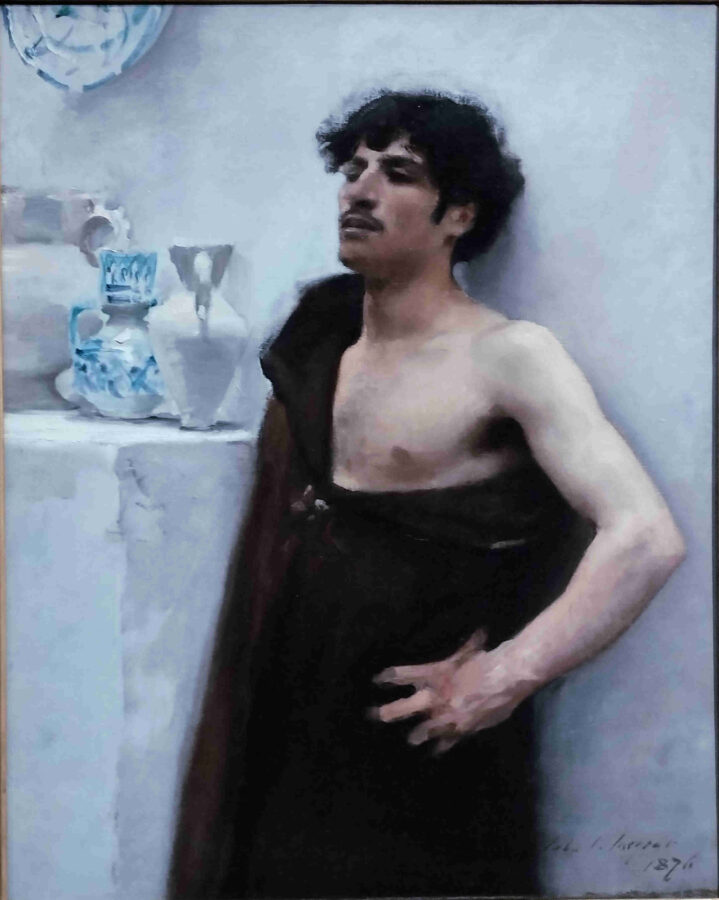

Salle 1 « L’élève prodige de Carolus-Duran »

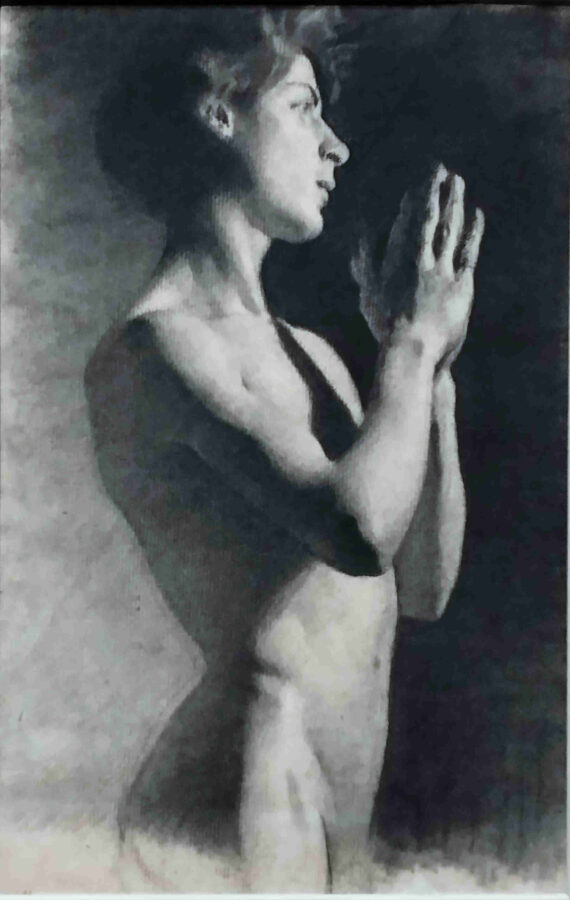

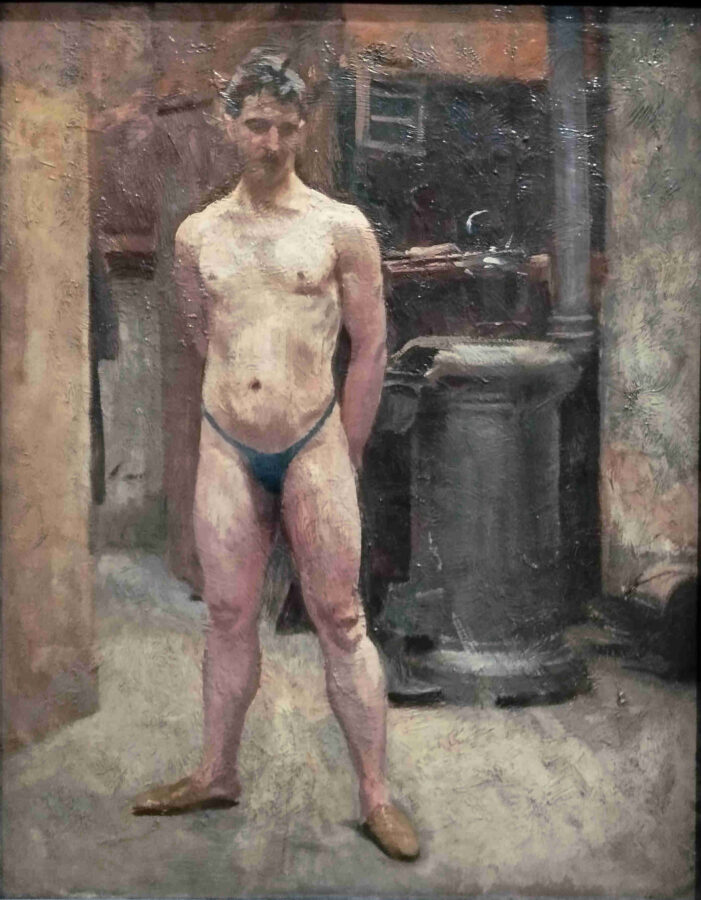

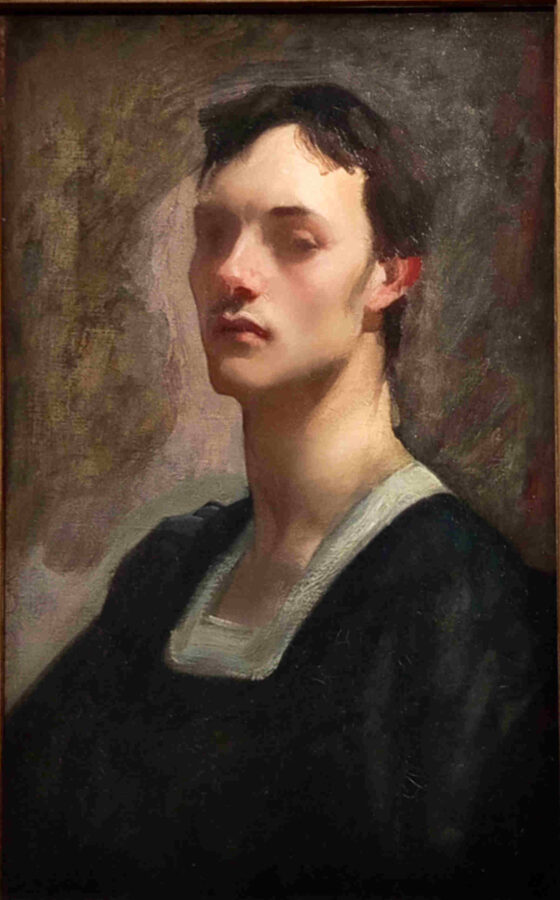

Les deux premières salles mettent en évidence l’extraordinaire talent d’un tout jeune prodige de 18 ans qui devient l’élève de Carolus-Duran et de l’Ecole des Beaux-arts de Paris. A la vue de la justesse et de la qualité époustouflantes de ces œuvres, on comprend l’intérêt immédiat du professeur, la réussite au difficile concours des Beaux-arts et l’admiration de ses congénères pour John Singer Sargent.

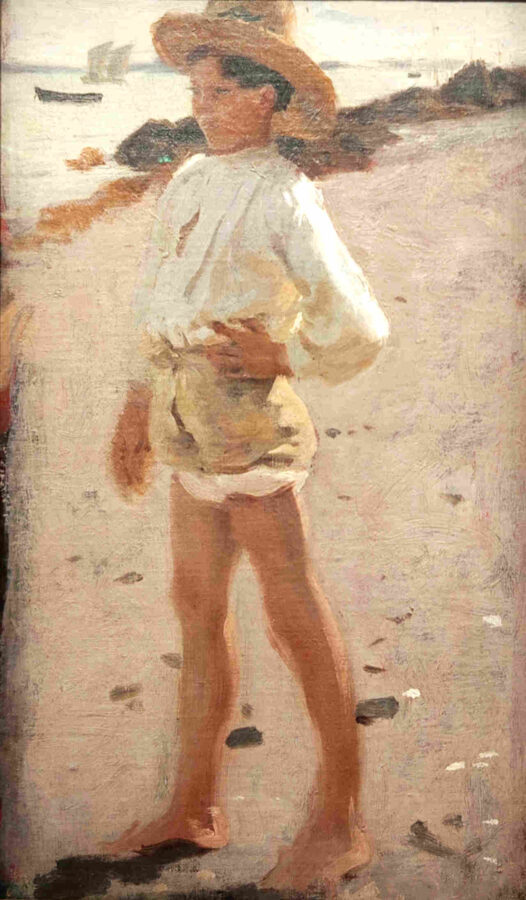

On perçoit également l’attrait du jeune artiste pour la morphologie masculine et son subtil rendu qui ne cessera d’imprégner ses portraits.

Salle 2

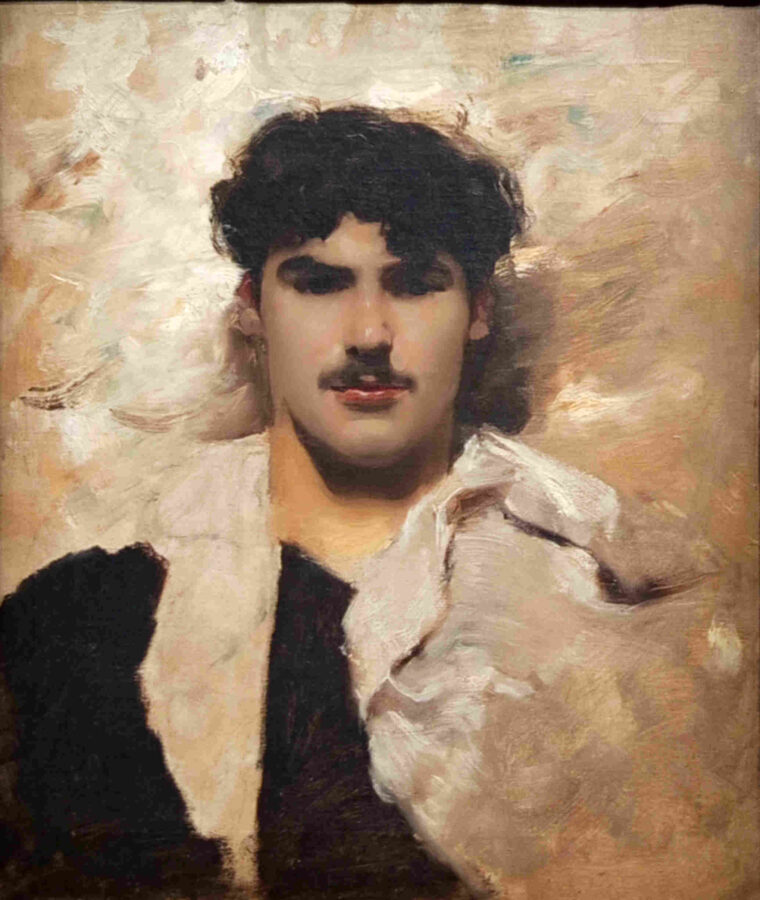

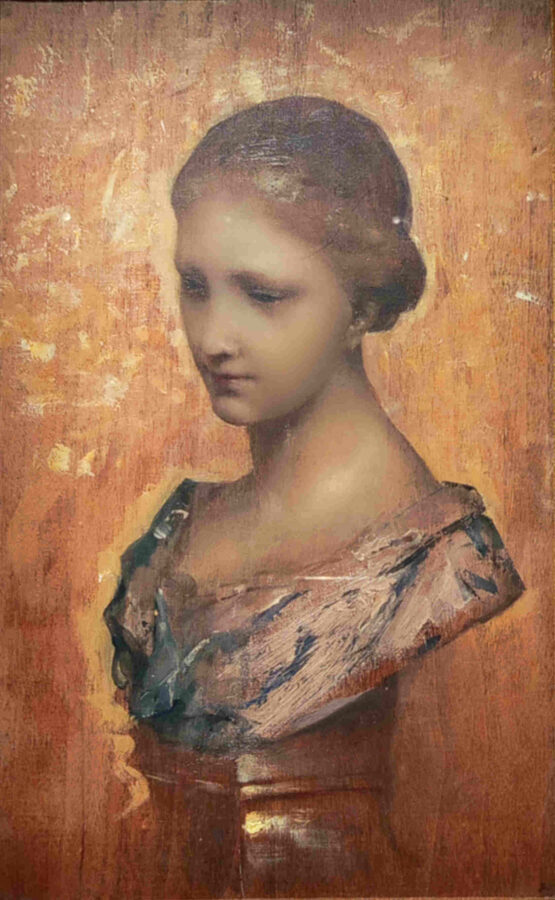

Dans la deuxième salle le visiteur assiste à l’évolution du jeune artiste qui poursuit son apprentissage.

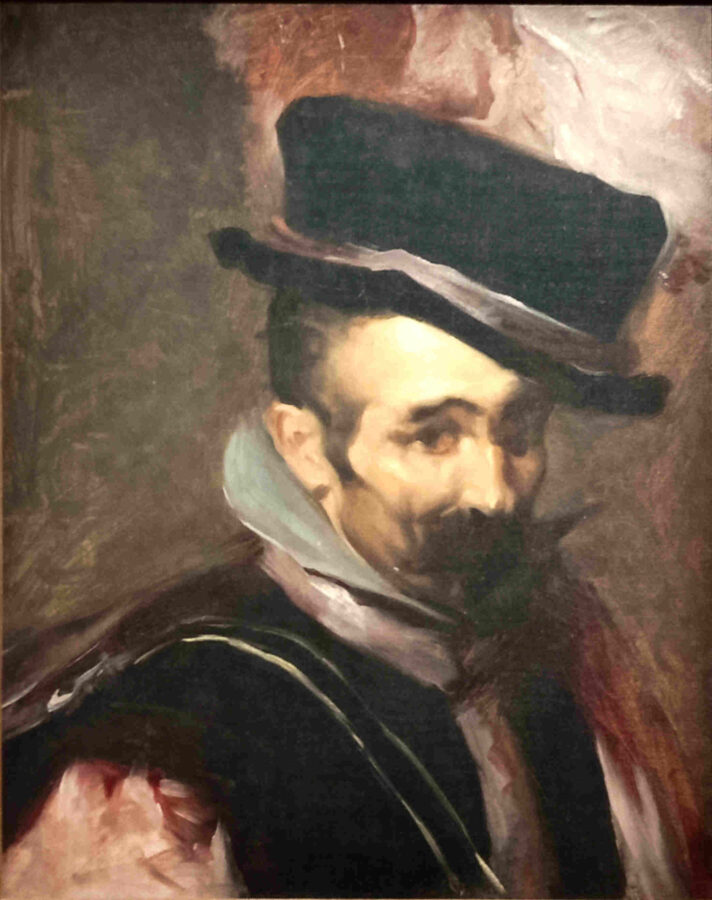

Il copie les grands maîtres espagnols et hollandais qu’il affectionne, notamment Velasquez et Frans Hals.

Il peint également les portraits de ses amis qui, pour beaucoup, l’accompagneront très longtemps. On y retrouve l’ambigüité déjà évoquée faite de perspicacité psychologique et d’érotisme.

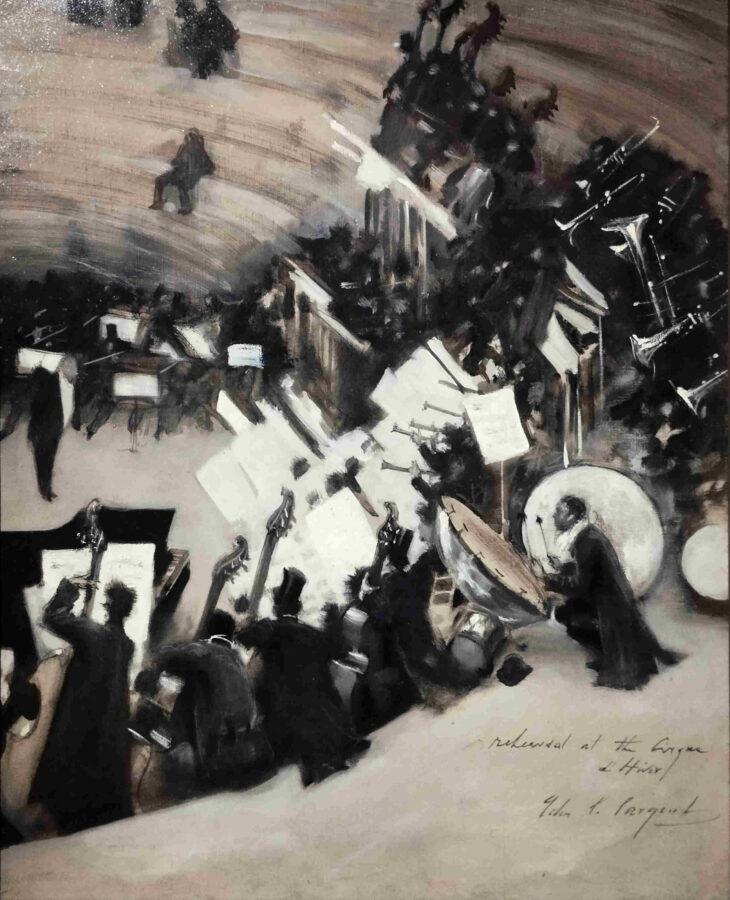

Un extraordinaire petit tableau représentant une Répétition de l’orchestre Pasdeloup au Cirque d’Hiver retient tout particulièrement l’attention. Excellent pianiste et grand mélomane, John Singer Sargent y exprime l’exaltation que lui procure la musique, au travers d’une composition circulaire en plongée, ponctuée de touches verticales de blanc et de noir sur un fond sobre et neutre. Il parvient à transmettre au visiteur face à la toile un authentique vertige sensible et innovant. Ce petit tableau est singulier parmi les œuvres exposées, tant par son sujet, sa composition que par l’émotion qu’il réussi à susciter chez le spectateur.

Tout au long des deux salles suivantes 3 et 4, le visiteur suit en images les déambulations du jeune John Singer Sargent, peintre voyageur, de la Bretagne à l’Italie, de l’Espagne au Maghreb. Au fil de ces tableaux, marines, scènes de genre, paysages, on découvre d’autres facettes du talent de Sargent et notamment une maitrise de la lumière particulièrement expressive.

Certaines de ces œuvres seront envoyées au Salon où le peintre expose chaque année de 1877 à 1885. Il y sera distingué et y gagnera reconnaissance, médailles, renommée et commandes.

Salle 3

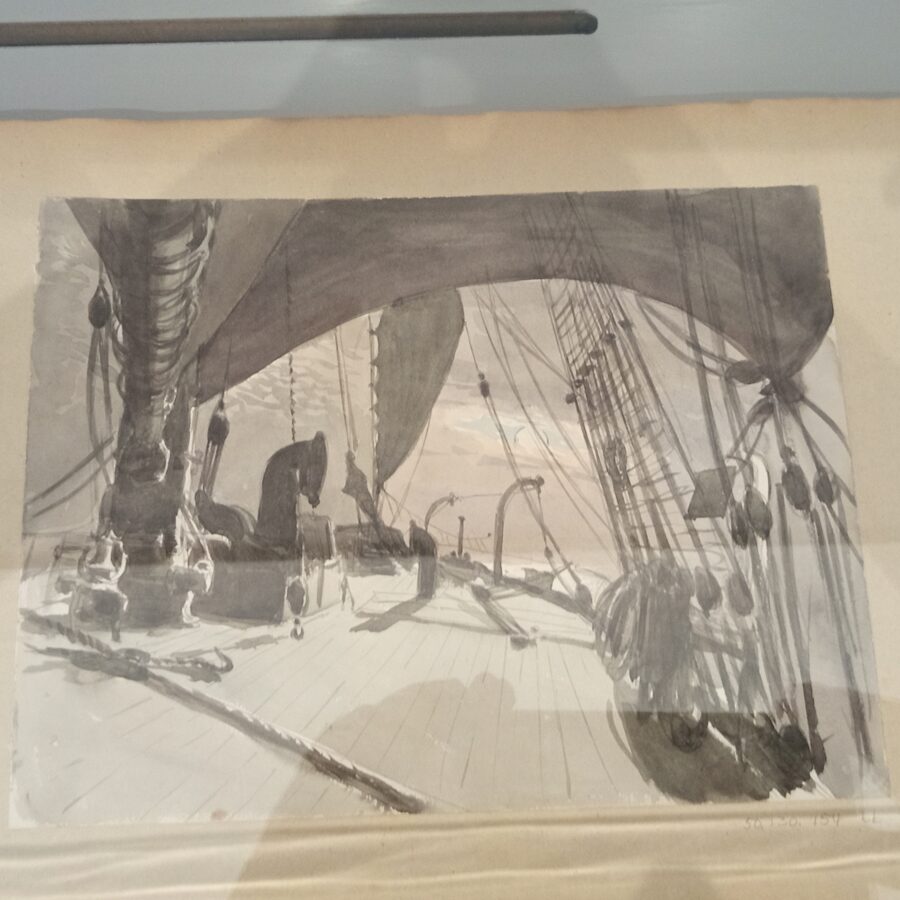

La petite salle 3 présente au visiteur les différentes perceptions de l’océan d’un artiste de 20 ans, familier de l’environnement méditerranéen et qui effectue sa première traversée de l’Atlantique vers les Etats-Unis.

Deux tableaux et un album de dessins nous font partager ses deux visions opposées de l’océan, tantôt paisible, tantôt sous la tempête, ainsi que la vie des passagers et des marins à bord.

Salle 4 « Peintures de voyages »

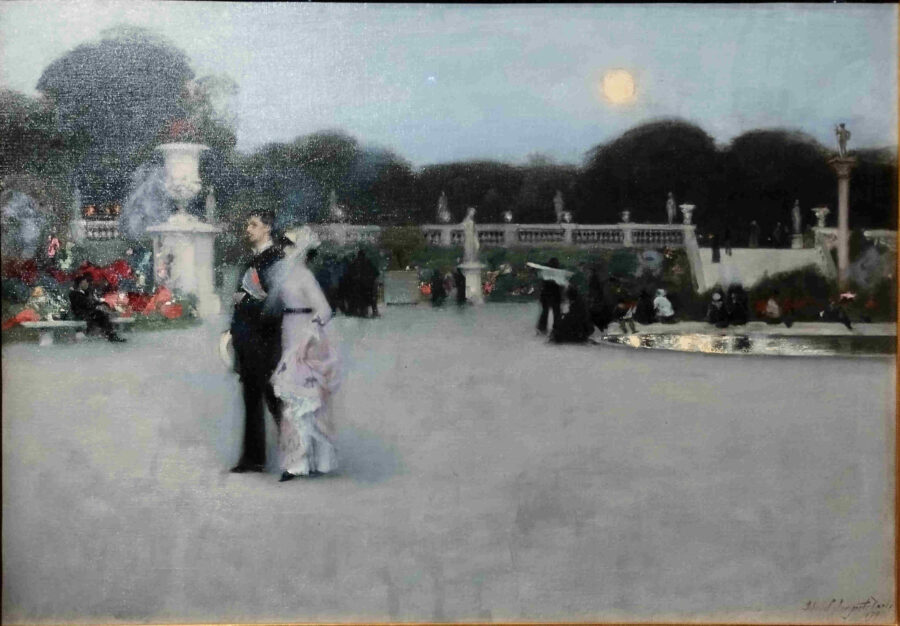

L’imposante salle 4 suivante entraîne le visiteur à la suite du peintre voyageur, au gré de ses étapes. Si Sargent ne produit que peu de scènes de la vie parisienne, ses voyages lui donnent l’inspiration pour des sujets « exotiques », paysages, architectures et scènes de genre.

Les peintures de ramasseurs de coquillages sont à la mode dans les années 1870. Sargent reprend ce thème. Les premières toiles de la salle montrent la plage de Cancale où des familles de pêcheurs d’huitres déambulent à marée basse. Les flaques d’eau sont autant de miroirs du ciel et de la lumière. La composition efficace et les couleurs lumineuses instaurent un dynamisme et une vitalité remarquables. En route pour la pêche lui gagne une médaille au Salon de 1878.

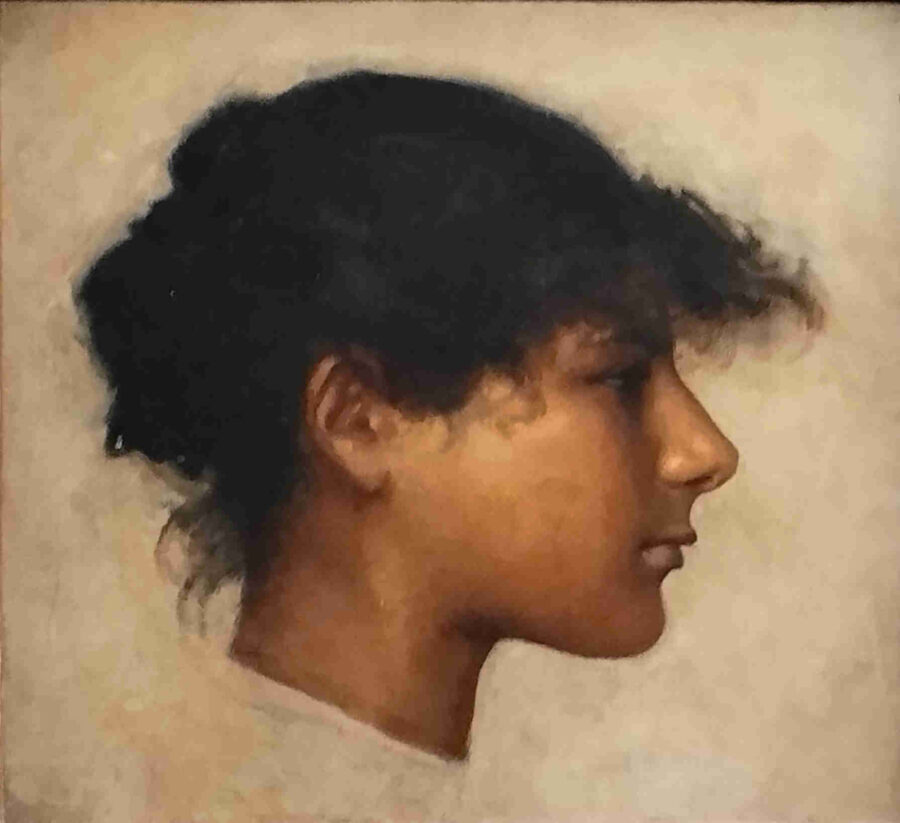

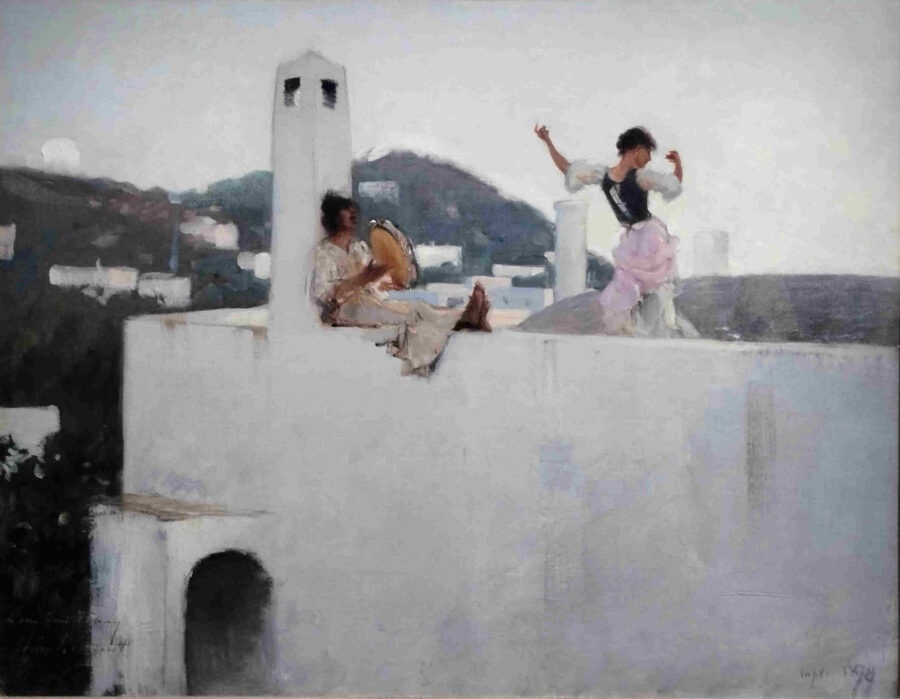

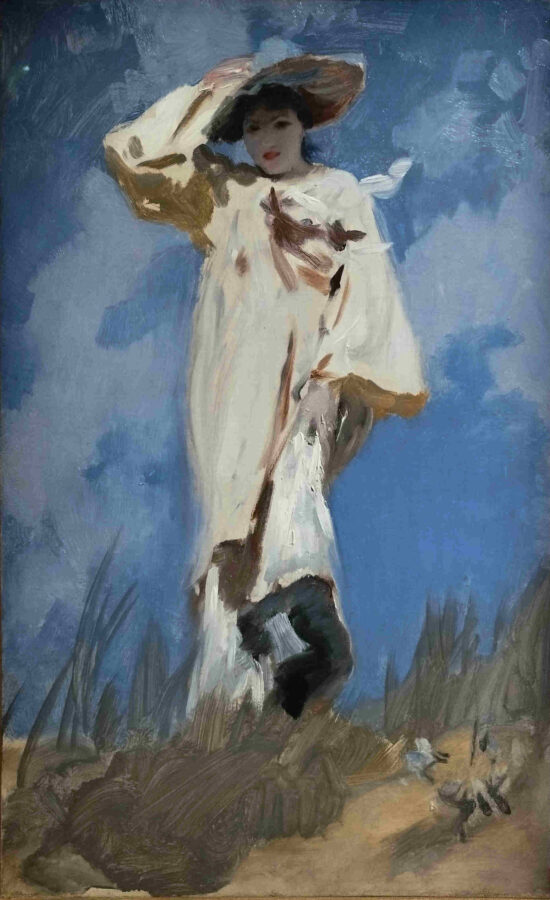

Capri est une source d’inspiration pour les artistes de toute origine au XIXème siècle, et même bien avant, et l’on dénombre des dizaines de toiles sur le sujet. Sargent n’échappe pas à cette tendance. Quatre tableaux de cette salle dépeignent une jeune modèle capriote, Rosina Ferrara, qu’il portraitise de profil dans Etude de paysanne capriote.

Dans Jeune Capriote sur un toit, la jeune fille est en train de danser sur le toit terrasse d’une maison de village, accompagnée au tambourin par une autre jeune fille assise sur le muret du toit. Le peintre la représente dans une prise de vue éloignée, en contre-plongée, dans un cadrage innovant. Il place ainsi le spectateur dans la position d’un passant dans la rue, qui, attiré par la musique, regarde fasciné la danseuse sur le toit. Sur l’horizon, au-delà des collines la pleine lune se lève. La distance entre le spectateur et la jeune danseuse instaure une ambigüité souvent présente dans les œuvres de l’artiste.

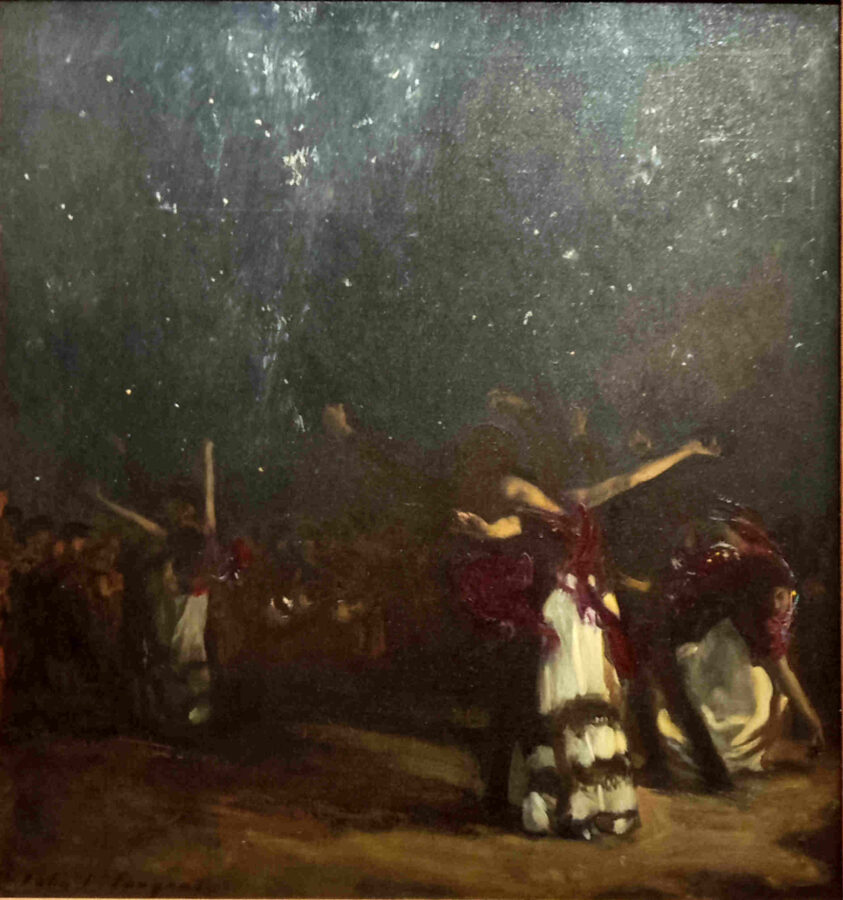

Deux tableaux rendent compte de l’attrait qu’exerce l’Espagne sur Sargent.

La musique et la danse du flamenco inspirent plusieurs toiles du Sargent musicien. Le tableau La danse espagnole témoigne de cet intérêt. C’est en fait une étude pour le panneau de très grandes dimensions El Jaleo livré en 1882.

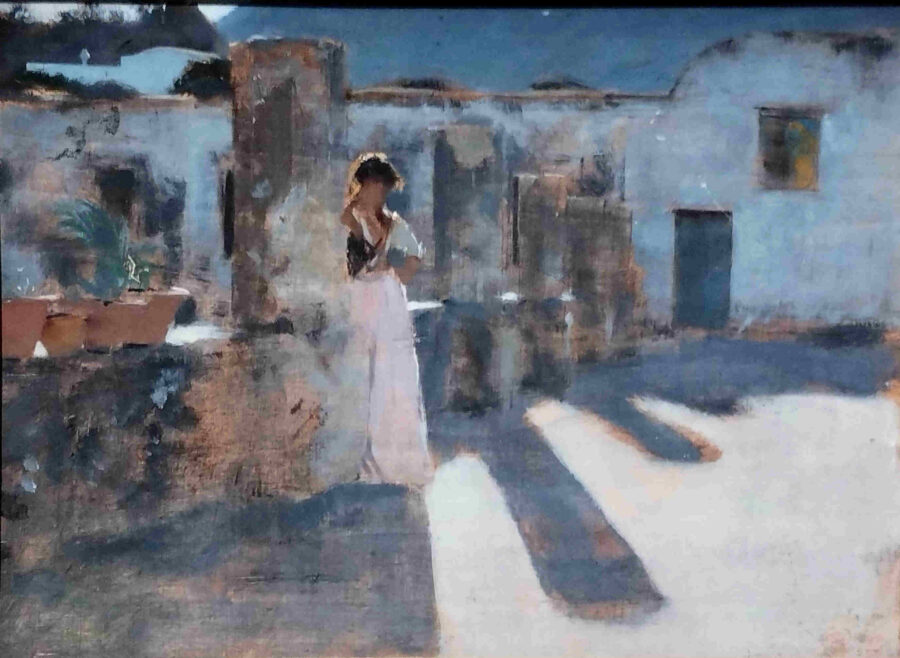

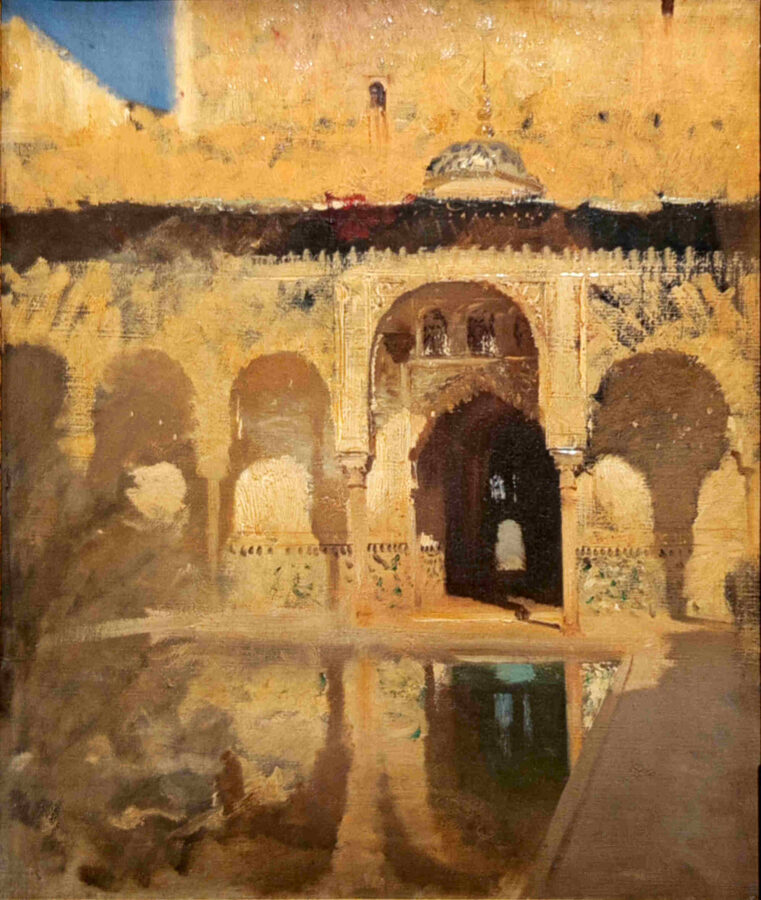

Alhambra, Patio de los Arrayanes révèle l’intérêt de l’artiste pour l’architecture espagnole métissée d’influences mauresques. L’artiste utilise les jeux de lumière et d’ombre pour rendre l’esthétique et l’atmosphère de chaleur intense dans lesquelles baigne le bâtiment.

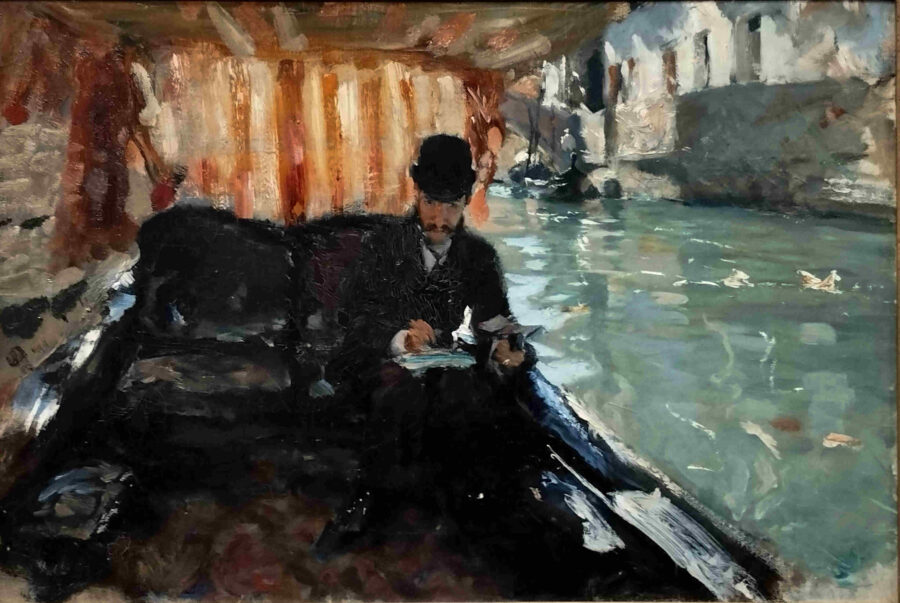

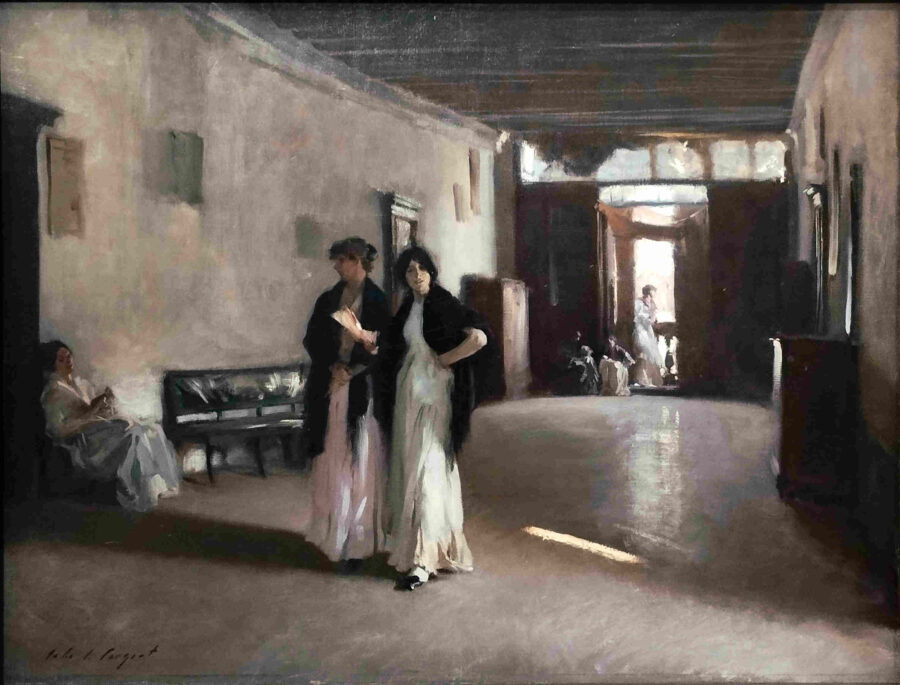

Venise joue un rôle important pour Sargent qui fréquente la ville dès l’enfance et y séjourne régulièrement sa vie durant.

Il réalise de multiples toiles de la cité des Doges sans pour autant placer ses architectures emblématiques au premier plan. Il y met plutôt en scène des personnages, simples passants dans une ruelle, sur un quai ou dans un café, ami dans une gondole, femmes conversant dans un intérieur.

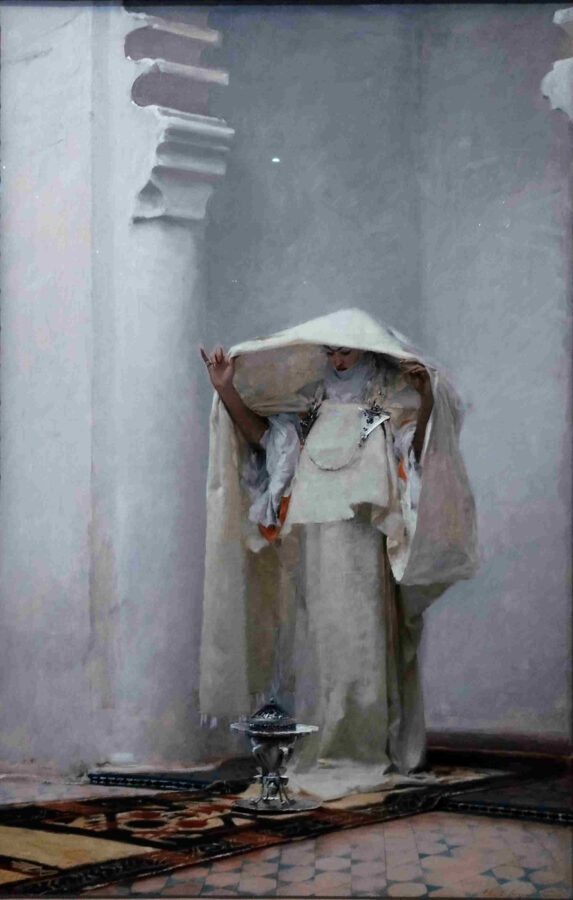

En 1880, Sargent séjourne au Maroc, dans la ville à Tétouan. Il y entreprend le tableau Fumée d’ambre gris qu’il terminera à Paris. Dans cette toile toute en dégradé de blanc et gris, il représente une femme voilée debout en habit traditionnel, devant un encensoir sur le sol diffusant du parfum d’ambre gris. La verticalité caractérise le cadrage et la composition du tableau. Le modèle féminin se dresse à l’aplomb d’une colonne tandis que la fumée de l’encensoir s’élève parallèlement.

Salle 5 « Sargent portraitiste »

A partir de la salle 5, le visiteur découvre le domaine dans lequel John Singer Sargent va exceller et s’imposer parmi les portraitistes les plus reconnus et les plus recherchés de ce dernier quart du XIXème siècle.

En préalable, le visiteur peut contempler le seul tableau de l’exposition dont Sargent n’est pas l’auteur. Il s’agit de La Dame au Gant de Carolus-Duran, le maître de Sargent.

On y remarque l’influence exercée sur les portraits de son élève, faite d’un mélange de classicisme et de réalisme permettant de promouvoir les personnes de la classe bourgeoise dans la hiérarchie sociale. On notera également l’inversion téméraire entre les tableaux « L’homme au gant » de Titien ou de Frans Hals et La Dame au Gant de Carolus-Duran, qui dote cette dernière de la liberté et l’autorité de sujets masculins.

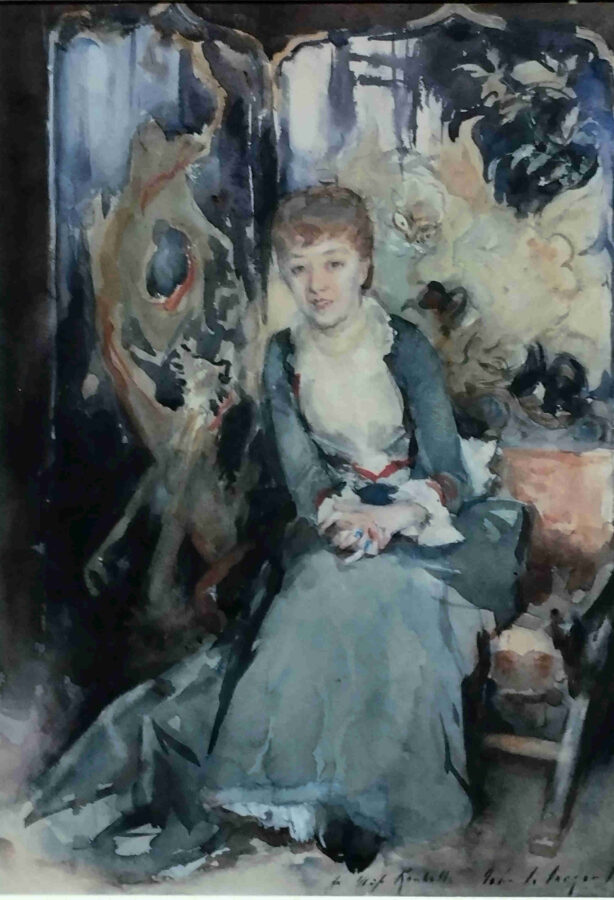

Dès 1877, Sargent propose au Salon le portrait d’une de ses amies américaines, le Portrait de Frances Sherborne Ridley Watts. Le tableau y est accepté. On y remarque la pose singulière du modèle, son regard particulièrement appuyé, la position maniérée des mains – trois caractéristiques présentes dans la plupart des portraits de Sargent.

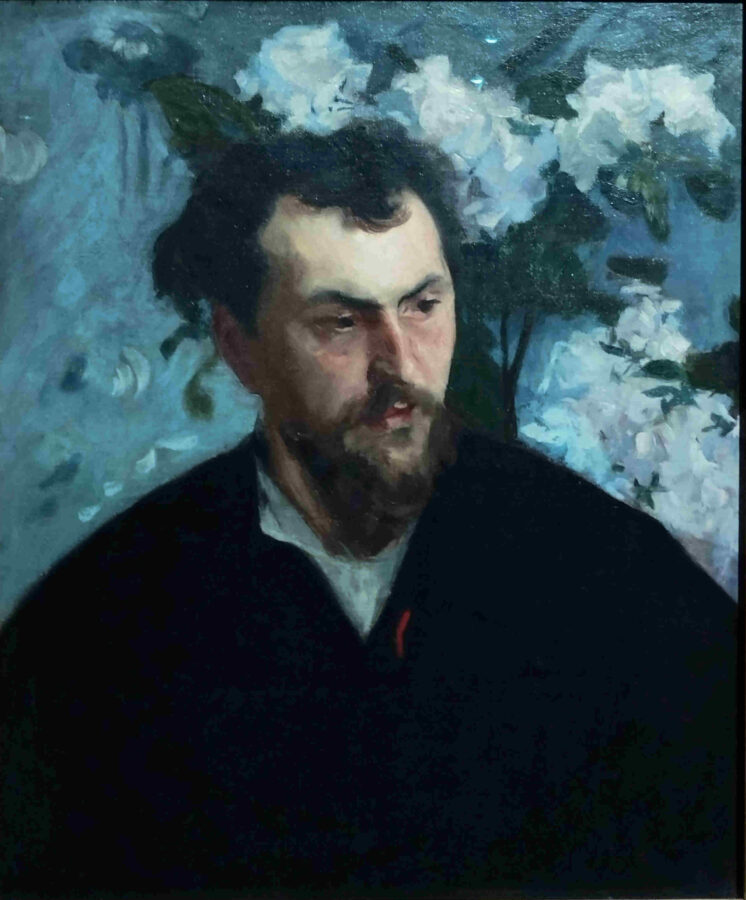

Suivent en 1879-1880 trois commandes de portraits des membres de la famille Pailleron.

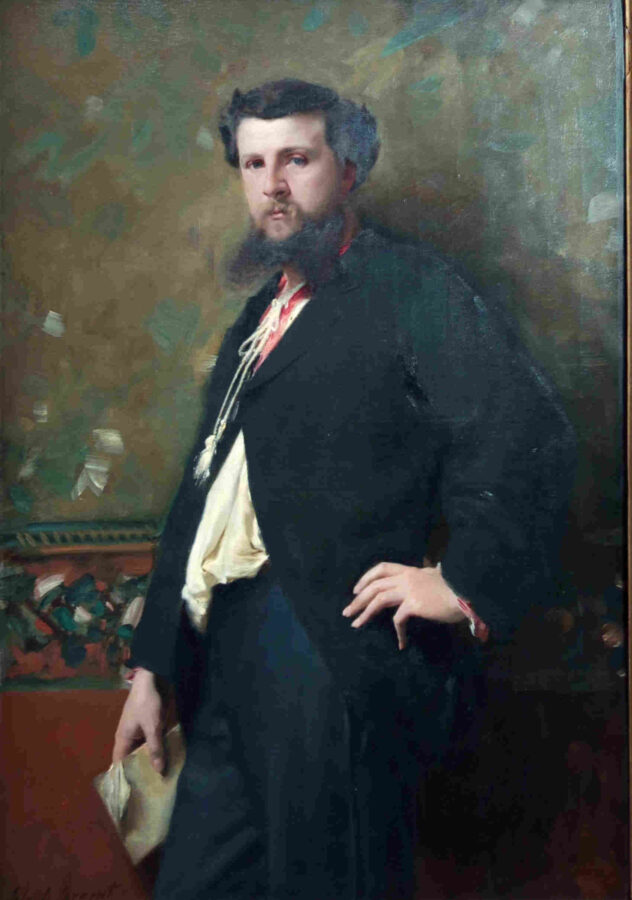

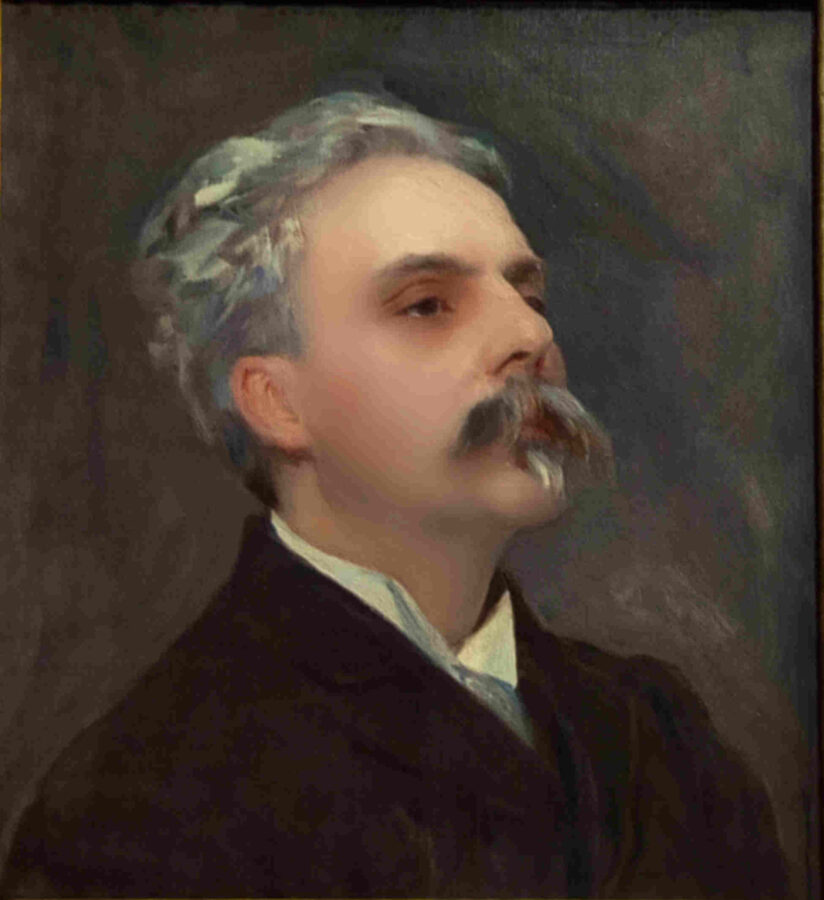

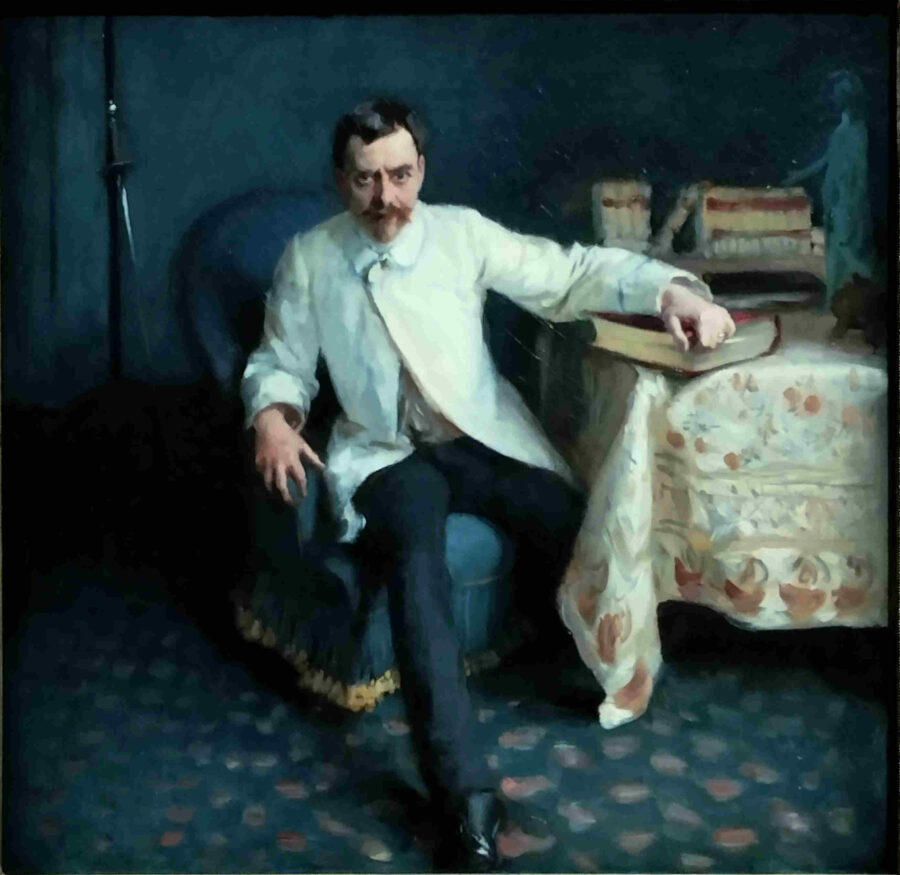

Dans le Portrait d’Edouard Pailleron, l’écrivain à la mode, est représenté en artiste à la mise bohème mais élégante.

On y retrouve le regard appuyé, la pose étudiée et la main gauche sur la hanche à la façon des peintures maniéristes italiennes, la main droite tient des feuillets, symbole de son activité d’écriture.

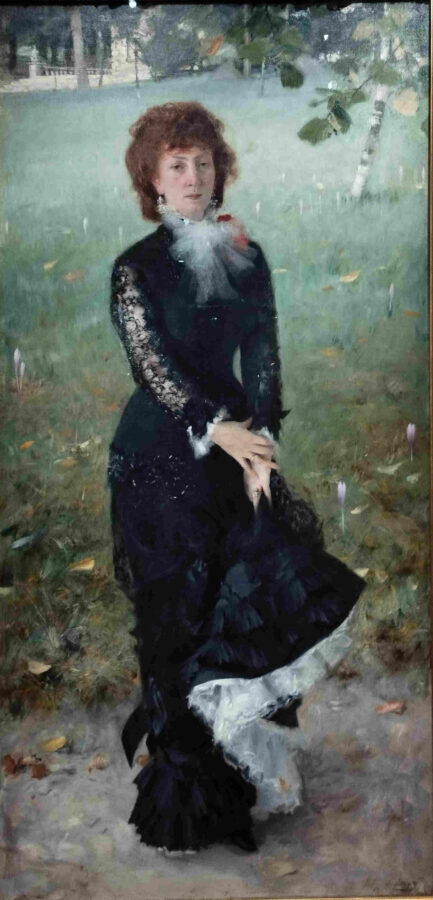

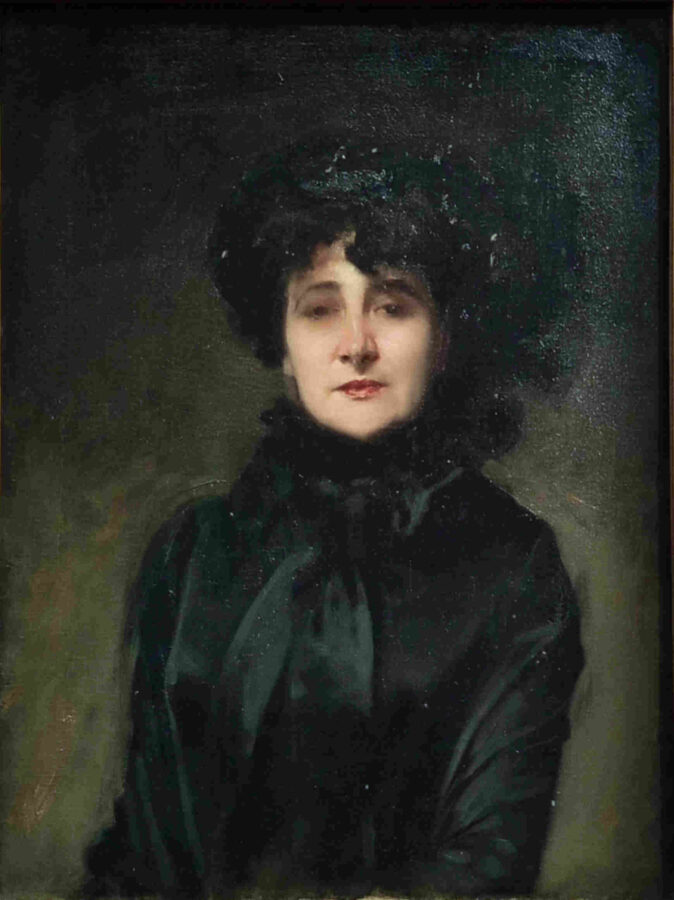

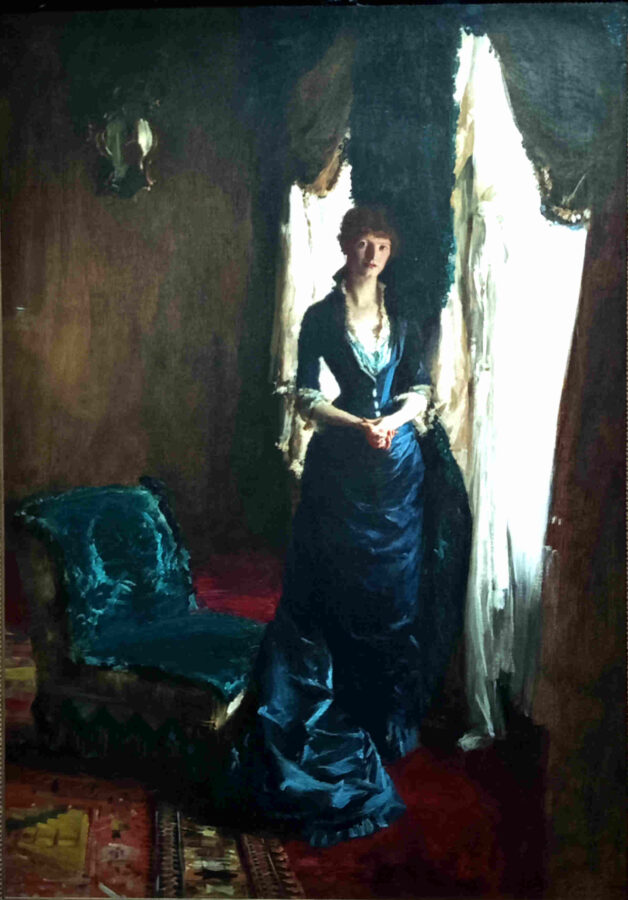

Le Portrait de Madame Edouard Pailleron, inaugure la série des portraits en pied.

Le modèle est vêtu d’une élégante robe noire rehaussée d’un foulard blanc vaporeux, dans une pose statique, regard fixé sur le visiteur, mains crispées tenant ses jupes.

Le Portrait de Monsieur Edouard Pailleron et de Mademoiselle Marie-Louise Pailleron est une toile de très grandes dimensions représentant les enfants Pailleron, sur un fond rouge texturé.

À gauche, le garçon, en costume noir et chemise blanche, est assis de profil le visage tourné vers le spectateur.

À droite, sa sœur en robe sophistiquée, blanc éclatant ornée de volants et de nœuds, est assise face au spectateur.

Les mains de chaque enfant sont tordues dans des positions insolites. Le regard fixé sur le spectateur génère une étrangeté, chacun des deux sujets arborent la même expression sérieuse et figée dans une introspection inhabituelle chez les enfants.

Le Portrait d’enfants, dit aussi les Filles d’Edward Darley Boit, reprend le thème des portraits d’enfants sur le mode de l’étrangeté. C’est une grande toile carrée de 2,20 mètres de coté dont la composition asymétrique est inspirée des Ménines de Vélasquez.

Le centre du tableau presque vide suscite une impression de déconnexion entre les sœurs. Les personnages sont placés dans un espace neutre, éclairé au premier plan, la luminosité s’estompant dans la profondeur de la scène faiblement éclairée par des reflets. Deux grands vases japonais de hauteur démesurée par rapport aux fillettes renforcent l’impression étrangeté. Les sœurs habillées presque de la même manière, fixent le spectateur pour trois d’entre elles.

Un portrait, dit aussi Le docteur Pozzi chez lui est l’un des tableaux les plus étonnants de l’exposition. Vêtu d’une robe de chambre écarlate, le sujet, un gynécologue parisien, est un dandy de l’époque.

Dressé devant un rideau de velours pourpre, vêtu d’une somptueuse robe de chambre et d’une chemise blanche au col à volants immaculés, chaussé de pantoufles brodées, Pozzi affiche toute la grandeur d’un prince de la Renaissance combinée à l’élégance décontractée d’un esthète du début du siècle.

Dans des poses maniérées, les mains du personnage aux doigts élégamment effilés agrippent le col de sa robe et tirent discrètement sur la ceinture autour de ses hanches. La somptuosité audacieuse du tableau lui confère une troublante charge érotique.

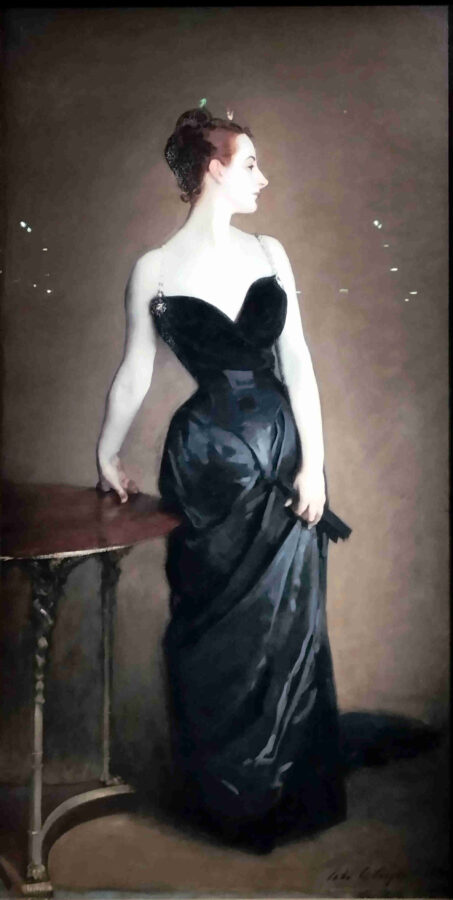

Salle 6 » Un succès de scandale : le portrait de « Madame X » «

La tension culmine dans la salle 6 qui raconte le scandale que suscita le Portrait de Madame Gautreau, dit aussi Madame X (Virginie Amélie Avegno).

En 1884, Sargent présente au Salon le portrait d’une beauté très en vue dans la bonne société parisienne. Il la représente en femme fatale. Le tableau n’est pas une commande mais réalisé à l’initiative de l’artiste. La révélation de l’audacieux portrait déclenche un véritable scandale. Le grand monde s’offusque devant le décolleté du sujet, sa peau diaphane, son maquillage prononcé, mais surtout son épaule nue sur laquelle la bretelle de sa robe a glissé. Le public y voit l’image d’une femme aux mœurs inconvenantes.

Malgré la retouche effectuée par le peintre replaçant la bretelle sur l’épaule, le public outré se détourne de l’artiste dont les commandes se raréfient. Ce tableau constitue un point de non retour dans l’œuvre de Sargent qui ne tardera pas à quitter le continent.

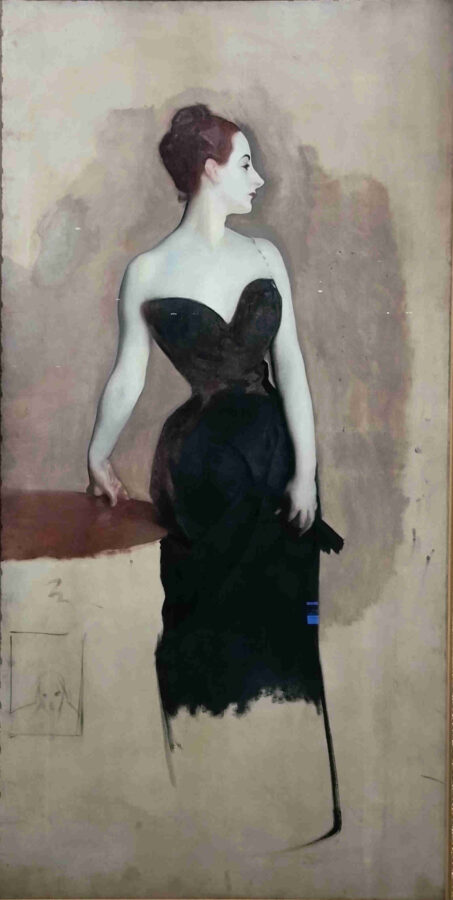

L’Etude de Madame Gautreau, (réplique inachevée de Madame X), présente la scène dans sa configuration initiale. La bretelle abaissée de la robe de Madame X donne à en voir l’effet de nudité qui a tant choqué la bonne société de la fin du XIXème siècle.

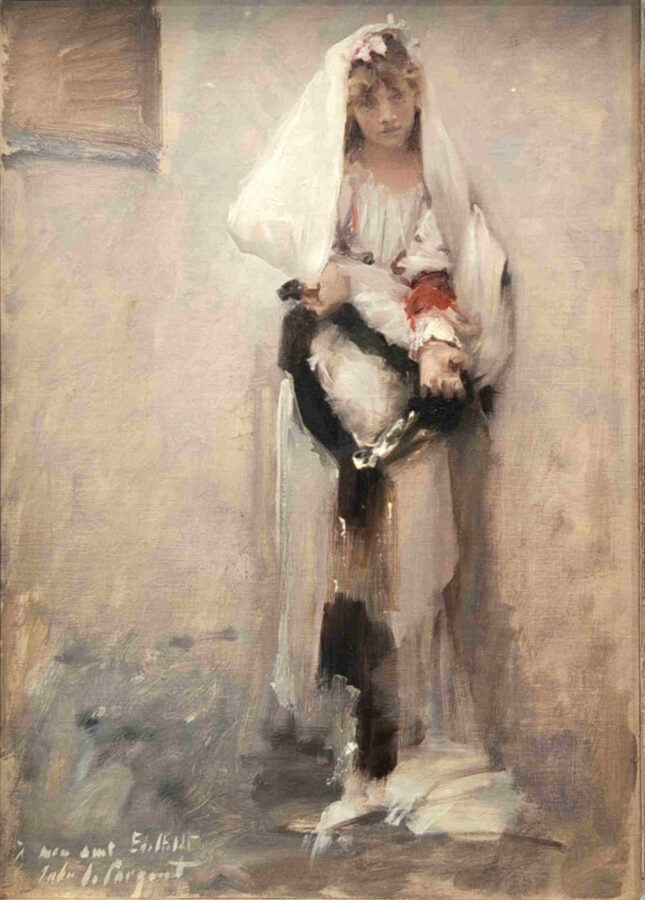

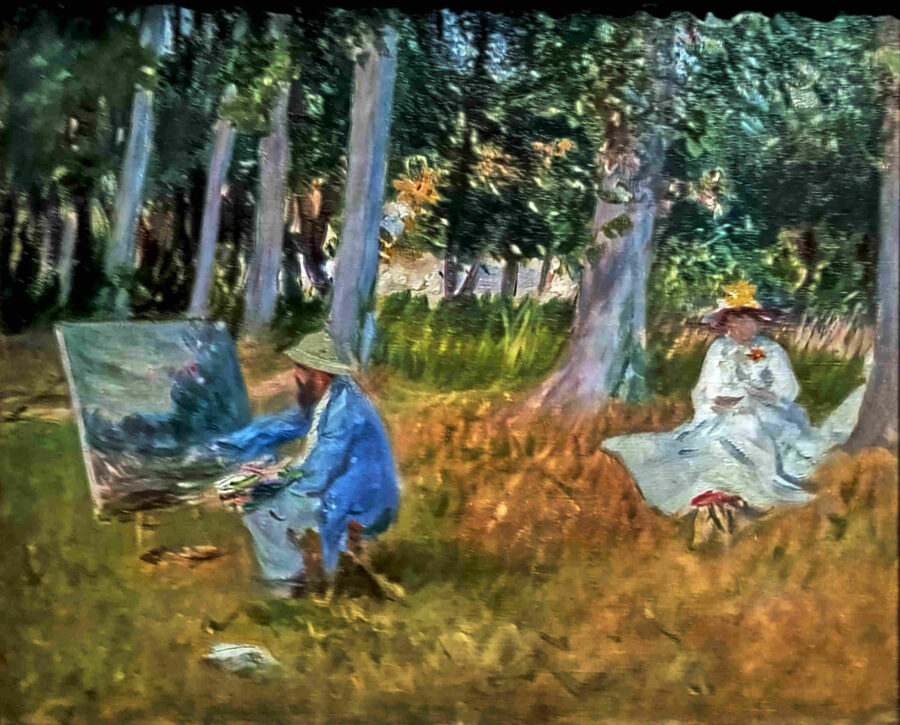

Salle 7, 8 et 9 » Portraits d’amis et d’artistes »

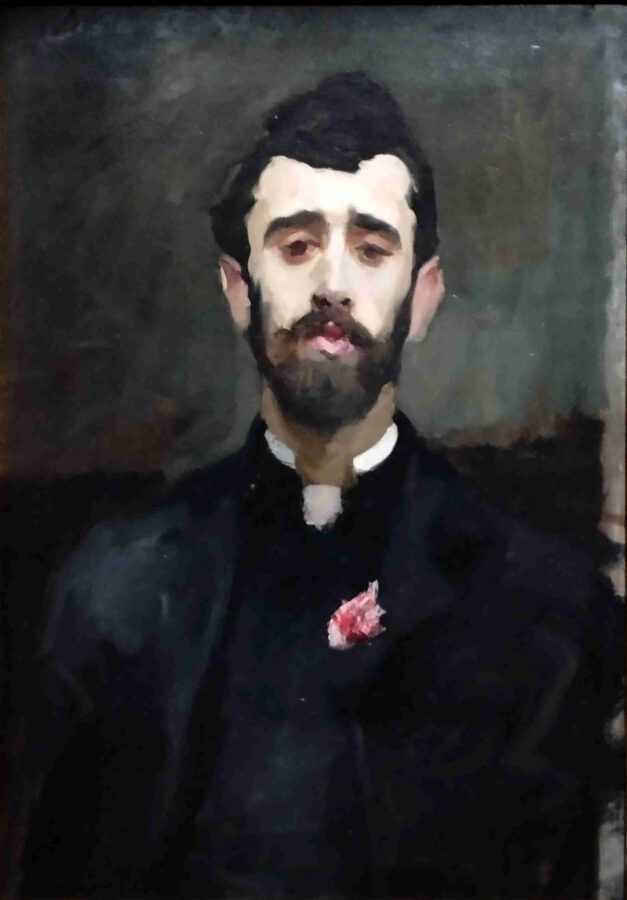

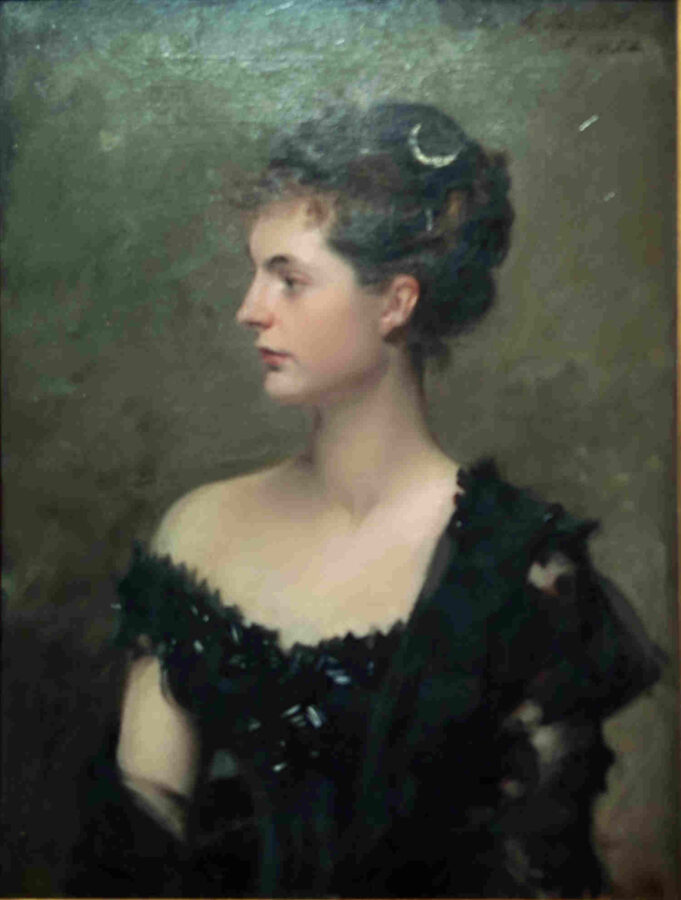

Les salles suivantes reviennent à des sujets plus apaisés avec des portraits « d’amis et d’artistes » dont l’amitié entoure Sargent durablement. Contrairement aux grands portraits de personnalités de la haute société, ces tableaux sont plus intimistes et se caractérisent par des dimensions moyennes, une touche délicate et une palette plus sobre qui révèlent subtilement la personnalité des modèles.

Ses amis sont peintres, sculpteurs, écrivains, critiques d’art, musiciens, collectionneurs ou mécènes, et ont en commun une profonde sensibilité artistique.

L’exposition s’achève salle 9 où un unique tableau fait figure d’épilogue.

La Carmencita saisit avec brio l’énergie dynamique et le charme magnétique de la célèbre danseuse espagnole Carmen Dauset, dite La Carmencita. L’œuvre illustre le talent exceptionnel de Sargent alliant virtuosité technique et mise en valeur de ses modèles.

Conclusion

Largement oublié en France, John Singer Sargent fait, un siècle après sa mort, un remarquable retour dans la ville où il rencontra très jeune un succès et une ascension fulgurants.

Cette exposition entend lui rendre une célébrité égale à celle qu’il connait en Angleterre et aux États-Unis. En dépit de son exil à Londres en 1885, le peintre ne rompra pas toute attache avec la France où l’Etat lui achètera La Carmencita . Il recevra le titre de chevalier de la Légion d’Honneur ainsi qu’un Grand Prix à l’Exposition universelle de 1889.

Un grand moment de plaisir esthétique, à ne pas manquer !