ArtExpos

Pour l’amour de l’art !

Le trompe-l’œil,

de 1520 à nos jours

Le musée Marmottan-Monet a fêté ses 90 ans. A cette occasion, il a présenté, du 17 octobre 2024 au 02 mars 2025, une exposition sur le trompe-l’œil.

Crées du XVIe au XXIe siècle, les œuvres choisies proposent une représentation illusionniste de la réalité de la Renaissance à aujourd’hui. Le musée rend également hommage à Paul Marmottan, son fondateur, qui collectionna de nombreux trompe-l’œil de différentes époques, céramiques, sculptures et tableaux.

L’exposition regroupe des œuvres issues de collections particulières et de musées français, européens et américains. Elle met en évidence l’évolution des procédés et les différents types de trompe-l’œil : natures mortes, décorations, portraits, vanités, œuvres récréatives ou à vocation politique ou sociale.

Toutes ces œuvres ont en commun l’effacement de la frontière entre illusion et réalité. Elles se caractérisent par une recherche de précision extrême, une mise en scène réaliste de personnages, d’animaux, de plantes ou d’objets souvent représentés en grandeur nature, et un rendu « hyperréaliste » des matériaux, bois, tissus, papier, verre, marbre, métaux. N’ayant souvent pour titre que l’expression « trompe-l’œil », ces œuvres semblent mettre en avant la virtuosité et la personnalité de l’artiste avant le sujet même de l’œuvre.

Visite guidée de l’exposition :

- Le trompe-l’œil de 1520 à nos jours

- Du trophée au quolibet, du XVIIème siècle au XVIIIème siècle

- Le trompe-l’œil en tant que décor

- Le trompe-l’œil porteur de message, religieux, politique au XIXe siècle

- Les trompe-l’œil contemporains

- Tromper l’adversaire

Le trompe-l’œil de 1520 à nos jours

Bien que l’on retrouve des œuvres assimilables à des trompe-l’œil dès l’Antiquité grecque et romaine, l’exposition se focalise majoritairement sur les tableaux de chevalet en vogue à partir du XVIe siècle.

L’exposition présente donc un tableau de 1520, Armoire aux bouteilles et aux livres, comme le premier et plus représentatif du genre. On y trouve en effet les canons du genre : la mise en scène réaliste de l’armoire entrouverte, une accumulation d’objets, un rendu exact de matériaux multiples (bois, métal, cuir, verre, eau, papier, céramique, poterie… , un dessin parfaitement illusionniste grâce notamment à des effets de perspective efficaces.

Un petit tableau de Nicolas de Largillière, Deux Grappes de raisin, rend hommage au peintre antique illustre, Zeuxis qui, selon la légende, avait représenté en trompe-l’œil sur un mur de belles grappes de raisin que des oiseaux bien vivants ont tenté de picorer.

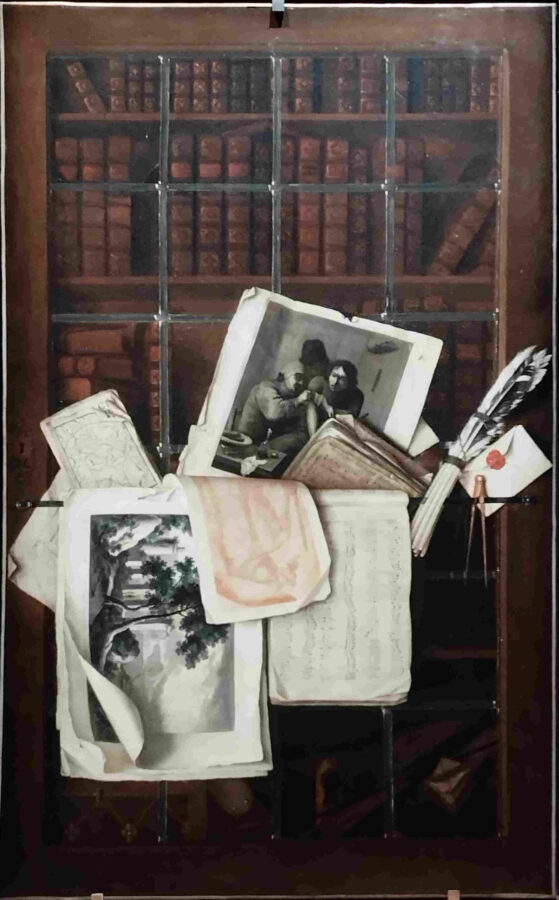

A la Renaissance, la représentation de natures mortes prend son essor. Les Pays-Bas et notamment l’école d’Anvers, sont le chef de file de ce genre qui fait flores au XVIIe siècle. L’exposition présente deux toiles de Jean-François de Le Motte. Nature morte au trompe-l’œil présente deux étagères en bois contigües. La partie gauche comporte une multitude de documents, parfois lisibles, et d’objets liés aux arts, sculptures, dessins, gravures, médaillons, instruments musicaux, partitions de solfège, lettres, cahiers, etc. La partie droite est une bibliothèque où les livres voisinent avec des objets, coffrets, poteries, palette, bésicles.

Nature morte au trompe-l’œil, Jean-François de Le Motte, 1660, Collection Kugel

Dans Nature morte en trompe-l’œil avec un autoportrait, Antonio Cioci se représente en tant que peintre. Dans une mise en scène ordonnée, il expose dans la partie haute d’une planche de bois, les réalisations de l’artiste, dessin, peinture, gravure, correspondance, et dans la partie basse les outils de l’artiste, compas, palette, plume, encadrement. Son autoportrait en médaillon figure au milieu de ces attributs. Plusieurs objets dépassent le cadre du tableau, contribuant ainsi à accentuer l’effacement de la frontière entre vrai et faux, réalité et œuvre d’art.

Comme nous allons le voir dans la suite de l’exposition, on rencontre dans les trompe-l’œil la plupart des motifs et techniques utilisés dans ces cinq premières œuvres pour servir la même volonté de leurrer le regard, d’amuser le regardeur et de démontrer la virtuosité de l’artiste.

Parfois néanmoins, le trompe-l’œil, loin d’amuser revêt une dimension moralisatrice. La Vanité, de Franciscus GijsBrechts, en présentant un crane édenté au milieu d’objet luxueux, met bien au contraire l’accent sur la finitude de la vie humaine et de ses plaisirs qui détournent l’insouciant de la nécessité de mener une vie vertueuse.

Du trophée au quolibet, du XVIIème s. au XVIIIème s.

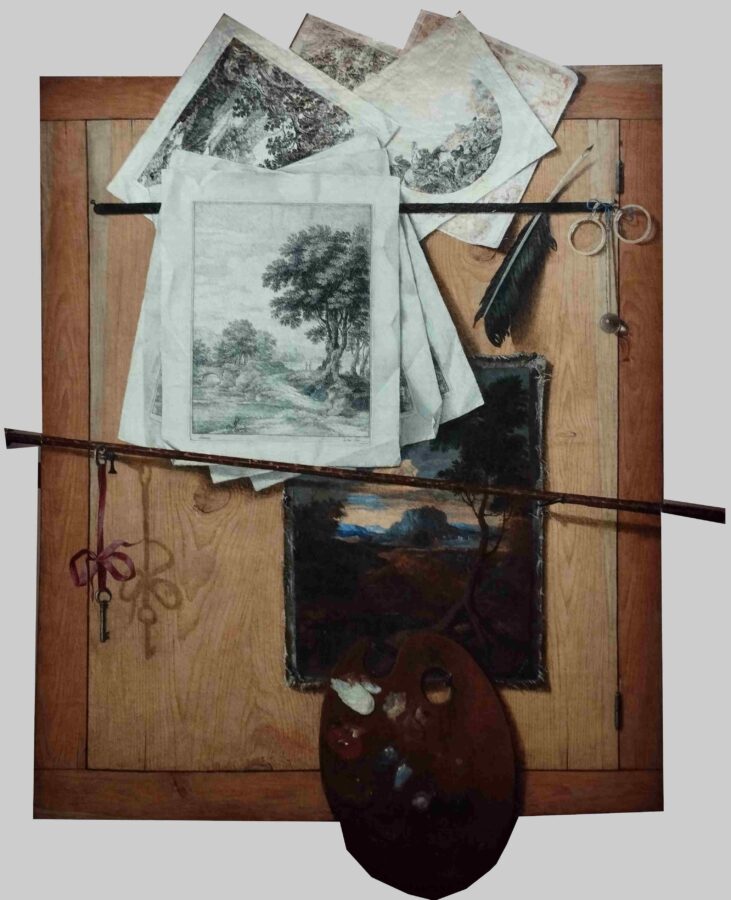

Le trompe l’œil évolue au fil du temps vers une liberté accrue. C’est ainsi que nait le genre du « quolibet », expression signifiant « tout ce que vous voudrez » en latin. Les tableaux quolibet représentent des natures mortes posées ou clouées dans un cadre ou sur une planche. Ce sont tantôt des représentations de trophées, oiseau mort sculpté, bois de cerfs, tantôt des tableaux vide-poche figurant un pèle-mèle, savant désordre d’éléments multiples, documents, bésicles, outils, dessins, peintures, cartes à jouer, clés, petites sculptures, etc.

####

Trompe-l’œil aux instruments du peintre et aux gravures, Cristoforo Munari, avant 1715, Paris, Collection Farida et Henri Seydoux

On comprend l’intention de l’artiste face à une telle variété de représentations d’objets et de dessins, portraits ou paysages. Il s’agit beaucoup plus de démonstrations de virtuosité, que d’œuvres portant un message.

Tête bizarre d’un cerf pris par le Roi dans la forêt de Compiègne le 3 juillet 1741, Jean-Baptiste Oudry, 1741, Paris, Musée du Louvre

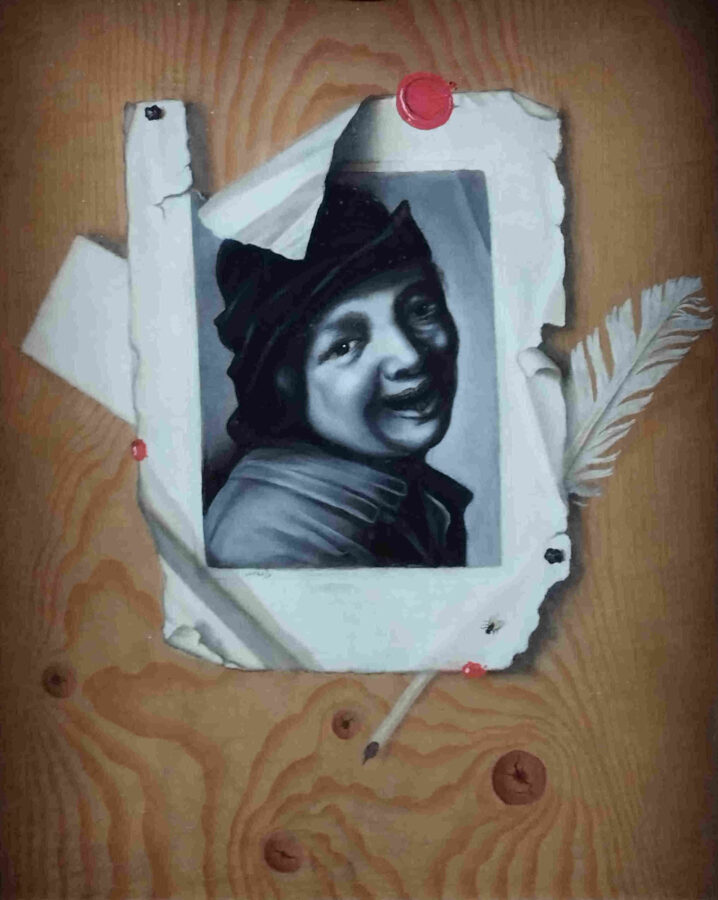

Trompe-l’œil à la gravure du Rieur d’après Franz Hals, Gaspard Gresly, vers 1740, Besançon, Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

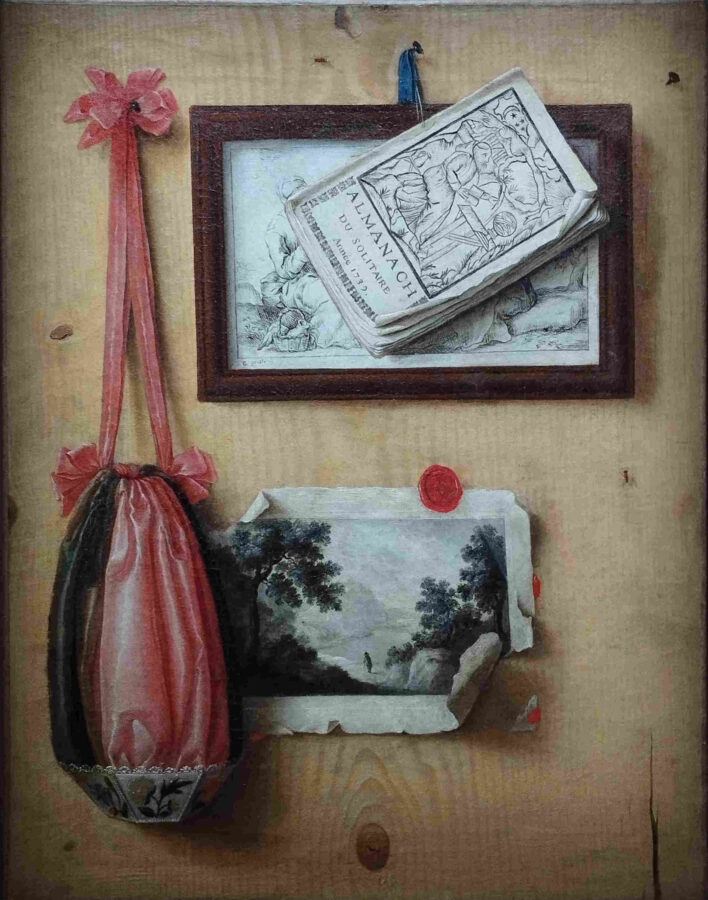

Trompe-l’œil à l’almanach aux gravures et à la bourse, Gaspard Gresly, 1730, Béziers, Musée des Beaux-arts

Plus tardivement, au début du XIXe s., le terme de « trompe-l’œil » apparaît. Louis-Léopold Boilly, grand maître du trompe-l’œil a intitulé ainsi l’un de ses tableaux présenté au Salon de 1800. Boilly n’a cessé de peindre des trompe-l’œil sa vie durant, produisant des bas-reliefs en terre cuite, des décors comme son fameux Trompe-l’œil aux cartes et pièces de monnaie, représentant pièces, cartes à jouer, clous, morceaux de verre cassé ou taillé, autoportrait et portrait en médaillons, etc. dont le support a été enchâssé sur le plateau d’un guéridon.

Les trompe-l’œil « au verre cassé », apparaissent tôt. Ce sont des œuvres illusionnistes représentant des éclats de vitres sur un dessin ou une gravure encadrés, visant à faire croire que le verre protégeant un tableau a été cassé. Cette variante du trompe-l’œil est très populaire au XIXe s.

Le trompe-l’œil en tant que décor

Le trompe-l’œil est également un vecteur de décor en architecture et ce dès l’antiquité. Il est bien présent au XVIIIe s. dans les demeures tant aristocratiques que bourgeoises.

Portes de bibliothèque (librairie) recto, Gaspard Gresly, vers 1750, Bourg-en-Bresse, Musée du Monastère royal de Brou

De même, le trompe-l’œil est utilisé dans les objets du quotidien, soit comme pure décoration, comme cette Cafetière en faïence réalisée par Henri Kilian en 1767, soit en tant que simulacre comme dans ces plats en céramique représentant des

légumes.

Le trompe-l’œil porteur de message, religieux, politique au XIXe siècle

Le trompe-l’œil dépasse parfois sa dimension « récréative » pour être utilisé en tant que vecteur de visuel de persuasion au service d’une narration qui capte le regard. Bien au fait de ce potentiel de conviction, cette technique est utilisée au XIXe s. pour véhiculer des messages religieux ou politiques.

Les trompe-l’œil contemporains

Après une période de silence, le genre du trompe-l’œil revient en grâce à la fin du XIXe s. Des œuvres utilisant les canons européens voient le jour aux Etats-Unis à Philadelphie. Le tableau For the track de John Frederick Peto, avec son agencement d’objets liés aux courses de chevaux en reprend les caractéristiques.

Après une nouvelle période de désintérêt, le trompe-l’œil réapparait au XXe s. En 1973, le Groupe Trompe-l’œil/Réalité est fondé avec Henri Cadiou, figure de prou du mouvement. Sa toile lacérée Transcendance spatiale de 1960, en faisant le lien entre art conceptuel et trompe-l’œil « classique, marque les esprits. De même sa Joconde révélée La déchirure de 1981 fait le pont avec humour entre les canons du chef d’œuvre muséal de la Renaissance et ceux de l’Arte Povera qui remettait en cause la valeur des techniques et des matériaux en art.

Dans un mouvement similaire, les deux membres du Groupe Trompe-l’œil/Réalité, Pierre Ducordeau et Jacques Poirier, propose des œuvres remettant en cause avec humour la notion de chef d’œuvre.

Dans la même dynamique, Daniel Spoerri pousse plus loin la logique du trompe l’œil détourné dans son œuvre Tisch N°5. Il y présente les restes d’un repas sur une table vue de dessus. Il détourne des objets de consommation du quotidien, les colle sur un support qu’il présente verticalement. De l’horizontale à la verticale, il réduit le plan en trois dimensions de la vie réelle au un plan à deux dimensions du « tableau ». Dans une démarche subversive, à mettre en parallèle avec les ready-mades de Marcel Duchamp, il n’exprime rien, ni humour, ni message ni émotion.

A côté de l’œuvre de Daniel Spoerri, le visiteur aperçoit soudain une jeune femme en pull rayé, blue-jeans, baskets et casquette sur la tête, dos tourné à la salle, appuyée au coin de deux murs. Son aspect est si réaliste que l’on si laisse prendre. On se demande inquiet, ce que fait cette personne. Puis on réalise qu’il s’agit d’une sculpture hyperréaliste grandeur nature, Jade, œuvre de 2015 de Daniel Firman. Le trompe-l’œil fonctionne ici pleinement au point de susciter un malaise chez le visiteur qui cherche à en comprendre l’intention.

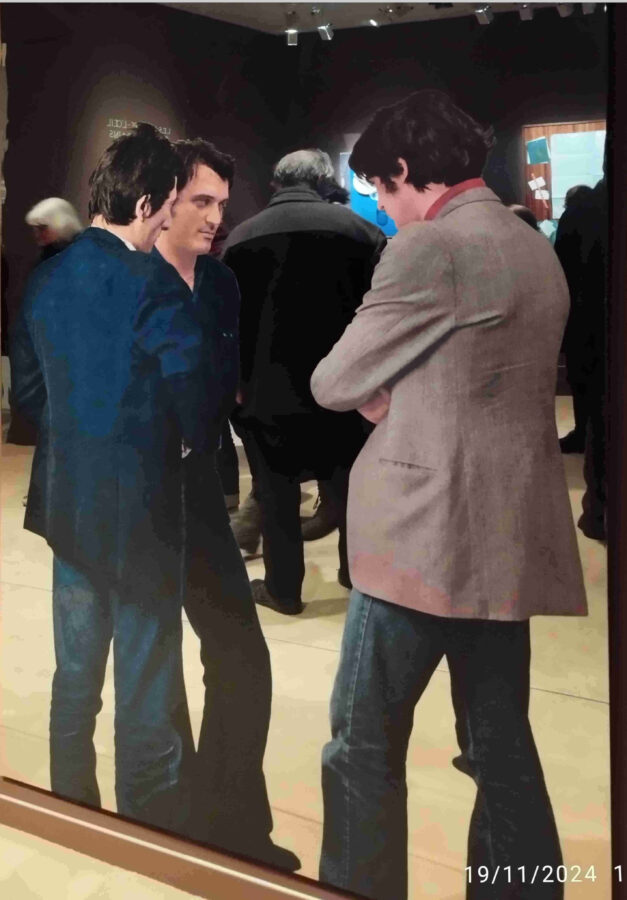

Face à la Jade de Daniel Firman, on se retrouve confronté à deux « tableaux-miroirs » de Michelangelo Pistoletto, artiste du mouvement d’avant-garde italien Arte Povera. L’œuvre Deposizione montre une femme, dont on ne voit qu’une partie du visage, trainer le corps d’un homme inconscient. Le visiteur regardant cette œuvre aperçoit son propre reflet dans le miroir, en proximité avec les protagonistes de l’oeuvre et devient l’un des témoins de l’évènement en déroulement. Le visiteur est malgré lui partie prenante de la scène avec tous les questionnements que cette situation implique. Pistoletto utilise le trompe-l’œil de façon efficace, il efface la frontière entre art et réalité pour impliquer le regardeur, l’émouvoir et susciter son adhésion.

Tromper l’adversaire

L’exposition se conclut sur une surprenante utilisation du trompe-l’œil consacrée à l’art du camouflage. Le trompe-l’œil utilisé comme vecteur de protection et de survie. En effet, ce camouflage qui vise à modifier l’aspect d’un soldat ou d’un matériel militaire afin de les rendre méconnaissables ou invisibles – est également une technique de l’illusion, de la dissimulation, du leurre, à usage militaire.

L’armée française a créée en 1915 une section de camouflage afin de dissimuler ses dispositifs militaires pendant le Première guerre mondiale. Le peintre Auguste Herbin qui fait l’objet d’un article dans ce site, a servi dans cette section de l’armée pendant la guerre.

L’œuvre photographique de Lisa Sartorio propose une vision à la fois réaliste et onirique de l’amalgame de l’homme et de son environnement. Elle illustre la fusion des soldats au sein du paysage.

Autre exemple du trompe-l’œil en matière de vêtement de camouflage, une tenue complète qui assimile l’homme à la végétation qui semble le digérer pour le faire sien.

En conclusion, le trompe-l’œil a depuis des temps immémoriaux amusé et fasciné les hommes. Cette technique a été, et est encore, utilisée à des fins artistiques, décoratives, mercantiles, de propagande mais également pratiques. Le trompe-l’œil continue d’inspirer les artistes d’aujourd’hui qui, outre les techniques graphiques, disposent dorénavant, et de plus en plus, d’outils à la pointe de la technologie, l’intelligence artificielle par exemple, pour repousser les limites de l’illusion.